戦争とユダヤ人の歴史を追うバルカン半島旅の中で訪れたテッサロニキ。

ギリシャ北部に位置する同国第2の都市で、マケドニア地方の中心都市です.

アテネが「古代ギリシャ文明の中心地」「古典ギリシャの象徴」として知られ、パルテノン神殿やアゴラなど古代遺跡が多く残るのに対し、

テッサロニキはアテネとは全く異なる多層的な歴史を持つ都市、「多文化融合都市」と言えます。

サラエボと並びユダヤ人が文化を築いた都市の今と、訪れるべきスポットを10カ所ご紹介します!(2025年1月の情報)

- ギリシャ第2の都市 テッサロニキとは?

- テッサロニキ見どころ10選! 時代を追ってご紹介します(#^.^#)

- 1.ヘレニズム文化の影響が見られる テッサロニキ考古博物館

- 2.古代ローマを感じる アゴラ(Ancient Agora / Roman Forum)

- 3.奇跡の巡礼地 アギオス・ディミトリオス教会(Ἅγιος Δημήτριος / Hagios Demetrios)

- 4.ビザンチン様式 アギヤ・ソフィア教会(Hagia Sophia of Thessaloniki )

- 5.ビザンチンの城壁 / 旧市街アノ・ポリ(Ano Poli)界隈

- 6.各時代で用途を変えながら今も都市の象徴として残る ロトンダ(Rotonda / Ῥοτόντα)

- 7.オスマン帝国時代に建てられた ホワイトタワー

- 8.15世紀移住のセファルディムがわかる ユダヤ人博物館(Jewish Museum )

- 9.オスマン時代から続く カパ二マーケット(Kapani Market)

- 10.大火災後の都市計画でヨーロッパ風に! アリストテレオス広場(Aristotelous Square)/ウォーターフロント(Nikis Avenue・Nea Paralia)

- テッサロニキの今 街歩きの感想

- 今回の記事に関する動画

ギリシャ第2の都市 テッサロニキとは?

テッサロニキはギリシャ文化に加えてローマ的・東方的・イスラム的・ユダヤ的要素が複雑に交差する

「多文化都市」として発展してきました。

特に注目すべきは、オスマン時代に建てられたモスクや浴場、

そして15世紀以降にスペインから追放されこの地に移り住んだ

セファルディム(スペイン系ユダヤ人)によるユダヤ文化の深い影響です。

歴史

-

ヘレニズム時代:紀元前315年、マケドニア王国のカッサンドロスによって建設され、

アレクサンダー大王の妹「テッサロニケ」にちなんで命名されました。

-

ローマ帝国時代:東西を結ぶ「エグナティア街道」の要衝として発展。

-

ビザンツ時代:コンスタンティノープルに次ぐ東ローマ帝国第2の都市。

-

オスマン帝国時代(15世紀〜1912年):多文化都市として栄えユダヤ人、トルコ人、ギリシャ人が共存。

-

現代:ギリシャ第二の経済・文化の中心都市であり、大学都市としても知られる。

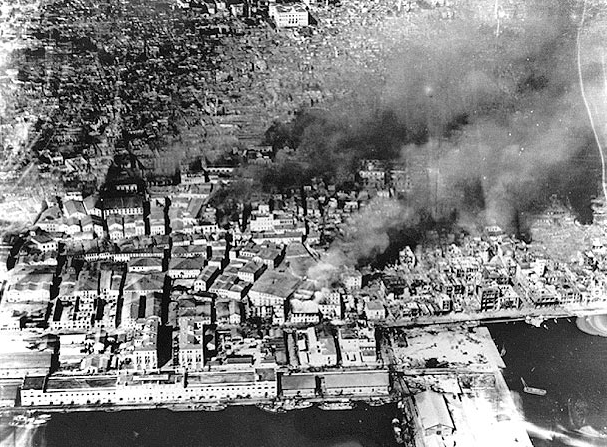

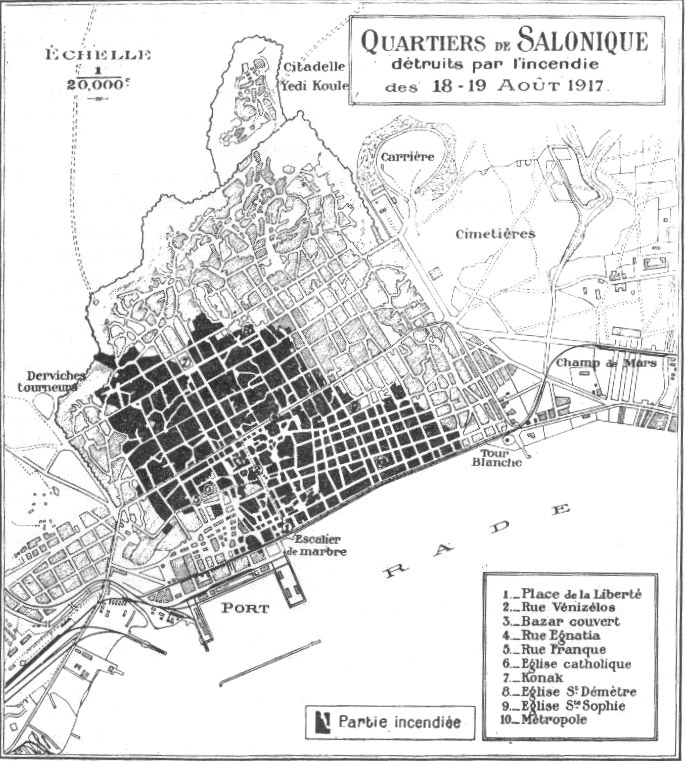

1917年の大火災

1917年8月18日 第一次世界大戦中まだ政治的混乱の最中にあり、

テッサロニキには連合国軍(フランス軍など)が駐留していました。

そのフランス軍の台所から火が出たという説が有力です。

当時の建物は多くが木造で密集しており、さらに風も強く、火は瞬く間に市街全体へ広がりました。

被災面積は約1平方キロメートル、9,500棟以上が焼失、70,000人以上が家を失い(その半数以上がユダヤ人)

郵便局、銀行、市役所、バザール、シナゴーグ、モスク、教会などが被害を受けたそうです。

By Philly boy92 – http://www.macedonian-heritage.gr/, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14401850

By Unknown author – taken from en:Great Fire of Thessaloniki, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2120592

火災前のテッサロニキは、中世から続く迷路のような街並みが残っており、

衛生状態も悪く防火にも不向きでした。

大火災後、当時のギリシャ首相ヴェニゼロスはフランスの都市計画家に設計を依頼、

ヨーロッパ式の都市設計が導入され、碁盤目状の道路、広場、公共施設、並木通りが整備されました。

この計画は完全には実現しませんでしたが、現在のテッサロニキ中心部にはその影響が色濃く残っています。

大火災でユダヤ人コミュニティが特に大打撃を受け、シナゴーグやユダヤ人学校、商店の多くが失われ、

その後の1923年のギリシャ=トルコ住民交換とあわせて、

都市の宗教的・民族的構成も大きく変化していきました。

テッサロニキはこの火災をきっかけに「中世都市」から「近代都市」へと劇的に生まれ変わったのです。

テッサロニキ見どころ10選! 時代を追ってご紹介します(#^.^#)

1.ヘレニズム文化の影響が見られる テッサロニキ考古博物館

ギリシャ北部マケドニア地方の歴史と文化を深く理解するための重要な博物館で

展示内容は、先史時代のマケドニア、鉄器時代、マケドニア時代など。

特にヘレニズム時代(紀元前323年〜紀元前31年)の展示が充実しています。

入口前の石棺彫刻が凄い!

1. デルヴェニのクラテル(Derveni Krater)

紀元前4世紀後半に制作された青銅製の唯一無傷の大型酒器で、ギリシャ美術の傑作。

元々はワインと水を混ぜる容器でしたが、発見されたのは墓地で、

死者の遺灰を入れる壺として利用されていました。

酒神:ディオニュソスの結婚の様子、聖獣・聖樹、

サテュロス、メナド(随神)などの神話的な浮彫が施されており、

ヘレニズム期の宗教観や芸術性を象徴しています 。

かなり大きい壺で見ごたえがありました!

2. マケドニア王国の金製装飾品

「マケドニアの黄金(The Gold of Macedon)」と題された展示では、

王族や貴族の墓から出土した金の冠、ネックレス、イヤリングなどが紹介されています。

これらの装飾品は、当時の高度な金属加工技術と美的感覚を示しています 。

金細工師のことや細工の工程等の解説もあり興味深かったです。

その他、当時から化粧品や香水が使用されていたことも驚きでした!

3. デルヴェニ・パピルス(Derveni Papyrus)

紀元前4世紀に書かれたとされる哲学的な文書で、ギリシャ最古のパピルス文書の一つです。

4. 墓碑や彫刻作品

ヘレニズム期の墓碑やローマ時代の彫刻も多数展示されています。

当時の人物表現や社会的地位、宗教的信仰などを反映しており、ヘレニズム文化の多様性を感じさせます 。

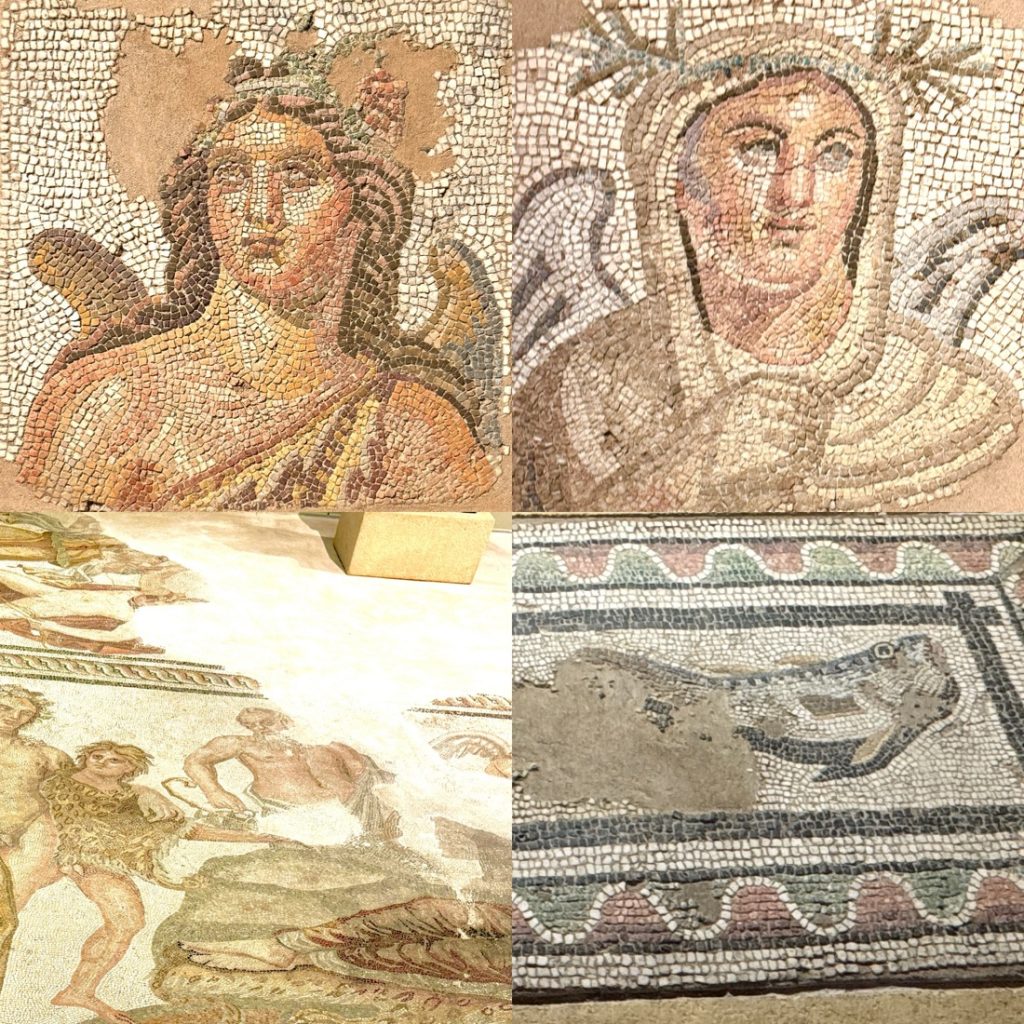

5.モザイク画

この博物館で印象に残ったものの一つが、非常に良い状態で残っているモザイク画。

色とりどりのテッセラ(モザイク片)を用いて細部まで精緻に描かれており、高度な技術に驚かされます!

|

元々は裕福な邸宅の宴会用ホールの床を飾っていたと考えられています。hellenicnet.org モザイクは3つの神話的な場面を描いたパネルで構成されており、中央の大きなパネルには、 ディオニュソスがナクソス島で眠るアリアドネに近づく場面が描かれているそうで ディオニュソスはサテュロスの上に横たわり、シレノスが隣に立ち アリアドネの背後には翼を持つエロスとマイナドが描かれ、彼女を指し示しているとのこと。 この場面は、当時の上流階級で人気のあったディオニュソス信仰を反映しており、 豊穣や生命の喜びを象徴しています。 *ギリシャと訪れる際はギリシャ神話を知ってから行くと同じものでも見た時の理解度が違ってきますね! |

この神話のモザイクの他にも季節の擬人化を描いたモザイク群などの展示もあります。

開館時間:毎日、09:00~17:00。(季節により変動あるかも。事前公式サイト:www.amth.grで要確認)

入館料:2025年4月1日から2025年5月15日まで €8.00 (値下げ: €4.00) /2025年5月16日以降 €10.00 (値下げ: €5.00)

*混雑を避けて9時ピッタリに行ったら10分待たされました。開館直後は団体客もいます。

サイトに登録すると英語ガイドが使用できるみたいでした。

2.古代ローマを感じる アゴラ(Ancient Agora / Roman Forum)

アゴラは紀元前1世紀から紀元後3世紀頃にかけて建設され、ローマ皇帝時代に拡張されました。

ギリシャ~ローマ時代にかけての都市生活の中心であり、政治・経済・宗教・社交が交差する場でした。

現在は遺跡公園として一般公開されていて、アテネのアゴラとは異なり

ギリシャとローマの融合が体感できる遺跡となっています。

地下のアーケード(Cryptoporticus)と呼ばれる地下に続くアーチ型の通路は

市場(マーケット)の一部や、貨物・商人の出入りに使われ、

小劇場(Odeon)は石段状で、音楽や演劇の上演や市民の娯楽&政治的な集会が行われていたと考えられます。

この他、敷石や壁にローマ時代のモザイク装飾やギリシャ語の碑文が一部残されています。

2000年近く前の遺跡の横にマンション立ち並び、普通に人々が生活しているその様子が奇妙でもあり

テッサロニキの長い歴史を体感できる場所です。時間、料金等の詳細は公式サイトから

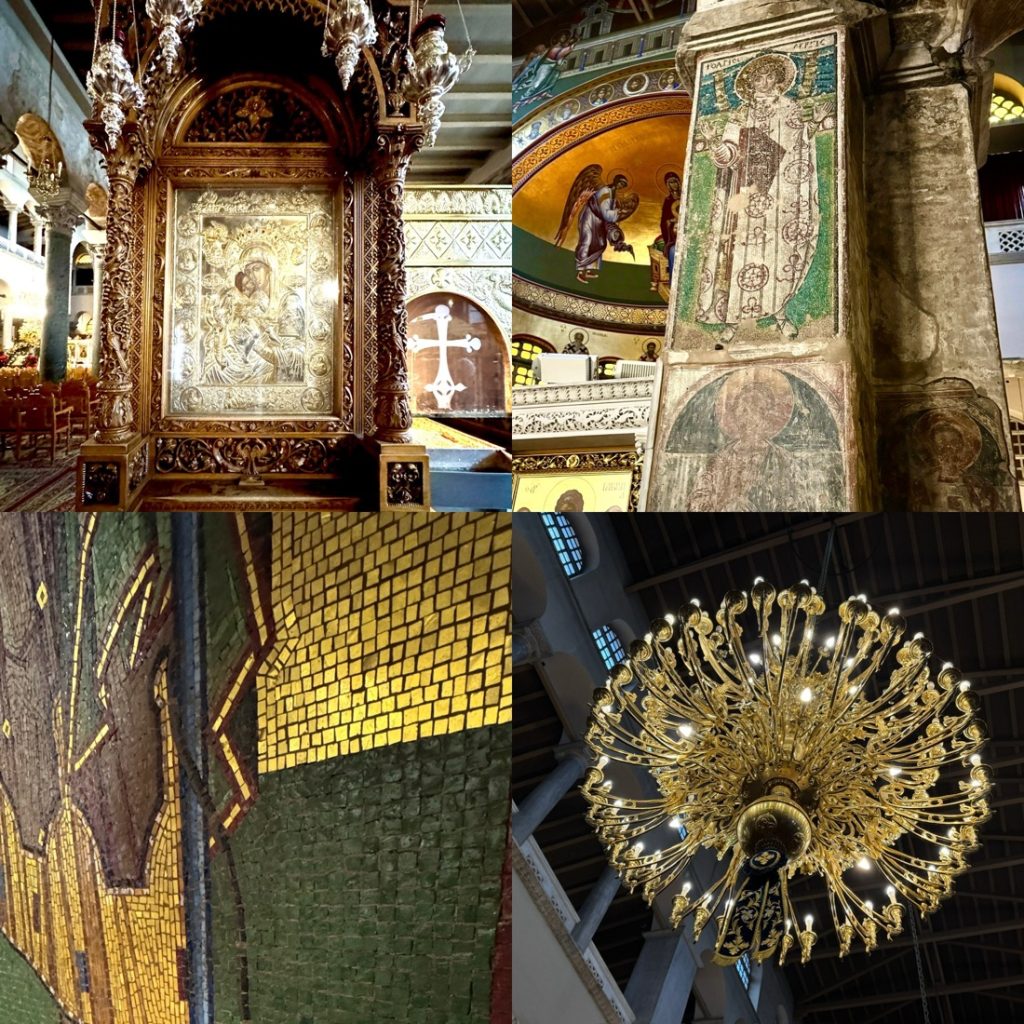

3.奇跡の巡礼地 アギオス・ディミトリオス教会(Ἅγιος Δημήτριος / Hagios Demetrios)

元々の創建は古く、4世紀初頭ローマ時代の公衆浴場跡に建てられた教会で、

現在の建物は5世紀建設のバシリカ様式の大教会です。(幾度かの火災・修復を経て、20世紀初頭に再建)。

*バシリカとは:古代ローマで古代ギリシャ建築から影響を受けたといわれる公会堂や宮殿、浴場等の建物に使われた建築様式で、

長方形の建物で短い辺の入口を入ると長身廊があり、左右の壁側には側廊があり、一番奥は何かの儀式があればそれに使われる。

テッサロニキの守護聖人ディミトリオスに捧げられた最も重要なビザンチン教会で

都市の宗教的・歴史的アイデンティティの中心ともいえる存在。

世界遺産「テッサロニキの初期キリスト教とビザンティン様式の建造物群」の一部にも登録されています。

外観はレンガ色で天井は木造とシンプルなのですが、装飾が豪華!

聖ディミトリオスはローマ軍の将軍でありながら、

キリスト教徒であったために303年頃のディオクレティアヌス帝による迫害で殉教した聖人。

その遺体が奇跡を起こす聖油(ミルロン)を分泌したという伝承があり、

ビザンチン時代を通じてこの地が巡礼地となりました。

彼の棺?と思われる場所で信者が棺にキスを捧げているのには驚きました。

そしてもう一か所、小さな聖堂(キオスク型の聖所)が目につくのですが、

こちらは聖グレゴリオス・カリディス(1850–1925)の聖遺物(遺骨)が置かれている場所。

テッサロニキの大主教であり、教会改革や教育にも力を注いだ人物として尊敬されています。

(下段ミロブリトス、奇跡の聖人も要参照)

更に教会の中央祭壇の奥にはもう一人、テッサロニキ出身で聖処女殉教者と呼ばれる、

聖アニシアの「聖遺骨」の一部が収められた聖堂もあります。

テッサロニキの裕福なキリスト教家庭に生まれ、両親を若くして亡くした後

財産を貧しい人々に施しながら、純潔と信仰を守って暮らしていた女性と言われています。

キリスト教が迫害されていた時代に信仰を告白した為にローマ兵によって殺害されました。

長年地中に埋まっていたのですが1980年の土木工事最中に彼女の墓と聖遺物が発見され、

この教会に安置されることになったそうです。

★奇跡の香油が湧き出す聖人たち──テッサロニキが「ミロブリトスの都市」と呼ばれる理由テッサロニキは歴史的・文化的に多層的な都市であると同時に、霊的な意味でも特別な場所です。 その象徴的存在が、聖ディミトリオスと聖グレゴリオス・カリディスという、 共に「ミロブリトス(香油を湧き出す者)」と呼ばれる2人の聖人です。 聖ディミトリオスの墓所からは芳しい香油が湧き出したと伝えられ、 人々はこれを「聖油(ミルロン)」と呼び、病の癒しや奇跡を求めて信仰を寄せました。 そして20世紀に殉教した聖グレゴリオス・カリディスもまた、彼の遺骨から芳香が立ちのぼったとされ、 東方正教会において奇跡の証とみなされる「ミロブリトス」として崇敬を集めています。 東方正教会の「芳香を発する遺体・聖遺骨」は特別な聖人に見られる奇跡とされていて こうした奇跡は「神の恩寵(エネルゲイア)が物質世界に現れたしるし」として大変重要視されます。 テッサロニキが「二人のミロブリトス聖人を抱く都市」であるという事実は、 この地が単なる歴史都市ではなく、今も信仰が息づく巡礼地であることを物語っています。 尚、通常こうした聖遺物は頭蓋骨の一部、小骨、または歯などの骨片であることが多く、 銀やガラスの小箱に収められ、信者が祈りを捧げられるよう展示されています。 |

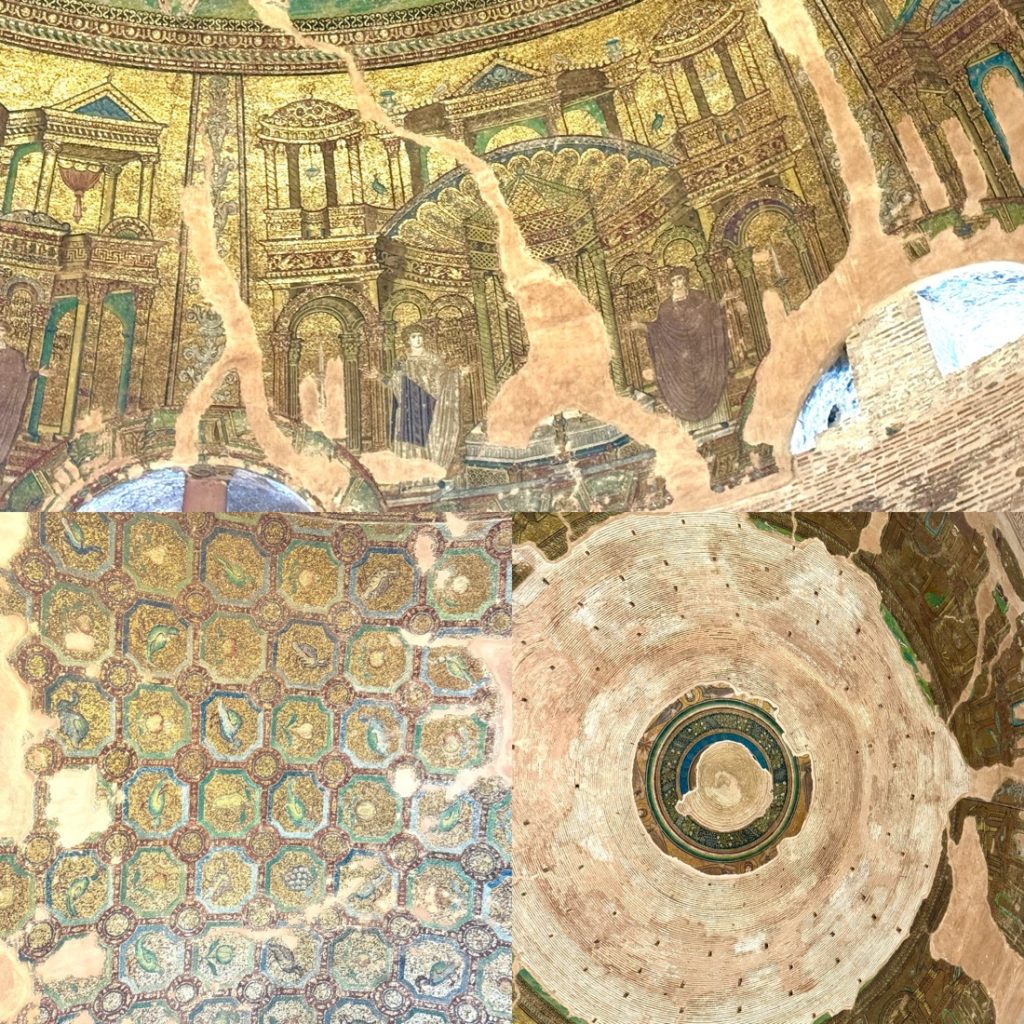

新しいモザイク画に交じって貴重な6~7世紀のモザイク画も残っています。

地元の人が熱心に祈りをささげる姿があり、とても居心地の良い空間でした。

かなり広い空間、礼拝用の椅子も沢山並んでいるので、座ってゆっくり静かに見学することができます。

宿のすぐ傍だったので何度か足を運びました。個人的にとても気に入ったおススメの教会です!

4.ビザンチン様式 アギヤ・ソフィア教会(Hagia Sophia of Thessaloniki )

テッサロニキには、15の初期キリスト教およびビザンチン様式の建造物が存在し、

これらはユネスコの世界遺産として登録されています。

その中でもアギア・ソフィア教会は、その建築様式、歴史的背景、宗教的意味において

特別な位置を占めています!

Sofiaは「聖なる知恵」を意味し、コンスタンティノープルの有名なアヤソフィアと同じ名称です。

現在の建物は7世紀中頃(約690年頃)に建設されたものとされ、

初期キリスト教のバシリカ様式から十字型ドーム教会への転換期を示す貴重な例です。

この様式は後のビザンティン建築の基本形となり、東ローマ世界の典型的な教会建築の祖型とされています。

ドーム内部には、9世紀のモザイクが残り、昇天するキリストを描いた金地のモザイクが特に有名。

アプス(後陣)には、ビザンチンの象徴的テーマである「聖母マリアと幼子イエス」が描かれています。

このモザイクは、聖像破壊運動(イコノクラスム)後のビザンチン帝国における

宗教美術の復興を象徴する作品であり、

首都コンスタンティノープルの技師によって制作されたと考えられています。

1430年のテッサロニキ陥落以降、「アヤ・ソフィア・ジャミィ」としてモスクに転用されました。

1923年のギリシャ独立後に再び正教会の教会として復元されましたが、一部にモスクの痕跡が残っています。

重厚な絨毯に煌びやかな聖障、高い天井を埋め尽くすフレスコ画、荘厳な雰囲気が漂う教会でした。

ただ内部が暗い上に高い場所にある為、有名なモザイク画をはっきりみることはできませんでした。

詳細をご覧になりたい方はこちらから。テッサロニキのアヤソフィアのモザイク – アヤソフィアの歴史 –

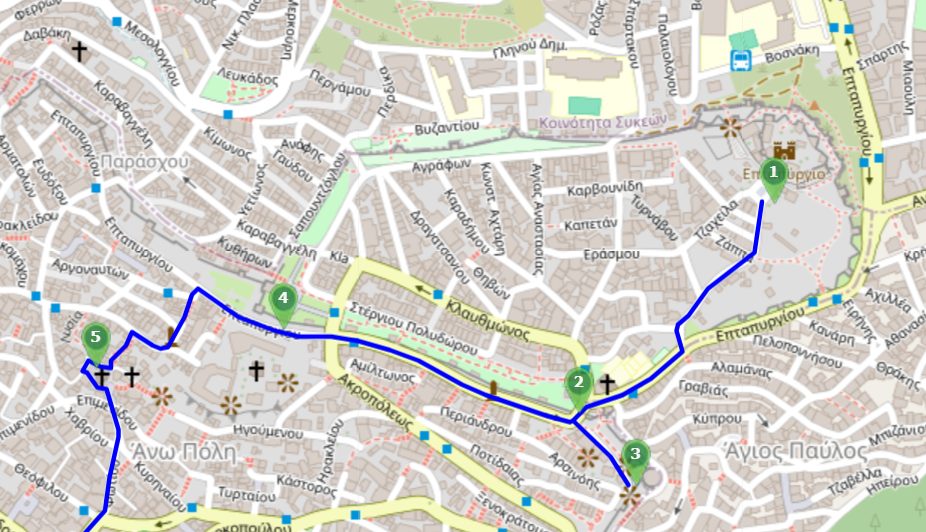

5.ビザンチンの城壁 / 旧市街アノ・ポリ(Ano Poli)界隈

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saloniki_City_Walls_2.jpg

城壁はローマ帝国末期の3世紀からビザンチン帝国時代にかけて築かれた大規模な防衛用の城壁です!

都市の防衛と象徴の両面で極めて重要な存在でした。現在でも北側を中心にその多くが残されており

世界遺産に登録されています。

全長は約8km(かつては都市全体を囲んでいた)、厚さ:約4.5m、高さ:最大約10m。

テッサロニキ北部に位置するビザンチン時代の雰囲気が色濃く残るエリア:

旧市街アノ・ポリ(Ano Poli)にその城壁の遺構を多く見ることができます。

有名なトルコの指導者ケマル・アタテュルクが生まれ育った家がこの付近にあり

行きたかったのですが、現在閉館中とのこと。時間もなく今回は旧市街まで足を運びませんでした。

私は後から知ったので活用できませんでしたが、GPSMYCITYアプリが提供する

以下のルートは、主要な見どころを効率よく巡ることができそうです。

1. ヘプタピュルギオン(Eptapyrgion)「七つの塔の砦」として知られる要塞、ローマ~オスマン時代まで使用、内部の見学も可能。

2. トリゴニオン塔(Trigonion Tower)15世紀頃建設の防御用塔で展望スポットとして人気。市街とテレマコス湾を一望できます。

3. ポルタラ門(Portara Gate)ビザンチン時代の主要な城門の一つで、城壁の構造や防御機能を観察できます。

4. アギオス・ニコラオス・オルファノス教会(Church of Saint Nicholas Orphanos)14世紀初頭の教会で、内部フレスコ画が有名。

https://www.gpsmycity.com/tours/thessaloniki-upper-town-walking-tour-4039.html

*サイトにiPhone用とandroid用のダウンロードリンクがあります。

6.各時代で用途を変えながら今も都市の象徴として残る ロトンダ(Rotonda / Ῥοτόντα)

テッサロニキのロトンダはギリシャ国内でも最も壮大なローマ時代の建築物の一つであり、

ローマ皇帝ガレリウスの時代(4世紀初頭)に建てられた円形建築です。

現在のエグナティア街道に接したすぐのところに、ガレリウスの凱旋門(アーチ)の一部があり、

ロタンダはこの凱旋門とともに単一の建築群を形成していました。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%82%B0%E3%83%8A%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A2%E8%A1%97%E9%81%93

皇帝ガレリウスの霊廟(墓所)として建設されたと考えられていますが、確証はありません。

様式はローマのパンテオンに影響を受けており、厚い石造の壁と巨大なドーム天井が特徴です。

ビザンチン時代の約390年にローマ皇帝がキリスト教徒として洗礼を受けた後、

キリスト教会「アギオス・ゲオルギオス聖堂」に転用されました。

内部にはモザイク装飾が施され、特にドーム部分にはビザンチン初期の貴重なモザイクが現存しています。

又、ビザンチン時代を通じて、王族の重要な礼拝堂でもありました。

オスマン時代(1590年~1912年)になるとスレイマン・ホジャのモスクに改修。

ミナレット(尖塔)が建てられ、現在も残っています。

内部のモザイクは漆喰で覆われましたが、破壊は免れました。

1912年のギリシャ独立後、モスクから再びキリスト教の教会に。

現在は博物館的性格を持つ宗教施設として公開されており、宗教行事も年に数回行われます。

天井ドームは高さ約30m、建物はローマの技術を駆使して無柱空間を実現。

当時としては極めて高度な構造で、ビザンチン建築にも大きな影響を与えました。

天井モザイクは6世紀頃の作とされ、天使、聖人、建物などが描かれています。

現存している部分は限られていますが、ビザンチン初期モザイクの貴重な実物資料として価値が高いそうです。

オスマン時代に増築されたミナレットがギリシャ国内で現存する数少ない例で

キリスト教とイスラム教、両方の歴史が交差する証として重要。

朝一番に訪れたので誰もいなく、360度ゆっくり鑑賞と撮影ができました。

日当たりも良いのでモザイクの細部もはっきり見ることができます。

隣に小さな建物があり、そこで2本の動画(英語)を上映しています。

1つはロトンダについて。もう一つはテッサロニキの歴史について。

空撮もあり見ごたえのある映像でした。ここはかなりおススメです!!

-

開館時間:火曜日~日曜日 8:30~15:30、月曜日 休業 入場料:3€ 詳細はサイトでご確認下さい。

7.オスマン帝国時代に建てられた ホワイトタワー

街の象徴的な建物であり、海沿いのプロムナードにそびえる16世紀の円形の要塞塔です。

現在は市立博物館としても機能しており、テッサロニキの歴史と文化を俯瞰できる展示施設になっています。

高さ:約34m、直径:約22m、6階建ての円塔構造。

テッサロニキ港の防衛・監視のため1453年以降に建設され

17〜19世紀には、牢獄や処刑場としても使用され、「血の塔(塔が赤く染まった)」とも呼ばれていた時代も。

1912年のギリシャ王国による解放後、象徴として「ホワイトタワー」に再命名され、

外壁が白く塗装されたと伝えられます(現在は石材の色のまま)。

★展示内容 https://www.lpth.gr/index.php

1階:テッサロニキの都市計画の歴史とそのインフラに関するもの。

1917年の火災、その後のフランス建築家/都市計画家のエルネスト・エブラードによる都市再設計の解説。

2階:7つの観光スポット、テッサロニキの歴史的時代を全体的に紹介。

周囲には、390年ヒッポドローム大虐殺、ラテン王国 (1204~ 1224 )、熱心党革命 (1342 ~ 1349 )、

1821 年革命、マケドニア闘争 (1904 ~ 1908 )、青年トルコ運動 (1908 )、1912年の解放、第一次世界大戦など、

テッサロニキの重要な歴史的出来事に焦点を当てた写真ギャラリーがあります。

3階:映画上映。昔の住民たちが生活の思い出を語り、新しく来た人々が新しい故郷の印象を語ります。

写真ギャラリーでは、古代、ビザンチン、オスマン帝国時代のテッサロニキの人々の生活、

1922 年の難民、第二次世界大戦中のドイツ占領とテッサロニキユダヤ人の絶滅、

1950 年代と 1960 年代の都市化、1990 年代の帰還者に関する情報が提供されています。

4階:都市の貿易と経済、貿易に従事する人々と場所、製品と生産活動について。

19世紀の産業化、労働者階級の創出、生産活動の社会的変化を写真ギャラリー、ビデオで紹介。

5階:19~ 20 世紀の都市の知的および芸術的生活に関するもの。

中央のスペースは小さな円形劇場に改造され、芸術とスポーツ生活のアーカイブの映画上映。

6階:さまざまな出身や文化を持つ人々の多様性を反映した、街の味覚に関するもの。

展望階(屋上):テッサロニキ湾、プロムナード、市街地を一望できるスポット。

*営業時間:冬季と夏季で異なる上、予告なく変更があるとのことで、サイトでご確認下さい。https://www.mbp.gr/en/visit/

*入場料:冬季:11月1日~3月31日 3ユーロ /夏季:4月1日~10月31日 6ユーロ (特別日は無料のこともあり。)

建物は単純な作りです。展示は英語表記はないので、内容は「見て想像するしか」ありません。(不親切!)

サイトに登録したら英語ガイドも利用できますが、英語ガイドを聞いていたらものすごく時間がかかるので

自分のペースで見学することができません。各階にスタッフが監視役のように見張っていて感じが悪いです。

その上、唯一価値がありそうな屋上では景色の撮影はOKだけど、塔の撮影は禁止!と

スタッフに意地悪なことを言われました!”(-“”-)” 訳がわかりません!!

正直、展示資料が見にくく、あまり行く価値はないと思ったスポットでした。

8.15世紀移住のセファルディムがわかる ユダヤ人博物館(Jewish Museum )

テッサロニキのユダヤ人コミュニティは、

15世紀のスペイン追放ユダヤ人(セファルディム)によって形成され、テッサロニキは

約400年にわたりヨーロッパで最重要ユダヤ人都市かつセファルディム文化の中心地でした。

|

~博物館を訪れる前に:テッサロニキのユダヤ人の歴史~ 1492年スペインでユダヤ人が追放後、オスマン帝国のスルタンが受け入れる方針を表明したことにより 多くのセファルディム(スペイン系ユダヤ人)がテッサロニキに定住しました。 15世紀後半~20世紀初頭までユダヤ人は「ミッレト(宗教共同体)」制度のもとで、 自治的なコミュニティ(キラ=Kehilla)を形成。 テッサロニキは「ユダヤ人の都市(Mother of Israel)」とまで呼ばれ、 ユダヤ人口は都市の過半数を占める時期もありました。 言語はラディーノ語(ユダヤ・スペイン語)が日常語で 印刷業、繊維業、港湾労働(特に労働組合運動も活発)などで活躍したそうです。 数十のシナゴーグが存在し、元々の出身地(カステリャ、カタロニア、アラゴンなど)ごとに分かれていました。 1912年、テッサロニキは第一次バルカン戦争後にオスマン帝国からギリシャ王国に編入され 1917年の大火災ではユダヤ人街の大部分が焼失。 シナゴーグや住居が消失し、再建をめぐる混乱が生じました。 ギリシャ政府は都市近代化を推進する中でユダヤ人の土地再取得を認めず、 ユダヤ人居住地が分散・縮小されたのです! 1941年ドイツ軍がギリシャを占領し、1943年SSがアウシュビッツへの大量強制移送を開始。 約50,000人以上のテッサロニキのユダヤ人のうち、90%以上が殺害されました。 戦後帰還したユダヤ人は約2,000人ほどに過ぎず、多くは移住(イスラエル、アメリカなど)を選択。 コミュニティは大幅に縮小し、今日では小規模ながらもユダヤ博物館や、 市内のモニュメント(ホロコースト記念碑)で、記憶の継承が行われています。 |

博物館は2001年に開館。建物は1904年にイタリア人建築家ヴィタリアーノ・ポセッリによって設計され、

かつては銀行やユダヤ人新聞『L’Indépendant』の本社として利用されていました。

*館内は撮影禁止だったので全ての写真はトリップアドバイザーからお借りしています。

★主な展示内容

1. 古代から20世紀初頭までのユダヤ人の歴史

紀元前3世紀から第二次世界大戦前までのユダヤ人コミュニティの歴史紹介。

セファルディムの移住や、オスマン時代の生活など、多様な側面が展示されています。

1階では古いユダヤ人墓地の墓石実物や写真が多くありました。

1943年当時、墓地には少なくとも30万基の墓があったと推定されていて、

その多くは幼児死亡率が高かったため幼い子供たちの墓だったそうです。

この墓地は 1942 年にドイツ軍とそのギリシャ協力者 (マケドニア総督府の作戦責任下) によって破壊されました。

2. ホロコーストに関する展示

ナチス占領下でのユダヤ人迫害の歴史を詳細に紹介。

ナチス占領下でのユダヤ人迫害の歴史を詳細に紹介。

展示では、犠牲者の名前が刻まれた記念碑や、当時の写真、個人の遺品などが展示されています。

3. 日常生活と宗教的伝統

ユダヤ人の家庭生活や宗教的儀式に関する展示があり、結婚契約書(ケトゥバ)、

祭礼用の道具、伝統的な衣装などを紹介。

ケトゥバは法的な誓約であり、結婚の結果として男性が妻に対して負う経済的義務を記録した文書で、

通常は会堂で証人の前で祝福されます。

その形式はタルムード(口伝律法)により定められており、多くの場合離婚時に満たすべき条件も含まれます。

また、シャバット(ユダヤ教の安息日)やユダヤ教の祝祭に関する展示もあります。

金曜日には、豪華な安息日の食事が用意され、安息日のろうそくやランプが灯されます。

土曜日の夜には、安息日の終わりを告げる

ハヴダラの儀式(編み込みキャンドル、香りのよいスパイスの使用、特定の祝福の朗読)が行われます。

4. 経済活動と社会生活

ユダヤ人の商業活動や職人技術、慈善活動など、テッサロニキの経済・社会におけるユダヤ人の貢献を紹介。

また、女性の社会進出や教育活動に関する展示もあります。

労働組合運動の成長と、主にタバコ工場で働く若い女性の出現により、

テッサロニキのユダヤ人の伝統的な生活様式は大きく変化しました。

労働組合では家族も祝賀会やダンス、外出、スポーツイベントに参加し、

より統合された集団意識が育まれたそうです。

その活動はシオニスト、同化主義者、社会主義者がその思想的影響力を行使することを可能にしました。

*営業時間

月曜日~金曜日:9:00~14:00 /水曜日:9:00~14:00、17:00~20:00

日曜日:10:00~14:00

博物館への 最終入場は閉館の30分前 。土曜日、ユダヤ教の祝日 、祝日は休館

*入館料 8€

博物館に行く前はホロコーストの資料を期待して行きましたが、それに関しては多くはありませんでした。

北マケドニア:スコピエのホロコースト記念センターの方が規模も大きく、内容も充実していました。

一方、テッサロニキの博物館の規模は大きくありません。

*2026年 ホロコースト記念館(Holocaust Museum of Greece)がテッサロニキ鉄道駅近くに完成予定だそうです!!

ですが、ユダヤ人の生活、習慣に関してこれまで知らなかったことの紹介や

関連する実物が展示されていたので大変参考になりました。

そして、私が訪れた時はイスラエル戦争中だからか、

博物館に看板はなく、それらしき建物の前でウロウロしていたらおじさんが声をかけてくれて

その人が建物の中の人に合図を送ってドアを解錠してくれました。セキュリティが厳しかったです。

この後シナゴーグに行ってみたのですが、そこも入口に警備室が設置され、一般人は入れてもらえませんでした。

偏見かもしれませんが、博物館とともにものすごく閉鎖的な印象を受けました。

9.オスマン時代から続く カパ二マーケット(Kapani Market)

15世紀に起源を持つギリシャ最古のオープンエア市場の一つ。https://kapani.gr/

市場は狭い路地と2階建ての建物が特徴で、大火災後に再建された構造も多く見られます。

訪れる人々に市場独特の雰囲気、歴史的な趣を感じさせるのは

セファルディム系ユダヤ人がテッサロニキに移住し、カパニ市場の商業活動に大きな影響を与えたからです。

彼らの文化や料理の伝統は、現在の市場にも色濃く残っています。

「カパニ(Kapani)」は、トルコ語の「ウン・カパン(Un Kapan)」に由来し、「小麦市場」を意味します。

これは、オスマン帝国時代にこの地域が穀物取引の中心地であったことを示しています。

現在市場では、新鮮な魚介類、肉、野菜、果物、スパイス、オリーブ、ナッツ、衣料品、靴、家庭用品など、

さまざまな商品が取り扱われています。また、伝統的なギリシャ料理を提供する

タベルナやカフェも点在しており、地元の味を楽しむことができます。

-

営業時間:月曜・水曜・土曜:8:00~16:00 火曜・木曜・金曜:8:00~21:00 日曜:定休日

*このカパ二市場のことや買い物情報、お土産情報は別記事で書く予定ですのでそちらも参考になさってくださいね。

10.大火災後の都市計画でヨーロッパ風に! アリストテレオス広場(Aristotelous Square)/ウォーターフロント(Nikis Avenue・Nea Paralia)

街の中心と海辺の魅力が凝縮された、テッサロニキの“顔”とも言える場所が

アリストテレオス広場とウォーターフロント。

どちらも歴史・景観・市民の生活が交差するスポットで、テッサロニキを訪れたら必ず歩いてみたいエリアです。

★アリストテレオス広場

テッサロニキ中心部にある半円形の大広場。

両側に白く優雅なアーチのネオクラシカルな建築群が並ぶのは

1917年の大火災後にフランス人建築家エルネスト・エブラールの都市再設計に基づいて計画されたからです。

ヨーロッパ的都市美学を意識した整然とした軸線計画の象徴と言われています。

この広場は記念撮影スポットで国民祝日やクリスマス、市民イベントの中心地。

私が訪れた1月初めでもまだクリスマスデコレーションが残っていました。

Electra Palace Hotel や Olympus Plaza など、人気カフェ・高級ホテルが並んでいます。

|

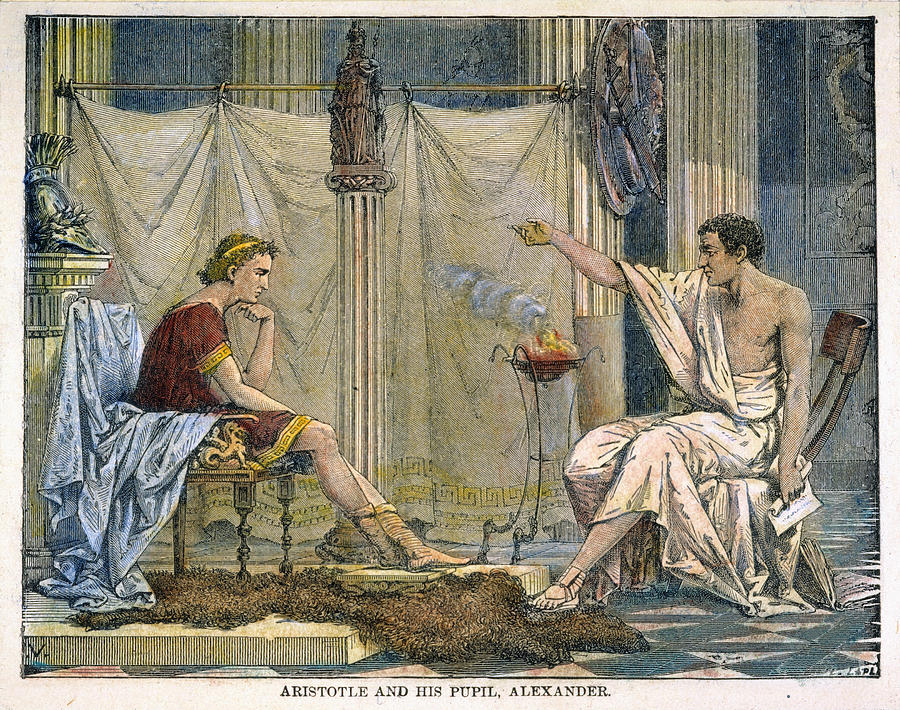

広場の名前の由来:アレストテレスは紀元前384年にテッサロニキ近郊)で生まれた古代ギリシャの哲学者。 プラトンの弟子であり、論理学、倫理学、政治学、自然科学など、多くの学問の基礎を築いた「万学の祖」。 アレクサンダー大王の家庭教師だったということでも有名。 アレクサンダーが13歳の頃、父フィリッポス2世がアリストテレス(40歳)に教育を依頼しました。 若きアレクサンダーはアリストテレスから哲学、科学、地理、政治などを学び、 後の東方遠征や統治の礎としたそうです。 アリストテレスはテッサロニキの近くで生まれたため、テッサロニキ市民にとっては郷土の誇り。 そのため、「アリストテレオス広場」という名前で広場が名付けられたとのことです。 |

★ウォーターフロント

整備された海沿いのプロムナードで、

アリストテレオス広場南端からホワイトタワーへ続くニキス通り(Nikis Avenue)、

さらにホワイトタワーから東へ約3kmにわたって続く遊歩道「ネア・パラリア(Nea Paralia)」を指します。

市民の散歩・ランニング・サイクリングの定番ルートでもあり

沿道にはカフェ、ベンチ、モダンな彫刻、噴水、ミニ公園などが点在。

日没時はオレンジに染まる海と街のコントラストが美しく、絶好の撮影スポット!

フォトスポットとして有名なゾンゴブロスの傘(The Umbrellas by Zongolopoulos)もあります。

テッサロニキの今 街歩きの感想

ギリシャ正教会の教会は日本の神社のように至る所にあり、

地元の人が通ってお祈りしている姿をよく見かけました。

オスマン帝国の影響はバルカン半島の他の国ほど残っていません。

ユダヤの痕跡も探してみましたがほとんどないのが実情です。

又、テッサロニキでは観光スポットになっていても古い建物は修復中だったり放置されていて

見学できない場所もありました。

修復、リフォームして公共施設やお洒落なショップに生まれ変わったりしたらいいなと思うのですが

地下鉄の遺跡発掘で工期が大幅に遅れたと聞くと、簡単に触れないのかもしれません。

オスマンの面影が残る場所として

1902年、ユダヤ教からイスラム教に改宗したドンメ(Dönmeh)と呼ばれるコミュニティのために建設され

1920年代の住民交換以降モスクとしての使用は停止され、今は文化展示施設として公開の

イェニ・ジャミィ(Yeni Mosque of Thessaloniki)があります。

ハムザ・ベイ・モスク(Hamza Bey Mosque / Alkazar)は博物館として2025年開業するために修復中とのこと。

中は廃墟になっていた建物。前には花屋が並んでました。

修復中と聞いて行ったけどその気配なし、

今は廃墟Aladja Imaret (Ishak Pasha Mosque)

こちらは再利用されて中には市場ができていました。

テッサロニキの民族構成にはバルカン半島特有の事情があり、