ソフィアはブルガリアの首都であり最大の都市。国の西部、バルカン山脈の南側に位置し、標高約550メートルの高地にあります。

人口は約120万人で、政治・経済・文化の中心地です。

ソフィアの歴史は非常に古く、紀元前から人が住んでいたとされています。古代ローマ時代には「セルディカ」と呼ばれ、重要な都市のひとつでした。

オスマン帝国時代を経て、1879年にブルガリア独立後の首都となりました。

2025年1月に訪れた時の情報です。

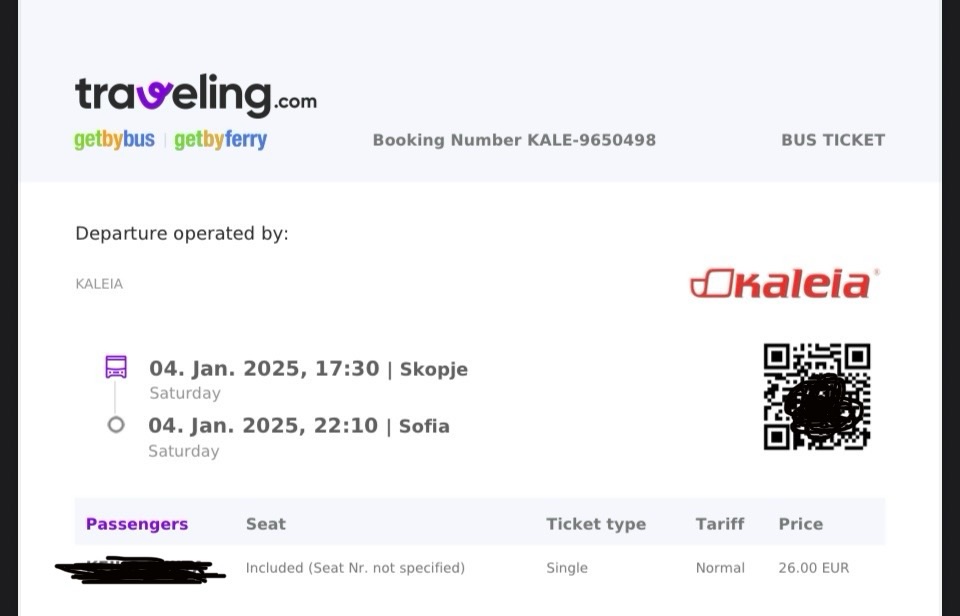

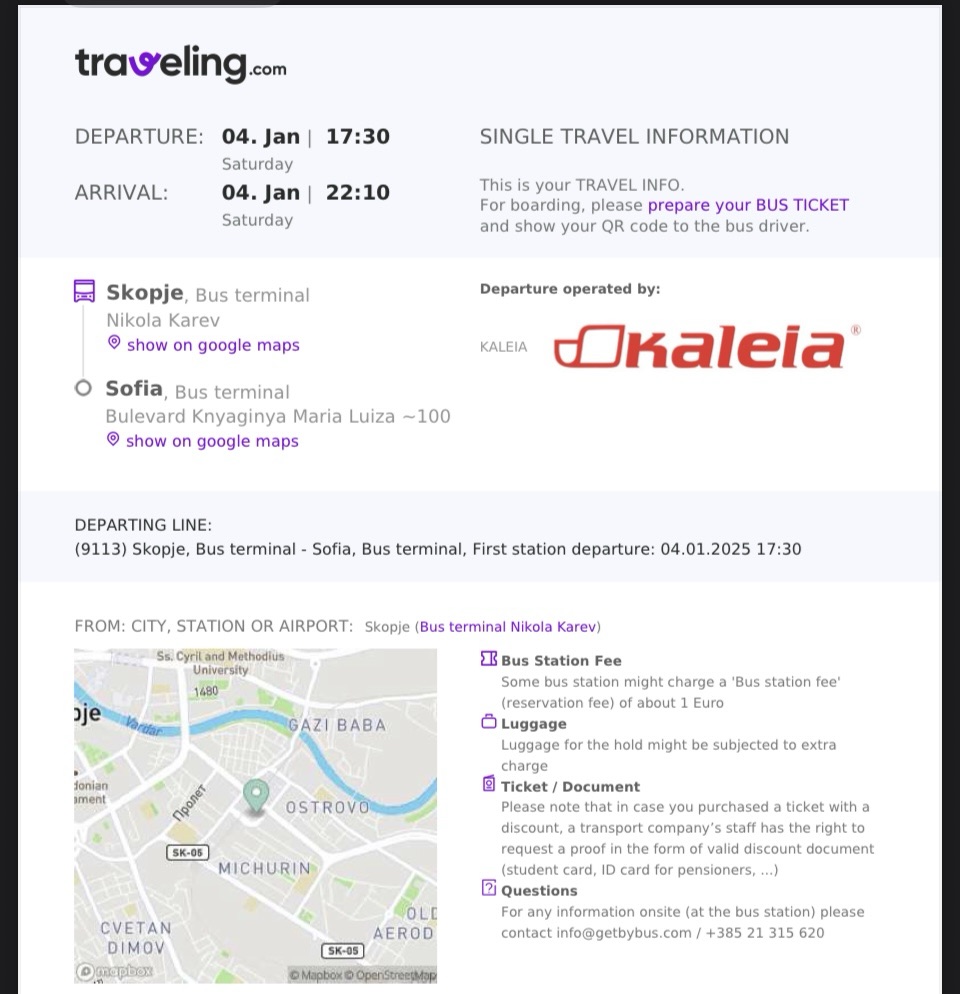

ソフィア行き チケット予約

北マケドニアの首都スコピエからソフィアまでのバスチケットは前年の12月に

Get by Bus(4月から Travelong.com)でオンライン予約をしました。26€でした。

バスの本数は1日2本ほどで多くはありません。夜到着は躊躇いましたが仕方ないので17時半発にしました。

クレカ決済が完了するとすぐに返信メールが送られてくるのでチケットを確認できます。

万一の時の為に印刷しておくことをお勧めします。

スコピエバスターミナル

前回の記事も参考にしてもらいたいのですが、スコピエバスターミナルはわかりやすい構造です。

インフォメーション/チケット窓口、コンビニ、ATM、カフェ、有料トイレ、待合椅子がそろっています。

チケットを購入済みでも窓口でターミナル使用料(50デナリ)を支払い、レシートを改札で提示します。

写真左:1番窓口がインフォメーションで、ターミナル使用料を払う

写真真ん中:突き当りに有料トイレ、おじさんが回収。あまり清潔ではない。

写真右:改札を出たプラットフォーム側。チケットを見せると改札の人が何番プラットフォーム出発かを教えてくれる。

17:30発なので15分前に1番プラットフォームに行ったら

別の場所に行くバスが停まっていて「あれ?」となったのですが

前の便の出発が遅れていたようで、17時25分位に私のバスが到着。結局2番からの出発になりました。

大型バスで、今回の旅で一番綺麗で設備が整っていました。USB充電もあります。

トイレ付で「やった!」と思ったのですが、使用できないと言われました。

乗客は多くはなく、この大きなバスに外国人3人だけ。( ;∀;)

運転手2人と女性車掌1人。自由席で荷物預けも無料!!

これで採算とれるの?と思ってしまいました。

北マケドニアのクリスマス直前(1月4日)だったので地元民はあまり移動しない時期なのかもしれません。

バス移動 国境越え

17:30 に出発、途中トイレ休憩はなく、トイレ休憩できるような場所もない感じでした。

19:30に国境に到着。車掌さんが「トイレに行きたいならここで」と言われ指さされた先に

公衆トイレのようなものが。

真っ暗で電灯もなく、スマホのライトを使って手探り状態。( ゚Д゚)

用を足して急いでバスに戻ったのですが、急ぐことは全くありませんでした。

なぜならブルガリア入国審査で1時間もかかったからです!!

車が大渋滞しているわけでもなく、バスの乗客も数人なのに何故かすごく時間がかかりました。

(隣のトラックの荷物検査は厳しそうでした)

日本外務省の情報では“ブルガリア入国には旅行保険加入必須”で入国の際に提示要とあります。

ですが陸路入国した人のブログを読んでも提示させられたという話はなく、迷ったのですが

万一入国できないと困るので、カード付帯保険に加入しているという証明「付保証明書」は準備して行きました。

結局それは不要で、出入国審査も下車する必要なく、パスポートを預けるだけで済みました。

そして北マケドニアとブルガリアには時差1時間あるので20:30 が21:30になりました。

ソフィアセントラルバスステーション(国際線)

ソフィア到着は22:10でしたが国境で時間がかかったので結局23:15に到着しました。(所要4時間45分)

ソフィア到着は22:10でしたが国境で時間がかかったので結局23:15に到着しました。(所要4時間45分)

ソフィアのバスターミナルは一応国内線と国際線に分かれているのですが、国際線は大きくで綺麗です。

「一応」というのはギリシャ:テッサロニキに行くのにこのターミナルから乗ればいいと思っていたのに

実は国内線ターミナルの方からだった、ということがあったからです。(詳細はまた後日に)

結局到着時にちょっと見ただけなので詳しい様子をレポートできませんが、広大なスペースに

ATMやショップ、トイレ完備で使いやすそうな感じでした。

ソフィア 地下鉄

ソフィアでの宿はバスステーションから徒歩10分ほどだったので深夜23時半にはチェックインできました。

しかし多くの人はバスステーション(国際線)から地下鉄に乗って宿に向かう人も多いかと思います。

ということで地下鉄の乗り方と注意点をご紹介!

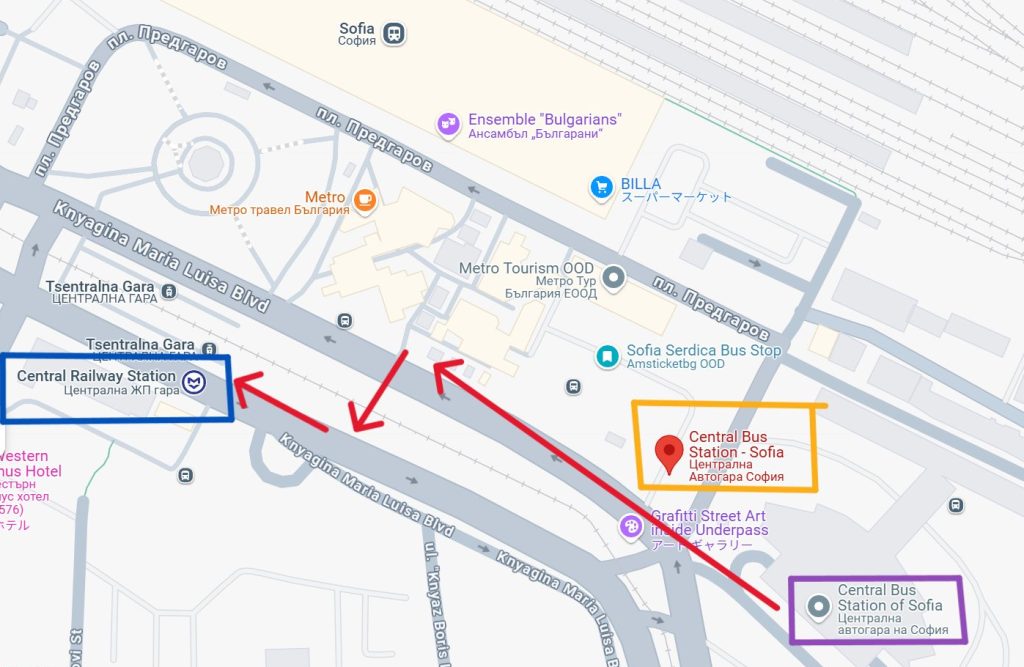

紫の所がバスステーション(国際線)。

出口を出て右手に進むと黄色:バスステーション(国内線)の前を通過すると

地下に降りるエスカレータの場所があります。地下道に入ったらメトロの表示に沿って進みます。

バスステーションの前の大きな道は渡ることができません(横断歩道なし)。

必ず地下に入ってから青:地下鉄の駅まで行って下さいね。

私は夜中に到着して人の流れもなく地下道の存在も知らずで、

大きな道(車道2本と路面電車の線路で幅広)に車も通ってないので無理やり渡りましたが

翌朝宿から駅に向かって地下道の存在を知りました。大きな道は車の往来が激しいので横断は危険だったと反省。

地下鉄の入口はわかりにくいです。目の前まで行かないとわからないし、見逃しやすいのです。

セントラル鉄道駅の改札はいきなり改札があるのではなく、殺風景な奥が見えない扉の先にあるからです。

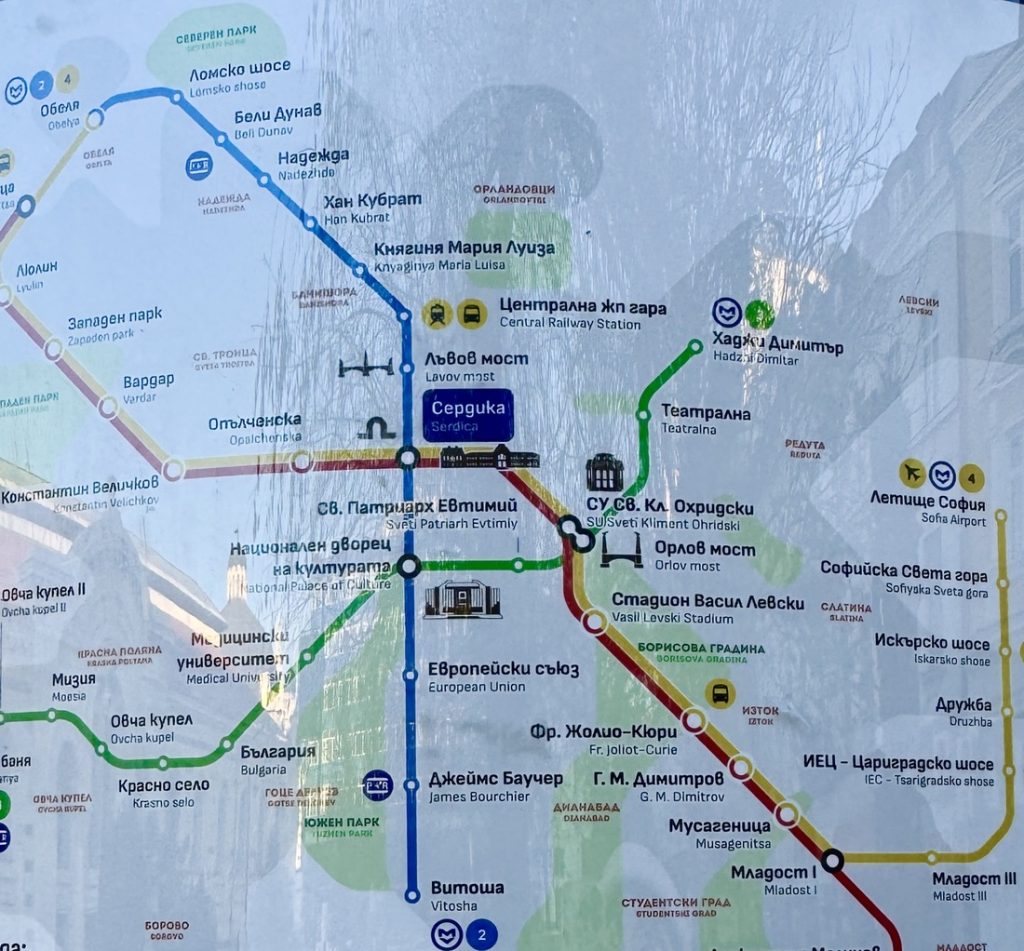

改札ではタッチ決済が使えて便利です。

料金は観光客が絶対利用するSerdica駅まで1.6(約138円 2025年1月)でした。

路線図↓の中心、青いマークのところがSerdica駅。

鉄道中央駅(黄色の丸マーク)のところから青ラインに乗車、2つ目です。

Serdica駅の出口は2つ。先頭車両に乗車すると

聖ゲオルギ教会側に出るのでアレクサンダルネフスキー大聖堂に行くにも便利です。

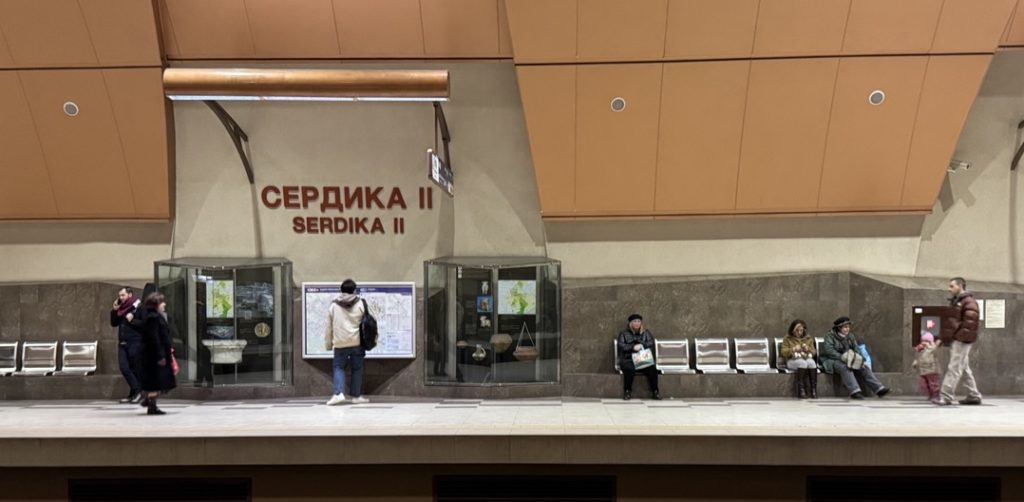

他のラインに乗り換えする場合もこちらの出口(SerdicaⅡ)の利用となります。

Serdica駅から黄色ラインに乗ると乗り換えなしで空港まで行けます。

Serdica(セルディカ)駅の謎

セルディカ駅の表示にはSerdicaとSerdicaⅡの2つがあり、最初全く別の離れた2つの駅だと思っていました。

Serdica(セルディカ)駅は、**地下鉄1号線(赤)**の駅。

Serdica II(セルディカ2)駅は、**地下鉄2号線(青)**の駅。

調べてわかったことは

この2つは、別々に開業した路線の駅なのですが、物理的には接続しているので、乗り換え駅として機能。

地図や案内板では「Serdica」で統一表示されることが多い(乗り換え可能駅という意味で)。

でも、実際の構内では運行システム上、「Serdica」と「Serdica II」が別管理なので、

ホームなどに明記されていることがあるそうです。

*日本ではホームの名前は「本町」で統一されていても案内表示板には「○○線本町駅」と表示されているのと似た感じなのですね。

地元民はわかっていても外国人にはちょっと紛らわしいSerdica表記でした!

ソフィアの第一印象から知る社会主義時代

ソフィアの街の第一印象は共産主義時代の巨大建物が多く、道幅も広くて

旧ソ連の国々、例えばトビリシやアルトマイのような街と同じくソ連の影響を強く感じました。

調べてみると:歴史的にブルガリアは1878年、ロシア帝国の支援でオスマン帝国から独立を果たした為

「ロシアはブルガリアの解放者」というイメージが長く続き、親ロシア感情が根強く残りました。

第二次世界大戦後はソ連の影響下で、ソ連と極めて近い関係を築きました。

当時のブルガリアは「ソ連の最も忠実な衛星国」とまで言われるほどだったそうです。

そして名目上は「ブルガリア人民共和国」(1946~1990)という社会主義国家でしたが

実際にはブルガリア共産党が権力を独占、「共産主義体制」に極めて近い社会主義国だったようです。

秘密警察「DS(国家安全保障庁)」が国民を監視しており、

政治・経済・言論などあらゆる分野が国家により厳しく統制、体制批判は厳しく抑えられていました。

現在はEUやNATOを重視し、西側との連携を深めています。

ただし、ロシアとの経済的・文化的なつながりも根強く残っており、

完全に切り離すことはできない複雑な関係だとか。

第二次世界大戦後のバルカン半島諸国と同じく、人々に言論の自由はなかったみたいです・・

ソフィア 観光スポット

ソフィアの観光スポットには教会が多いです!!

正教会の教会ばかりでつまらない、ということは全くなくて、

それぞれ歴史や個性が異なるので見比べができます。(*’▽’)

しかも私はたまたま正教会の祝日の特別ミサにも参加できたので貴重な経験ができました。

アレクサンドル・ネフスキー大聖堂

ネオ・ビザンティン様式で建てられたブルガリア正教会総主教の本拠地。

高さは鐘楼を含めると50.52メートル、約5,000人収容可能な大聖堂です。

内部はイタリア産の大理石やブラジル産のシマメノウ、アラバスターなどで豪華に装飾され、

中央ドームには金文字で「天主経」が刻まれています。

地下にはブルガリア国立美術館の一部である聖像博物館を併設。(私の訪問時は不公開)

この大聖堂は、1877年の露土戦争で戦死した約20万のロシア兵を追悼し、

1882年から1912年にかけて建設されました。

とても荘厳な作りで、扉、ドアノブ、窓枠など細部に至るまで

お洒落なデザインと繊細な彫刻で見入ってしまいました。

特に巨大シャンデリアと金箔やモザイク、複数の大きなイコンが並ぶイコノスタシスは、まさに圧巻!

訪問時、特別ミサが行われていて2階部分から生コーラスの歌声が響いていました。

ほとんどの人が信者で司祭様の言葉に真剣に耳を傾けておられました。

実際にどのように教会が機能しているかをこの目で見れたことは有難かったです。

*イコノスタシス(iconostasis) は

正教会における 聖所(至聖所)と会衆席(身廊)とを仕切る「聖障(しょうしょう)」 のこと。

見た目は、聖人のイコン(聖画像)がずらっと並んだ壁状の構造物。

扉があり、その中でも中央の扉は「王門(ロイヤルドア)」と呼ばれ、司祭が神聖な儀式の際に通ることができます。

**神と人とを隔てる「聖なる境界」**とされ、非常に重要な存在です。

************************************************

★主顕祭(Theophany/Йордановден)

1月6日はブルガリア正教会では「主顕祭」と呼ばれる祝日でした!

ブルガリア語では Йордановден(ヨルダノヴデン) と呼ばれ、

イエス・キリストがヨルダン川で洗礼を受けた日を祝います。

(カトリックでは「公現祭(Epiphany)」東方の三博士が幼子イエスを訪ねた出来事を祝う(啓示の象徴))

正教会ではこの日が、神が三位一体(父・子・聖霊)として人々の前に現れた出来事

=「主の顕現」とされていて、非常に重要。

水との関わりが深く、全国で「水の祝福」の儀式が行われます。

司祭が川や泉、湖などに行き、十字架を水中に投げ入れます。

若者たちがその十字架を競って泳いで取りに行くクロスダイブという、迫力あるイベントで、

その十字架を取った者には健康と幸福が約束されると信じられています。

大聖堂では特別なミサ(リトゥルギー)が行われ、水が聖別され、信者が持ち帰ることもあります。

*2025年の当日、ツアーの集合場所となっていたので8時半ごろ行ったのですが

前日とうって変わって警察が規制線を張っての厳戒態勢!聖堂の前の道は封鎖だったので迂回せざるをえませんでした。

なぜ警察?:1月6日は単なる宗教儀式にとどまらず、国家元首や政府関係者が出席することも多く、

国営テレビで生中継されるレベルの儀式もあるため、大統領や高位聖職者が集う国の公式宗教行事にもなることがあるそうです。

厳戒態勢ではありましたが、道を聞いたり、公衆トイレの小銭がなくて両替を頼んだら気さくに応じてくれたので

警察のお兄さん達に感謝。

↑参考になる映画予告編(本編はamazon プライムで視聴可)

北マケドニアも正教会の「水の祝福の儀式」が行われます。伝統では男性しか参加できないのに

主人公の女性が幸福の十字架をゲットしてしまったことから警察沙汰になるという話。儀式の様子が見られます。

ブルガリアのクロスダイブは、「イエスの洗礼=成人男性の信仰の証」とみなされているため

現在でも「男性限定」の伝統が強く守られていて、女性は見学するにとどまるようです。

聖ソフィア教会

大聖堂のすぐ傍にある教会で、ソフィアという都市名の由来にもなった重要な教会。

ソフィアはギリシア語で「神の叡智(聖なる知恵)」という意味なので

この教会は、神の知恵を象徴するキリスト教的概念の教会と言えます。

ビザンチン建築で、ドームはなく、レンガ造りの質素な内外観です。

古代都市の3世紀から5世紀の50基以上の墓地に建てられました。

1910年頃、地下層の詳しい調査がある教授によって行われたのですが

その際4世紀初頭の殉教者像を発見し、これが最初の教会と特定しました。

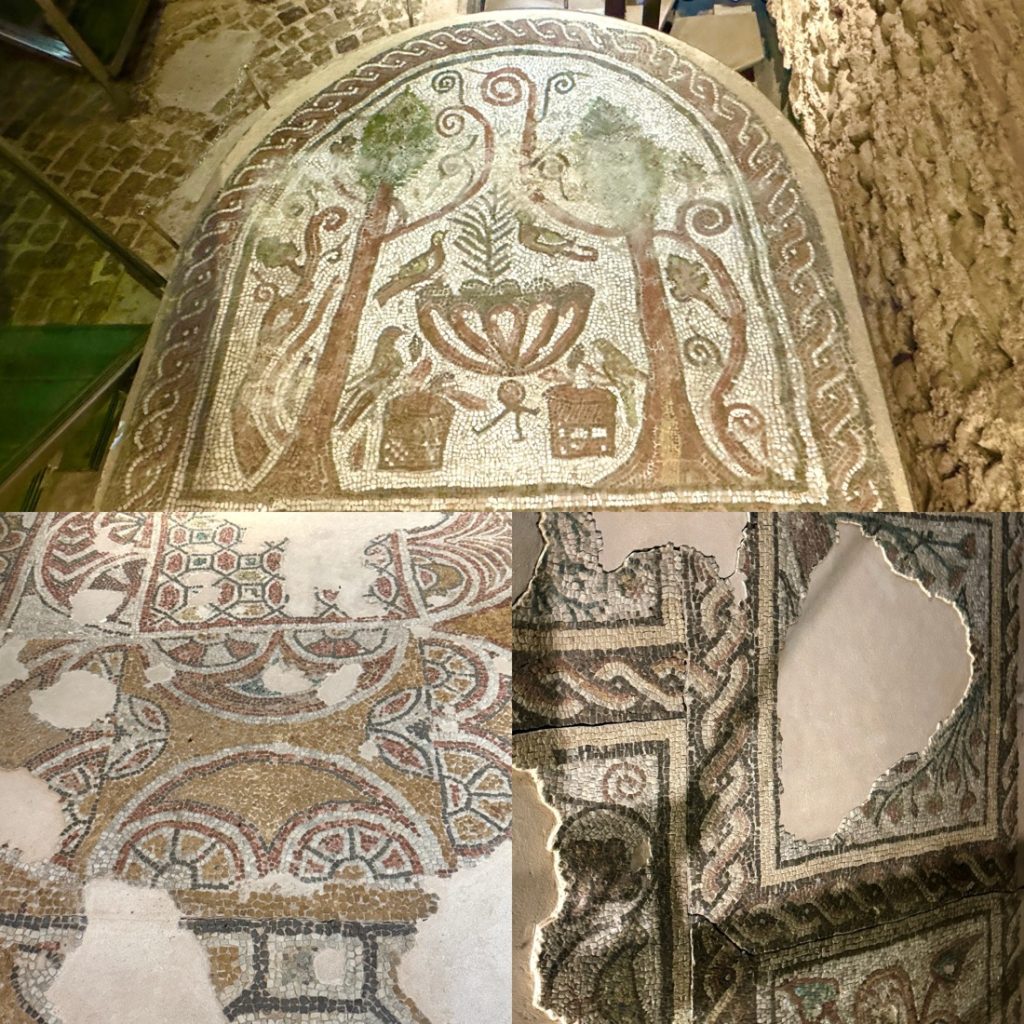

床は多色モザイクで覆われていました。その後最初の教会の跡地に更に3つの教会が次々と建てられ

最後の教会(現在の聖堂)は6世紀初頭に建てられたそうです。

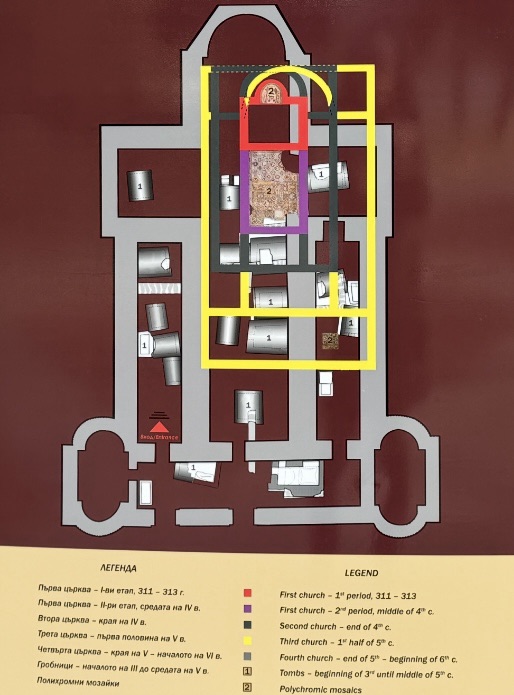

最初の教会(赤)に紫の部分が増築され、黒の部分まで拡大。5世紀頃黄色部分まで、6世紀初頭には現在のグレー部分にまで。1番はお墓、2番はモザイク床のある部分。

第2ブルガリア帝国時代司教座の位にありました。オスマン帝国時代はモスクに改築されましたが

1930年に修復され、以来正教会として機能しています。

内部はレンガがむき出しのシンプルなつくり。隣のアレクサンドル大聖堂の荘厳さと比較すると素朴です!

ここでもミサが行われていました。基本は無料ですが、

撮影したい場合は現金10レバ(約865円)が必要。しっかりチェックしてる人がいます。

一通り見学&撮影させてもらったので帰ろうと思った時、地下に通じる階段を発見!博物館になっていました。

ここは教会と運営が別なのか、入館に8レバ(約690円)が必要でクレカ決済ができました。

内部は古代ローマ時代の墓地、初期キリスト教時代の礼拝堂跡、モザイク床、壁の装飾、墓石碑文など。

ほとんどがお墓の遺跡で、退屈する部分もありますが、

4世紀のモザイクは見学できてよかったです。詳しい解説動画もありました。

外観から中にこのような遺跡が残っていると思わないかったので驚きでした。

多面的な顔を持つソフィアの一面を知れる場所です。

*11~4月 火曜~日曜 10:00~17:00(最終入場) 月休 / 5~10月 年中無休 10:00~17;30(最終入場)

(内部様子は動画も参考になさってくださいね)

聖ニコライ・ロシア教会

1914年に聖ニコライを祀るために建造された教会。

5つの黄金ドームとエメラルドの尖塔が目を引きます!

ブルガリア正教とロシア正教は同じ「東方正教会」の一員なので、信仰の中身はほぼ共通。

ですが、以下のような違いがあります:

| ブルガリア正教会 | ロシア正教会 | |

| 所属教会 | 自主独立(自国の総主教がいる) | モスクワ総主教庁に属する |

| 言語 | ブルガリア語 | 教会スラヴ語(やロシア語) |

| 典礼の雰囲気 | やや簡素・静謐 | より荘厳・儀式的・ビジュアル重視 |

| 歴史的背景 | 10世紀に独立、オスマン支配を経て復興 | 帝政ロシア・ソ連時代の影響あり |

| 建築様式 | バルカン様式(ドームはあるがシンプル) | 黄金ドーム、玉ねぎ型が多い |

儀式は完全にロシア正教スタイルです。

1月6日(主顕祭)の特別ミサにまたまた立ち会えてしまったのですが、

その際「香炉の儀式」も行われていて貴重な体験をさせてもらいました!(*’▽’)

(とても狭い空間の中に多数の信者がいて歩くこともできないくらい。内部を撮影することは無理でした)

★巨大香炉”の儀式「カディーロ(кадило)」とは?

神父や司教が手に持ち、鎖のついた金属製の香炉に香を焚いて、振りながら煙を出す儀式で

ロシア正教では、特に大きな香炉を使うことが多いそうです。

香は「乳香(にゅうこう/フランキンセンス)」などを使い、甘くスモーキーな香りがします。

- 祈りの象徴: 「信者の祈りが天にのぼる」様子をあらわす。

- 聖霊の臨在 神の霊が満ちることの象徴:煙が教会を包むことで、聖化された空間になる。

- 浄化と祝福 :煙を浴びせることで、信者の心身を清め、神の祝福を与える。

生のコーラスの歌声の中、厳かな雰囲気で儀式が行われていました。

地元民しかいない中、1人完全に浮いていたのですが、

司祭様は私にも甘い香りがする煙をかけてくださいました。

ということで神の祝福を「全身で」受け取けとれたみたいです!(^^)!

偶然でしたがロシア式典礼に直接触れたることができ建物だけでなく

東方正教の多様な美しさの一端を見ることができました。新年早々幸先が良かったです!

聖ネデリャ教会

正面のアーチ状のファサードと大きなドームが特徴的な、

ビザンチンとルネサンスが融合した新ビザンチン様式(ネオ・ビザンチン)のブルガリア正教の教会。

内部は金のイコノスタシス、細かいフレスコ画、荘厳な雰囲気が広がっています。

礼拝中でなくても静かに祈る人の姿が見られ、今でも地元の人に深く愛されている教会。

現在の建物は1925年の爆破テロ後に再建されたものだそうです。

★1925年4月16日(聖金曜日)事件

共産主義ゲリラが、政府高官を狙って教会で行われる葬儀に爆薬を仕掛け、

約200人以上が死亡したブルガリア史上最大のテロ事件。

爆発で教会は大きく損傷 → のちに再建され、今の姿に。

現在では結婚式や洗礼などもよく行われる、生活と密着した場所とのこと。

国立民族学博物館/(国立美術館分館)

建物は19世紀末に建てられた歴史的建造物で、現在はブルガリア国立美術館と共に使用されています。

入口を入ると右手が博物館、左手が美術館で入館料は別々です。

展示品は16世紀から20世紀初頭にかけてのブルガリアの伝統的な生活様式や文化についてで

主なコレクションは、民族衣装、刺繍、金細工、木彫り、陶器、農具、儀式用具、家具、カーペット、楽器など。

地域ごとやテーマ別に構成され、農業、牧畜、家庭生活、儀式、宗教、手工芸など、

ブルガリアの伝統的な生活が詳しくわかるようになっています。

私が興味を惹かれたのは巨大なフェルトカーペットの展示とその作り方映像。

遊牧民の間で古代からあるフェルト(不織布)がブルガリアでは欠かせないものだそうです。

フェルトは靴、帽子、布団など様々な用途に使われてきました。

その技法は下地になるフェルトの上にカラフルなフェルトを手作業で載せ模様を作っていくもので

それぞれの模様には意味があります。幾何学模様、太陽&月や生命の樹、動物など。

中央アジアやバルカン半島では「織り」のカーペットをよく見かけたのですが

フェルトのカーペットはあまり見かけなかったので勉強になりました!

そして伝統行事の紹介。特に日本の「なまはげ」のようなお祭りで

毎年1月から3月にかけて行われる祭り「クケリ(Кукери)」の映像でした。

クケリは、悪霊払い、春の訪れと豊穣を祈願する行事で、羊や山羊の毛皮で作られた衣装を身にまとい、

恐ろしい仮面を被った男性たちが、腰に付けた大きなベルを鳴らしながら踊る祭りで、

旅行中でくわしたらラッキー!

https://earth-festival.com/festival/europe/kukeri

*開館時間:火~日 10:00~18:00(3月1日~10月31日)、10:00~17:00(11月1日~2月28日)休館日:月曜

*入館料:10レバ(約865円) クレカ決済可。荷物預けやロッカーはありませんが受付のおばさんが預かってくれました。

ローマ時代遺跡/聖ぺトカ地下教会

Serdica駅の改札を出るとローマ時代の遺跡があちこちにむき出し?になっています。

大聖堂に向かう地下道のところも整備された遺跡群が残っています。

そして同じエリアに聖ぺトカ教会もあります。11世紀のブルガリア聖人である聖ペトカに捧げられた教会で

建物の半分ほどが地面に埋もれており、特徴的な外観を持っています

15世紀から19世紀にかけて、ブルガリアはオスマン帝国の支配下にありました。

この時代、キリスト教徒は宗教の実践をある程度認められていましたが、いくつかの厳しい制限がありました。

イスラム教のモスクより目立たないよう、キリスト教の教会は地上に高く建てることを禁じられていたのです。

又、外からすぐに教会とわかるような構造も制限されていました。

こうした制約により、教会は地面を掘って建設し外からは目立たないような

“半地下構造が主流となったそうです。

ちょうど隣に立派なモスクがあるのでそれと比較すると「ひっそり感」が見て取れます。

貴重な壁画が残っているとのことで訪れてみましたが、中は狭く数人でいっぱい!

入口部分のグッズショップのみ開いていて、祭壇部分は見学できませんでした。

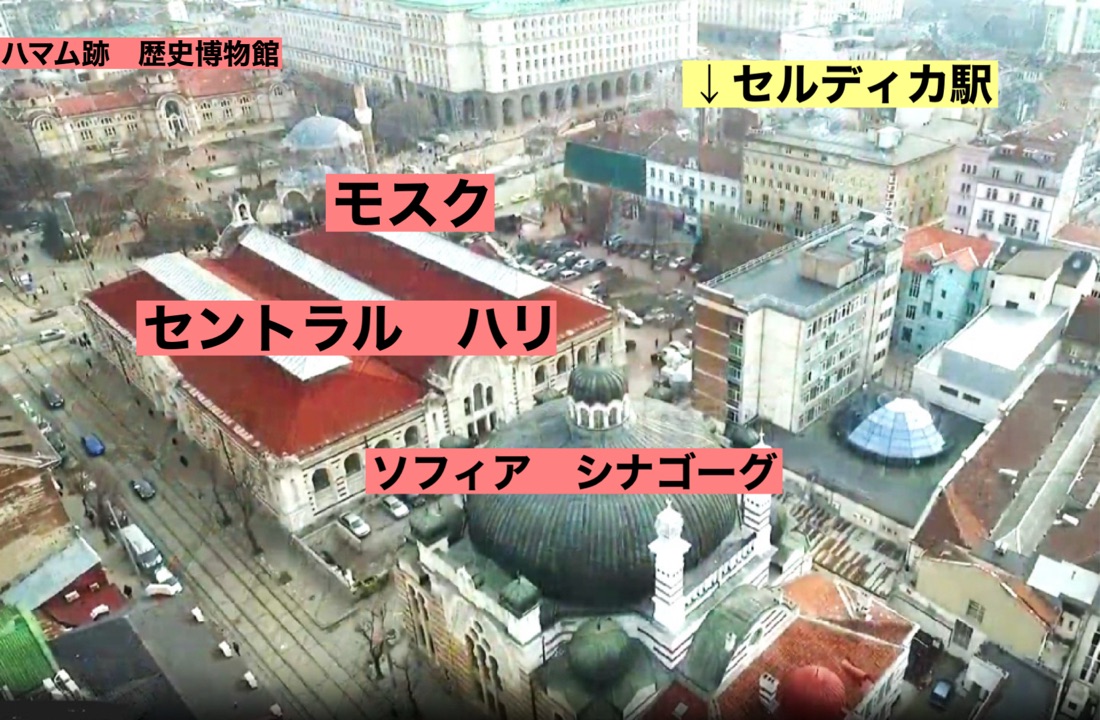

バーニャ・バシ・ジャーミヤ/ 旧ハマム(ソフィア中央浴場)

1566年にオスマン帝国のスレイマン1世にも仕えた著名な建築家ミマール・スィナン(Mimar Sinan)

の設計によって建てられた直径15メートルの大ドームとミナレット(尖塔)を持つ、

典型的なオスマン建築様式のモスクで現在、ソフィアで唯一機能しているイスラム教の礼拝所。

そしてこの背後に 旧ハマム(ソフィア中央浴場)があります。

オスマン帝国時代に建設された公衆浴場(ハマム)で、当時天然の温泉水を利用していました。

現在の建物は旧ソフィア中央鉱泉浴場(Sofia Central Mineral Baths)の建物を利用、

1906年にネオ・ビザンティン様式で建設されソフィア市民の社交と癒しの場となっていました。

現在は「ソフィア歴史博物館」として利用されています。

展示内容は先史時代から中世までの遺物:新石器時代の道具やローマ時代の遺物など。

19世紀から20世紀初頭の都市生活:王族や市民の衣装、家具、写真、

宗教関連の展示:ブルガリア正教会の聖具やイコンなど。

午前10時から午後6時まで(祝日や特別な日には変更の可能性あり)。入館料:10レバ(約865円)

★ブルガリアの王制ブルガリアではよく以前の国王の写真を見かけました。 事前に知識がなかったのでどんな人だったのかわからず博物館などで見学していてもピンとこず(”(-“”-)”。 押さえておくべき3国王について調べましたので参考になさって下さい。 **************************************************** ブルガリアは歴史上、3つの王国(ツァール国)として存在しました。 第3次王国の3国王が大事でリラの僧院を訪れるならボリス3世は必見!

●フェルディナンド1世 1908–1918 (ドイツ)サクスコブルクゴツキ家出身。第一次世界大戦後に退位。 ●ボリス3世 1918–1943 国王として国民から高い支持を受けたが、1943年に24歳で急死。 ●シメオン2世 1943–1946 幼少で即位。実質的に摂政統治。1946年王制廃止。民主化後の首相に就任。 ************************************************

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17896643 フェルナンド1世は評価が分かれる人物 知識人・文化人としての一面は評価される(語学堪能・芸術愛好家・鉄道マニア)。 一方で、バルカン戦争と第一次世界大戦にブルガリアを巻き込み敗北、 領土を失ったことで、国を破滅させた王として批判されることも。 特にドブルジャ地方やマケドニアを失った恨みは、年配層には根強くある。

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28388854 ボリス3世は最も人気のある近代ブルガリア王 第二次世界大戦中、ナチスの圧力に屈せず、ブルガリア国内のユダヤ人を守ったとされる。 (対して当時占領していたマケドニアのユダヤ人は救えなかったのでその点に批判はある。) また、国を戦争に巻き込まないように外交的バランスを取ったと評価されている。 彼の突然の死(毒殺説あり)には、今でも陰謀論がつきまとう。

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15099237 シメオン2世は亡命した最後の国王 戦後に王政が廃止された後、長く亡命生活。2001年に帰国して首相となったことは世界中で話題に。 政治家としての評価は賛否あり。 当時は「王政復古を目指すのでは」と懸念されつつも、実際には経済改革や欧州統合路線を推進。 ただし、国民の期待が高すぎたため、「失望した」という声も少なくない。 |

ソフィア シナゴーグ/ユダヤ博物館

https://www.sofiasynagogue.com/

1909年古いシナゴーグがあった場所に建てられました。

ヨーロッパで3大セファルディム(スペイン系ユダヤ人)シナゴーグの1つであり、

バルカン半島で最大のシナゴーグです。建築様式はスペイン・ムーア様式。部屋の直径は20m、全高は31mで、

4つの小さなドームとドーム型の屋根を持つ8つの小さな塔と調和するように作られました。

メインのシャンデリアは2トンの重さがあり、ブルガリアで最大のもの。

インテリアはベネチアのモザイク、大理石の柱、壁に施された数多くの装飾的な彫刻や要素で

豪華に装飾されています。

ファサードは折衷的で、ムーア様式とヴェネツィア様式が組み合わされています。

ブルガリア系ユダヤ人組織「シャローム」のユダヤ歴史博物館は、1992年からソフィアのシナゴーグで運営されています。

博物館の目的は、国内のユダヤ文化と歴史的遺産に関連する品々、写真、文書を発掘、調査、保存。

常設展示には「ブルガリアのユダヤ人コミュニティ」と「ブルガリアにおけるホロコーストとユダヤ人の救出」の

2つのテーマがあります。

これらのテーマは、ユダヤ人がこれらの地に定住してからイスラエルが建国されるまでの、ユダヤ人の宗教、生活様式、文化。

博物館の全体的な重点は、第二次世界大戦中の多くのブルガリア系ユダヤ人の救出にあります。

★営業時間は、ユダヤ暦祭日「ペサハ(過越の祭り)」から「シェミニ・アツェレト」までの期間と、それ以外の期間で異なります。

ペサハ(3月下旬〜4月中旬頃)からシェミニ・アツェレトまでの期間:日曜日〜金曜日:9:00〜17:00

シェミニ・アツェレト(9月下旬〜10月中旬頃)からペサハまでの期間:日曜日〜木曜日:9:00〜17:00 金曜日:9:00〜15:00

休館日:土曜日(安息日)、ブルガリアの国民の祝日、ユダヤ教の祝日 ブルガリアガイドより

訪問の際は、セキュリティチェックが行われる場合があり。入館料:10レバ(クレカOK)

https://www.sofiasynagogue.com

*********************************************************

バルカン半島最大シナゴーグということで是非とも訪れたかったのですが、

ソフィア観光日が日曜日と祝日であきらめざるを得ませんでした。(涙)

ユダヤ博物館のホロコーストにまつわる展示も見たかったです……

★ブルガリアのホロコースト第二次世界大戦前、ブルガリア本土にはおよそ 48,000人 のユダヤ人が暮らしていました。 彼らの多くはセファルディ系で、主にソフィアやプロヴディフといった都市に居住していました。 戦時中ナチス・ドイツの同盟国だったブルガリアはユダヤ人に対し差別的な法律や強制労働を課しましたが、 絶滅収容所への移送は行いませんでした。 この決断の背景には、聖職者、知識人、議員、市民らによる反対運動があり、 また当時の国王ボリス3世の対応も影響したとされています。 その結果、ブルガリア本土のユダヤ人 約48,000人のうち、ほぼ全員が生存 しました。 戦後、多くがイスラエルへ移住しましたが、その命は守られたのです。 一方で、1941年にブルガリアが占領した旧ユーゴスラビア領マケドニアと旧ギリシャ領トラキアには、 それぞれ約 7,000人 と 4,000人 のユダヤ人が暮らしていました。 これらの地域はブルガリアの直接統治下にはなく、国際的には併合が認められていない占領地とされていました。 1943年3月、ブルガリア政府はナチス・ドイツとの協定に基づき、 これらの占領地のユダヤ人約11,000人を一斉に逮捕・移送しました。 彼らはドイツ支配下のポーランドにあるトレブリンカ絶滅収容所へ送られ、そのほとんどが帰らぬ人となりました。 生存者はごくわずかで、生存率は事実上0%に近いとされています。(前回記事:スコピエ ホロコースト記念センター) つまり、同じ時期にブルガリアの統治下にあったユダヤ人たちは、 その居住地の法的地位の違いによって、「生存」か「死」かというまったく異なる運命をたどることとなったのです! 他のバルカン半島諸国と比べると: 🇷🇴 ルーマニア:ホロコースト前に40万人以上のうち、25万人以上が殺害。(政府自身がポグロムや強制移送を主導したケースも) 🇭🇷 クロアチア独立国(ナチス傀儡国家):ファシスト政権「ウスタシャ」が強制収容や虐殺を主導し、3万人以上が命を落としました。 🇷🇸 セルビア:ドイツ軍占領下でユダヤ人のほとんどが殺害され、ベオグラードは「ユダヤ人のいない都市」とまで呼ばれるように。 🇬🇷 ギリシャ:ユダヤ人約77,000人のうち、約87%がホロコーストで犠牲に。特にテッサロニキでは壊滅的な打撃を受けました。 このように見ると、国家としてナチスの圧力を受けながらも、ブルガリアの対応は 大規模なユダヤ人の強制移送を阻止した、きわめて稀な例であることが分かります。 |

買物スポット

Serdica駅を改札前には小さな土産物屋が数軒並んでいます。

ブルガリア土産と言えば「バラ製品」やクケリグッズ、マルテニツァ(春の訪れを祝う飾り)、

工芸品、刺繍、イコン等が定番で、どのお店にも置いてありました。

店によって置いてある商品の種類や、同じものでも価格が若干違うので比べてみるのをお勧めします。

クレカ決済可でした。

バラ製品はスーパーで探してもあまりなくて、土産物専門店の方が種類もあっておススメです。

セントラル ハリ(セントラル・ソフィア・マーケットホール)/物価

ネオ・ルネサンスを基調に、ネオ・ビザンチンやネオ・バロックの要素を取り入れたデザインの屋内市場で

1911年に建造。正面ファサードにはソフィア市の紋章のレリーフがあり、

三面の文字盤を持つ小さな時計塔が建物の頂部に設置されています。

2000年の大改修を経て、セントラル・ソフィア・マーケットホールは再開業。

現在は、スーパーマーケット「カウフランド(Kaufland)」が主要テナントとして入居しており、

食品や日用品を取り扱っています。 HPに広告の掲載があるので物価を調べることができます(#^.^#)

2階には簡単なフードコートがあり、地下にはショップが入っていました。

大型スーパーなので滞在中の食料やお土産にするお菓子や食品などを探すには最適のスーパーです。

又、このお店ではヴィーガン食、ベジタリアン食も多数扱っていました。

*店内には小さなロッカー(無料)があります。手押しカゴに使用するコインがない時はカウンターで借りることができます。

★物価の目安 (1レバ 約82.7円で換算 2025年4月)

| 水1.5L 0.69レバ(57円) | ヨーグルト400g 1.07~2.99(88~247) | インスタントコーヒー瓶200g 10.99(909) | リンゴ 1㎏ 1.99(164) |

| 牛乳1L 2.49(205) | バター 200g 4.69(387) | ワイン1本 6.59~9.99(545~826) | ジャガイモ 1Kg 0.89 (73) |

| 卵 10個 3.99(330) | バケットバン 110g 0.25(20) | スライスチーズ140g 3.29(272) | 豚バラ肉 500g5.99(495) |

| パスタ1Kg 3.75 (310) | 板チョコ 80g 1.19(98) | ブルガリア産ビール500ml 0.99(82) | 鶏モモ肉 650g5.99(495) |

| コーラ1.5L 1.99 (164) | キットカット1本 0.99(81) | 鯛切り身 1Kg 29.99 (2480) | ヤギチーズ1Kg16.99 (1405) |

荷物預け ロッカールーム(Luggege Storage)

Serdica駅の土産物屋の一角にロッカールームを見つけました。

私は使用しなかったのですが、参考になさってください。Lock Stars Locers

24時間対応(6時から22時はドアオープン、

夜間立ち入り制限あり。22時から6時インターホンを押すとコールオペレーションで遠隔でドア解錠)。

日本語HPに手順、Q&A,詳しく書いてあります。

他にもグーグルマップで「Luggege Storage」で検索したら4か所出てきました。

今回の記事の動画

*次々回はギリシャ:テッサロニキに向かいます。バスステーションでの出来事等投稿予定です。