ギリシャ中部に位置する世界遺産「メテオラ」は、奇岩の上に建てられた修道院群が絶景を織りなす神秘の地。

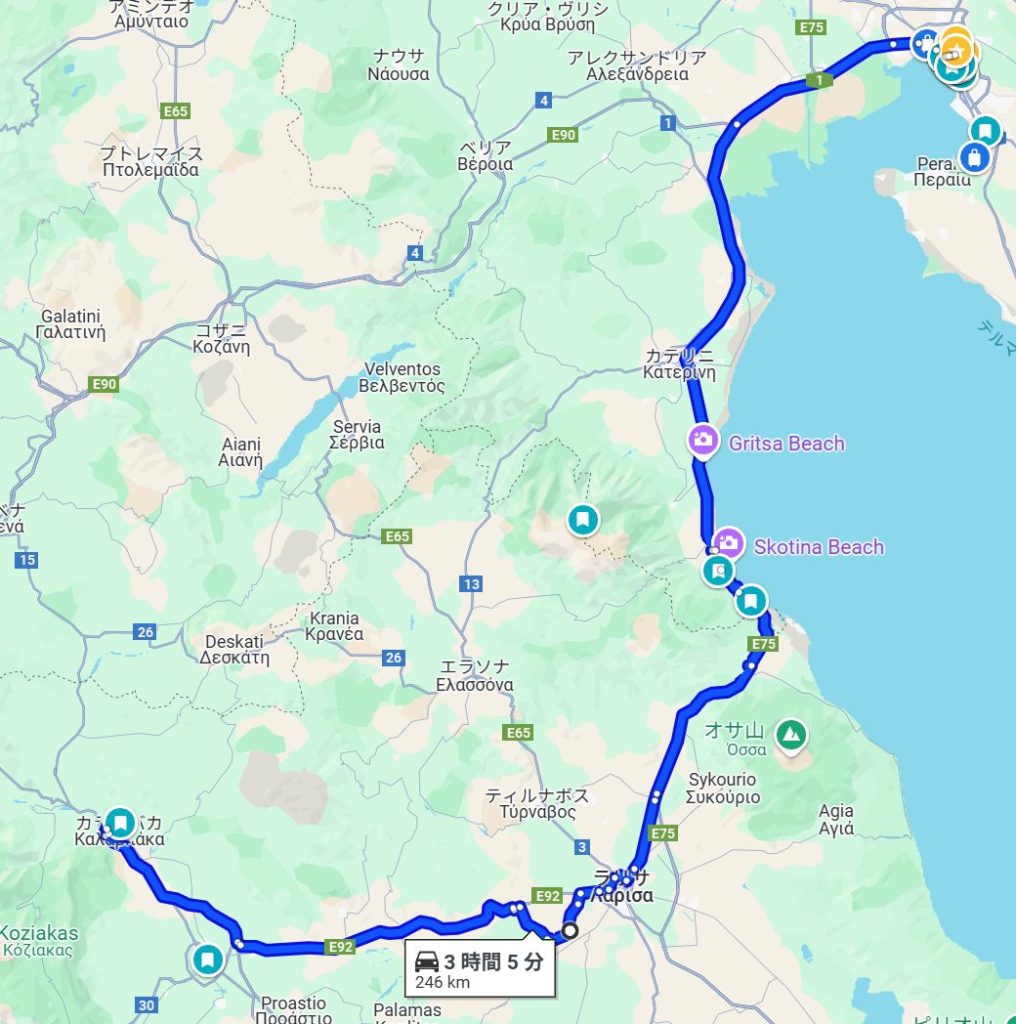

今回の旅では、テッサロニキから日帰りツアーを利用して、この天空の修道院群を実際に訪れてきました。

断崖絶壁にそびえる修道院の姿や、思わず息をのむ雄大な景観、そしてツアーの流れや注意点など、

これから訪れる方に役立つ情報を体験記として詳しくご紹介します。(2025年1月の情報)

世界遺産の地 メテオラ(Meteora)とは

メテオラはギリシャのテッサリア地方に位置しており、

地中海性気候と大陸性気候の中間的な特徴を持ちます。

地質的には奇岩群、歴史的には中世キリスト教世界の精神的避難所として重要な土地です。

現在も多くの巡礼者や観光客を引きつけており、ギリシャ旅行では外せないスポットです。

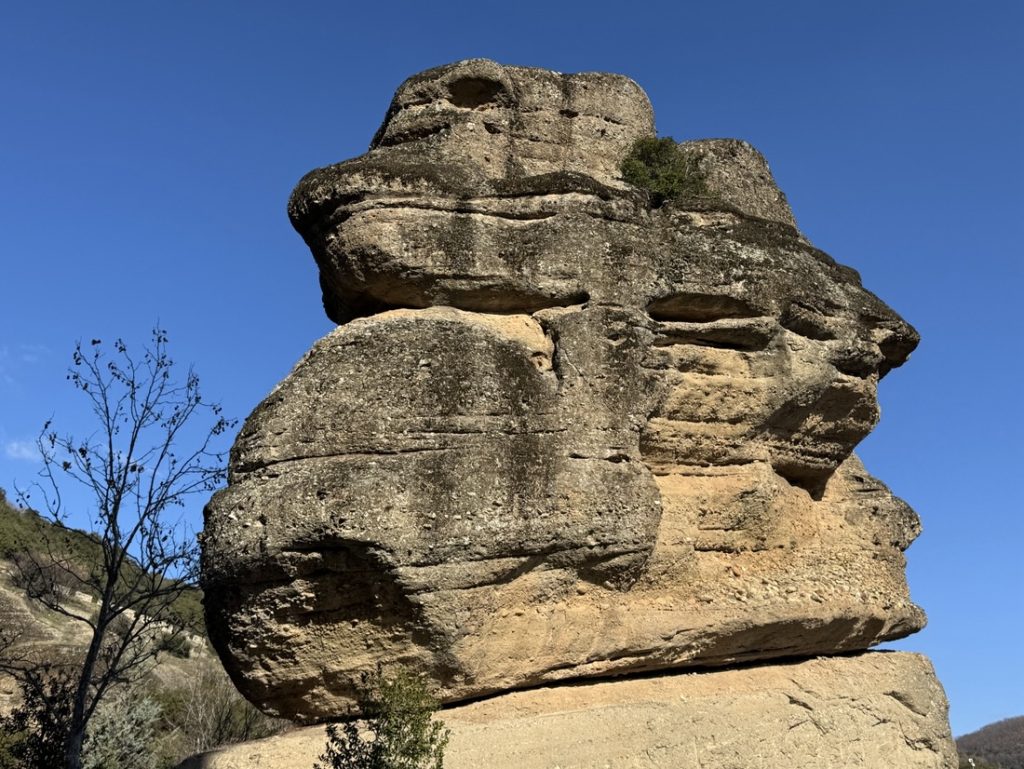

メテオラの最大の特徴は、高さ400mに達するものある巨大な奇岩群で、

その頂上に建てられた修道院群で知られています。

地質学的な起源

約6,000万年前、現在のメテオラ地域は海底にありましたが

プレートの動きと共に地殻が隆起し、堆積した砂岩や礫岩が地上に現れました。

長年にわたる風化・浸食・地震の影響で、現在のような柱状・塔状の奇岩群が形成されました。

年間の気候特性

夏(6〜8月):乾燥しており、日中は35℃近くになることも。日差しが強い。

冬(12〜2月):気温が下がり、雪が降ることもある。朝晩は氷点下になる日も。

春・秋(3〜5月・9〜11月):過ごしやすく、観光に最適。緑や紅葉が美しい。

観光ベストシーズンは4〜6月と9〜10月が気候的に最も快適で、修道院も比較的空いています。

修道生活の始まり(9〜10世紀頃)

最初の修道者たちは、隠遁生活を求めてこの奇岩地帯に住み始めました。

洞窟や岩の割れ目を住居とし、世俗から離れた生活を送りました。

修道院の建設(14〜16世紀)

14世紀に聖アタナシオス(Athanasius )が、最初の組織的修道院

「メガロ・メテオロン(大メテオロン修道院)」を創設。

この時代、オスマン帝国の侵攻を逃れた修道士たちが、次々と断崖上に修道院を建設。

最大で24の修道院が存在したとされます。

近代と保存活動

19世紀以降、多くの修道院が放棄されましたが、

現在は6つの修道院が現役で宗教活動を続けています(男子修道院4、女子修道院2)。

1988年にはユネスコ世界遺産(文化・自然複合遺産)に登録。

日帰りツアーの予約

viatorのツアーにネット予約しました。Get your guideでも同じツアーがありましたが

viatorでは以前利用したことのある人にはキャッシュバックがあり、

私はそれがあったのでこちらのサイトを利用しました。

テッサロニキ発、冬シーズンで催行は1日おき。内容は修道院2か所と絶景スポットを巡る旅。

費用は割引ありで8,722円(通常大体9000円~10000円の間)でした。

もちろんアテネ発やメテオラ発のツアーもあります。

往復の交通(片道3時間弱のバス)と英語ガイドのみの料金で、修道院の入場料(各5€)は含まず。

すぐに予約しても支払いは出発日の2,3日前に引落し。24時間前までならキャンセル無料も嬉しいです。

申込が終わるとすぐに確認メールが送られてきます。アプリで予約状況を管理できます。

*他のサイトではテッサロニキから鉄道でメテオラに行くコースもありました。79€(修道院入場料 5€x6か所)

テッサロニ駅を9時前発。12時頃カランバカ駅下車、迎えの車でメテオラへ。4時間かけて6つの修道院全て見学。

18時半頃カランバカ駅発の電車に乗車、22時半頃テッサロニキへ戻るというハードなコース。

ツアー当日の流れ

集合

催行会社はAmmon Expressで、8:00にヴェニゼロウス像の前に集合。

他の行先のツアーもここで待ち合わせていました。

集合場所近くに公共トイレはありません。心配な人は通りの向かいの

パン屋&イートイン:Melieの2階にトイレがあるのでそこで借りてもいいかも。

ガイドは若い女性で英語速度もちょうどよく、物知りでとても親切な人でした。

バスは少し遅れて到着。参加人数は11名。

中国人親子2名、韓国人家族3名、イスラエル人、チェコ人、ギリシャ人カップル、ドイツ人と私。

車中でガイドさんの話:テッサロニキのあるマケドニア地方について

ギリシャ北部マケドニア地方は、もともと農業が盛んな地域で、

特に小麦、トウモロコシ、オリーブ、果物(特にサクランボや桃)、ワインなどが生産されています。

産業面では、機械製造業、金属加工業、化学産業、食品加工業、観光業などが多くあります。

ギリシャ全体で太陽光発電の導入が急増していますが、

特に晴天が多いマケドニア地方でも太陽光発電の設置が増えてきています。

又、それだけでなくこの地方でも風力発電のプロジェクトが進行しており、

再生可能エネルギーへの移行が進められています。

ということでメテオラへの道中でも太陽光パネル等を見かけました。車窓からの風景はその国の一面を知ることができますね。

トイレ休憩所はオリンポス山の麓!

出発から1時間半、9:30にSkotinaでトイレ休憩(15分ほど)。

カフェテリアとミニマーケットがありました。

ガイドさんがしきりに残念がって話していたのですが、この休憩所はオリンポス山の麓にあり

晴れていたらオリンポス山の雄姿がはっきり見えるらしいです。

この日は曇っていて見ることができず残念でした(;_:)

後からわかったのは、日本人が外国人に”美しい富士山を是非眺めて帰ってほしい”

というくらいの想いで彼女は話してくれていたということです。(下段コラム参照)

その後バスは海沿いに走っていた進路を内陸方向に変え、どんどん進んでいきましたが

この辺りからずっと濃霧で周囲がはっきり見えませんでした。

ガイドさんが一所懸命に通過する町の解説をしてくれていたのですが

行きは見ること叶わず。帰りで見ることができました。

ラリサとトリカラという街です。

そして11:20(メテオラの麓の町)カランバカに到着。

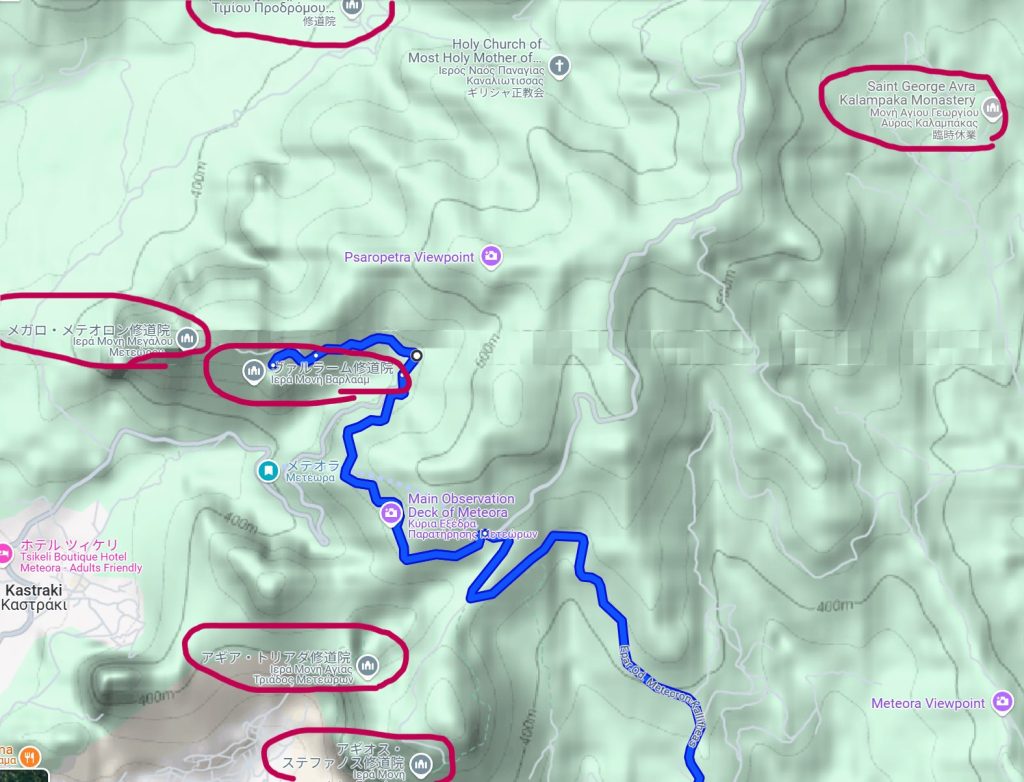

この日のタイムスケジュール

カランバカから10分ほどでメテオラの最初の修道院到着。(片道3時間)

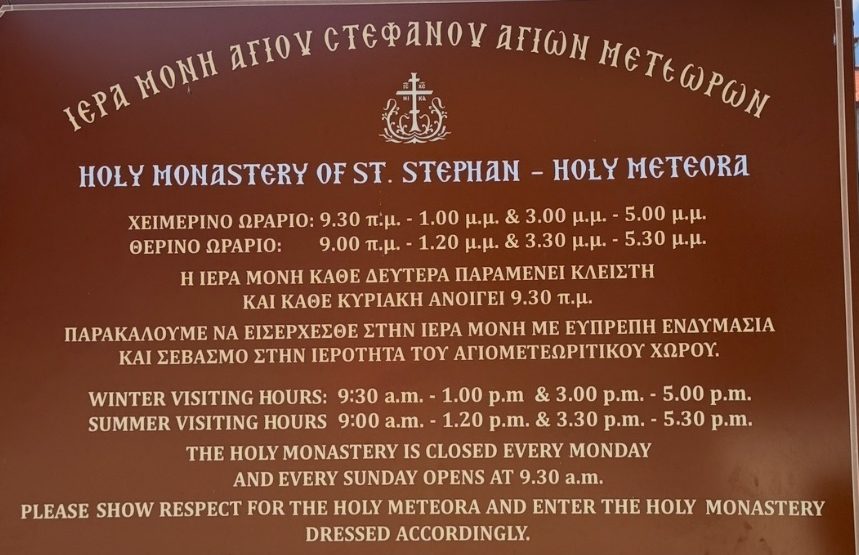

11:35~12:15 ステファン修道院見学。(40 分)

12:30~13:00 絶景スポット 写真撮影。(30分)

13:00~13:45 ヴァルラーム修道院見学。

14:05~15:15 カランバカの町でランチ

15:15~ 帰路(17:00途中同じ場所でトイレ休憩20分)

18:30 テッサロニキ着、解散。

*ガイド誘導は修道院入口まで。入場料は各人精算で院内は自由行動です。

ラリサ(Larissa)— 医学と学生文化の中心地

テッサリア地方の首都であり、ギリシャ第4の都市として知られています。

人口は約16万人で、農業と教育の中心地として栄えています。

ラリサには、1984年に設立されたテッサリア大学(University of Thessaly)の医学部

をはじめとする複数の学部があり、学生の街だそうです。

トリカラ(Trikala)— スマートシティと自然が融合する街

人口約8万人の中規模都市で、ギリシャ初のスマートシティ(無人バス実証実験等)として

注目を集めています。

テッサリア大学のキャンパスがあり、教育と研究の拠点となっています。

トリカラは、リテオス川沿いに広がる美しい歴史ある街並みと、サイクリングやボートが楽しめます。

また、地元の特産品であるフェタチーズなどの伝統的な味覚も楽しめます。

ギリシャ人とオリンポス山――神々が眠る聖なる山 By Giorgos Kollias – Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6783588 メテオラへ向かう車窓の向こうに、「遠くそびえるオリンポス山」が見えるはずでした(涙) ガイドさんが、繰り返すようにこの山の話をしていたのには理由があります。 オリンポス山(Mt. Olympus)は、ギリシャ最高峰であり、 標高2,917mのミティカスを擁する神話の聖地。 ギリシャ神話において、ここはオリンポス12柱の神々が住まう地とされ、 ゼウスやアテナなどの神々が、天と地のはざまで世界を見守っていたと伝えられています。 ★神々の山は、民族の誇りギリシャ人にとってオリンポス山は、単なる伝説の舞台ではありません。 それは民族としての原点であり、誇りであり、 「かつて神々がいた国」という自負を体現する山。 ガイドさんの語り口が熱を帯びていたのも当然で、 今もギリシャの学校教育や文化の中で特別な存在なのです。 ★ 神と自然、そして人とのつながりオリンポス山は国立公園として保護され、植物学・生態学的にも極めて豊か。 四季折々の山肌には、神々の気配を感じさせる様な霧、光、風が宿っているそうです。 そして何よりも、ギリシャ人にとってこの山は、自然と人間、神話と現実をつなぐ象徴。 今も「精神の拠り所」として語り継いでいます。 ★神々をたどる道:オリンポス山の登山文化日本の富士山が「山岳信仰」や「修行の場」として巡礼的な性格を持つのに対し、 オリンポス山には、形式的な巡礼や宗教行事は基本的にありません。 「かつてゼウスがこの頂から世界を見下ろしていた」と信じられた山。 登山者の多くはギリシャ人で、彼らはただの山登りではなく 「神々の住まう山の空気に触れたい」という想いや 「民族のアイデンティティに触れる行為」と考え登っています。 登山道には、ところどころにギリシャ正教の小さな十字架や祈祷所が設置され、 神々の伝説とキリスト教信仰が共存する不思議な聖域が広がっているそうです。 ★ 登山ルートと難易度 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mytikas_from_Skala.jpg 登山の拠点はリトホロン(Litochoro)という町で、 ここからオリンポス山の登山口(プリア・ストゥラ)までは車でアクセス可能。 有名なルート:

山頂付近はガレ場や急斜面も多く、軽装では危険。 山岳ガイド同行や装備の準備が推奨され、時に「簡単ではない山」とも評されます。 |

アギオス・ステファノス修道院

メテオラの修道院群の中で最もアクセスしやすい修道院。

現在は修道女(女性修道士)の修道院として運営されています。

20世紀に第二次世界大戦や地震で損傷を受けましたが、修道女たちによって丁寧に再建されました。

修道院の起源は12世紀にさかのぼり、

14世紀中頃に主教会(カソリコン)は建てられ、聖ステファノスに捧げられています。

その後16世紀中頃に再建されました。フレスコ画は17世紀のものです。

(内部の撮影は禁止。ですがフレスコ画を見たい人はこちらのサイトで見ることができます。)

15世紀に聖ハラランボスの頭蓋骨が寄進され、守護聖人として崇拝されるようになりました。

19世紀以降は学校・孤児院などを設立し社会貢献していましたが

ギリシャ・トルコ戦争、ドイツ占領期などに被害を受けました。

1961年の女子修道院化後、修道女たちが再建と保存活動を行い

現在は純粋な修道生活を保ちつつ、教育や文化にも貢献しています。

近年新たな礼拝堂が完成し、旧食堂にある小さな博物館では、

装飾写本、金と銀の十字架、祭具などが展示されています。

★聖ハラランボスとは?

2世紀後半の小アジア(現トルコ西部)出身の司祭で

約202年ローマ皇帝によりキリスト教徒であることで拷問と斬首刑にされた人。(約89歳で殉教)

拷問を受けた際、彼は毅然と信仰を貫き、その姿に多くの異教徒が感化されて

キリスト教に改宗したと伝えられています。

さらに彼に触れた兵士たちが病から癒されたという奇跡も語られています。

聖ハラランボスの頭蓋骨(聖遺物)は、病気の癒しや災害の防止に効果があると信じられており、

ギリシャ国内の多くの修道院や教会で大切に保管・崇拝されています。

ステファノス修道院ではこの聖遺物が重要な信仰対象となっており、

多くの巡礼者が奇跡を願って訪れます。

通常、聖遺物は祭壇近くに設置された銀製または金銀装飾の聖遺物箱(リカリオ)に収められています。

修道女たちやガイドが特別に案内しない限り、聖所の奥や聖遺物の展示室は一般の巡礼者には非公開。

(訪問時、教会の聖障奥は修復中でした)

美しく整備された庭園と展望台からは、カランバカの町やテッサリア平原の絶景が広がります。

修道女の生活

1990年代以降、一部の修道院は修道女の修道院として再建されました。

男性修道士と基本的に生活のリズムや信仰の形は同じで、

女性たちも刺繍・手芸・農作業などを通して自給自足を行います。

博物館の入口に小さな売店があり、お守りや本、ハガキが修道女によって販売されていました。

★服装に関して

テッサロニキでは街中の教会にも気軽に入れましたが、

メテオラの修道院では入館には服装に関する規則があり、女性はスカートを推奨されます。

パンツスタイルの女性に腰布の着用が求められました。私はコートの長さが膝丈くらいあったので大丈夫でしたが、

短いジャケットの人は入口で腰布を借りて巻いていました。

修道院は今も修道士たちが暮らす現役の聖地であり、訪問者もその静謐な空気に敬意を払う必要があります。

が、履き替えるのではなく、パンツの上から布を巻くだけの対応に正直「これで意味があるのかな?」と、

疑問に感じたのを覚えています。

ギリシャ正教では女性服装について「スカート着用、頭にスカーフ」が求められる場面があります。

特に修道院のような聖域では、「慎み」や「敬意」の象徴として古くから守られている伝統だそうです。

体のラインを隠すことや、男女の服装を明確に分けることが、その背景にあるようです。

男性にはこのような制限がほとんどないことを思うと、「女性だけがなぜ?」と一瞬思ってしまいます。

興味深いのは、同じキリスト教でも、カトリックではこうした服装の厳格な規則は基本的にありません。

肩や膝を隠す程度のマナーを守れば、パンツスタイルでも問題なく入れました。

キリスト信仰の形は共通していても、伝統や文化の違いがこうした形で表れるのはとても印象的で、

宗教的な場に足を踏み入れるときは、その場の「ルール」に敬意を払うことの大切さとともに、

自分の価値観との対話も必要になると感じました。

外国人が日本の神社仏閣を訪れた時にルールを尊重して欲しいと願うのと同じですね。

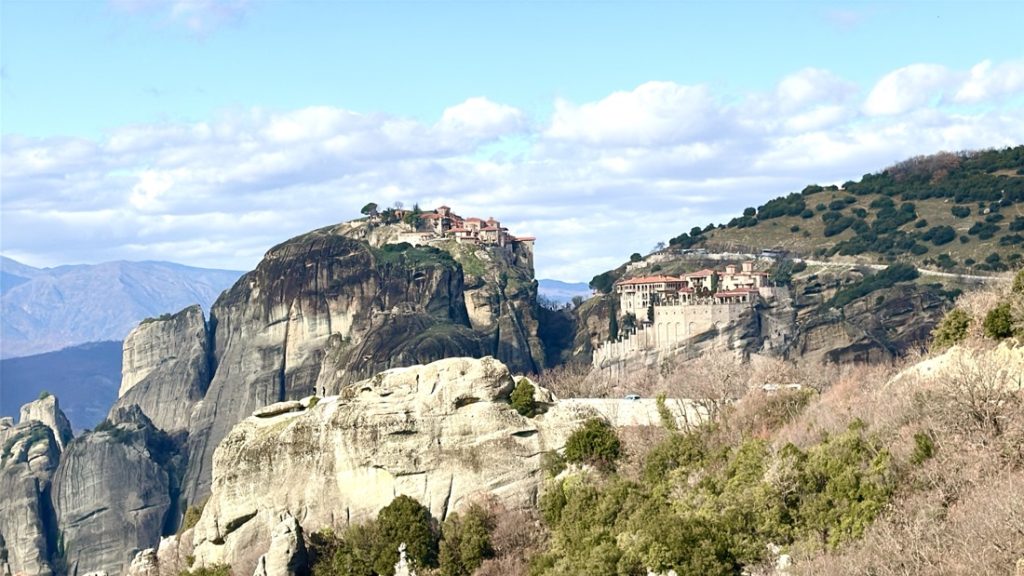

絶景ポイント

絶景ポイントでは奇岩に登ったり、断崖絶壁に建つ修道院を遠くから眺めて

この自然と人間が起こした奇跡のコラボ風景を堪能できます!

参加者同士写真を撮り合ったり、ガイドさんも気前よく撮影をしてくれました。

ヴァルラーム修道院 (Varlaam Monastery)

ヴァルラーム修道院はメテオラで2番目に大きい修道院。

現在も男子修道士によって運営されています。

建設当初から信仰・建築・芸術の三位一体が高く評価されており、多くの観光客が訪れる人気修道院です。

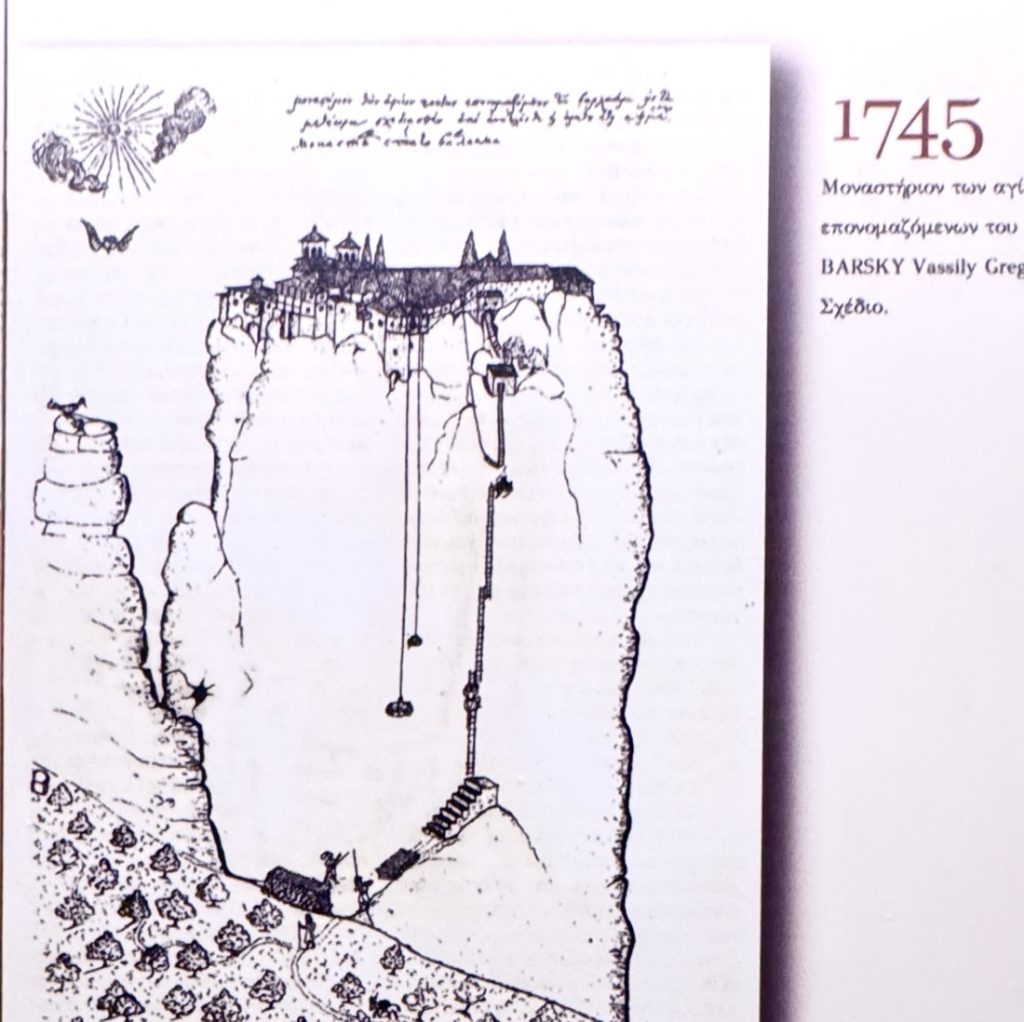

その歴史は初期は14世紀、隠者ヴァルラームが最初に岩上に住み、礼拝堂を築いたことに始まります。

その後荒廃しましたが、1517年頃、兄弟修道士ネクタリオスとテオファニスによって再建。

20年以上の歳月をかけて建築材料を引き上げ、大修道院を完成させました。

本堂(カソリコン)は全能者キリストに捧げられた聖堂で、16世紀のフレスコ画が圧巻。

(とても小さい教会内部は撮影禁止、様子を見たい人はこちらのサイトがおススメです。)

博物館も併設され、聖具、写本、宗教画などの貴重なコレクションが展示されています。

昔は滑車式の網かごでのみアクセスでしたが、現在は階段が整備されています。

命がけの信仰:滑車と網かごでつながる空の修道院かつてメテオラの修道院は、地上から完全に隔絶された空中の要塞でした。 人々が想像するような階段や橋などは存在せず、修道士たちが唯一外界と接する手段は、 岩壁の上から吊り下げられた網状のかごとロープでした。 このかごに人や物資を乗せ、滑車と手動の巻き上げ機を使って、断崖絶壁を上下していたのです。 網かごに乗るという行為は、まさに神への信頼の試練。

下から見上げれば、数十メートルの高さをロープ一本に命を預けて揺られる恐怖。 風が吹けばかごが激しく揺れ、時にはロープがきしみ、岩肌にぶつかることもあったと言います。 ある旅行者が修道士に「ロープはどれくらいの頻度で交換するのか」と尋ねたところ、 修道士は静かにこう答えたそうです。「神が示した時だ」と。 それはつまり、ロープが切れるときが交換のタイミング―― つまり運命そのものであり、神の意志に全てを委ねるという修道士たちの生き方を象徴しています。 20世紀に入ってから、ようやく階段や橋が整備され、観光客も訪れやすくなりましたが、 当時の修道士たちの命がけの生活と、断崖の孤独の中で神と向き合う姿は、 今もメテオラの歴史に深く刻まれています。 修道士の生活修道士の一日は祈り(祈祷)と黙想で始まり、終わります。 深夜・早朝・昼・夕刻など一日に数回、共同礼拝があり 特に重視されるのは「ヘシュカスム(静寂の神秘主義)」と呼ばれる、 沈黙と内省による神との一体化の修行。 修道士は財産を持たず、家庭も持ちません(清貧・純潔・服従の誓い)。 外界と極力接触を避け、孤独と自己鍛錬を重視します。 食事も質素で、動物性食品を断つ「斎(さい)」の日が多く、伝統的な菜食が中心。 祈り以外の時間は修道院の維持作業に従事していて 畑仕事、菜園の管理、修道院の修繕・清掃、イコン(聖像)や写本の制作、 そして観光客の対応(現代では一部の修道士が担当)だそうです。 修道院は現在では観光名所にもなっていますが、 修道士の生活空間は非公開エリアとして守られています。 亡くなった修道士はどうなるの?修道院には「納骨堂」と呼ばれる場所があり、頭蓋骨が沢山並んでいます。写真 正教会では火葬は一般的に認められておらず、亡くなった信徒は土葬されます。 修道院は断崖絶壁の上に築かれており、埋葬する土地が非常に限られています。 一度土葬した後、一定期間が経つと遺体を掘り起こして、 頭蓋骨や骨だけを保管し、墓地スペースを再利用するそうです。 掘り起こしは不敬な扱いではなく、むしろ「神に仕えた者たちの遺骨を大切に保管する」 という敬意に満ちた行為とされます。 限られた土地とこの教義の組み合わせから、再埋葬・納骨堂の文化が発達しました。 |

ステファン修道院と同じく、観光客は露出の少ない服装、静粛な態度が求められます。

入館には服装に関する規則があり、女性はスカートでなければチケット売り場横で布の貸し出しがあります。

トイレは修道院入口(階段を登る前)横にコイン式の清潔なトイレがあります。

大きめのショップがあり、ギリシャ正教に関する本、小物、ポストカード等が販売されています。

クレジットカードも使えるみたいですが、通信状況が良くないので接続が悪く、

私の前のお客さんは精算に時間がかかっていました。(現金がおすすめ)

メガロ・メテオロン修道院(Great Meteoron Monastery)

今回のツアーには含まれていませんでしたが、個人で行く人にお勧めなのが大メテオロン修道院。

メテオラにある6つの現存する修道院の中で最も大きく、最も古い修道院です。

14世紀中頃、アトシオス・メテオリテスという修道士によって創建されました。

標高613mの巨岩上に建ち、まさに「空中の修道院」という言葉にふさわしい位置にあります。

修道院内部には、美しく保存されたビザンティン様式のフレスコ画や博物館があり、

修道士の生活道具や聖遺物、古文書などが展示されています。

ホームページの画像が素晴らしく、例え訪問しなくても参考になるサイトです。

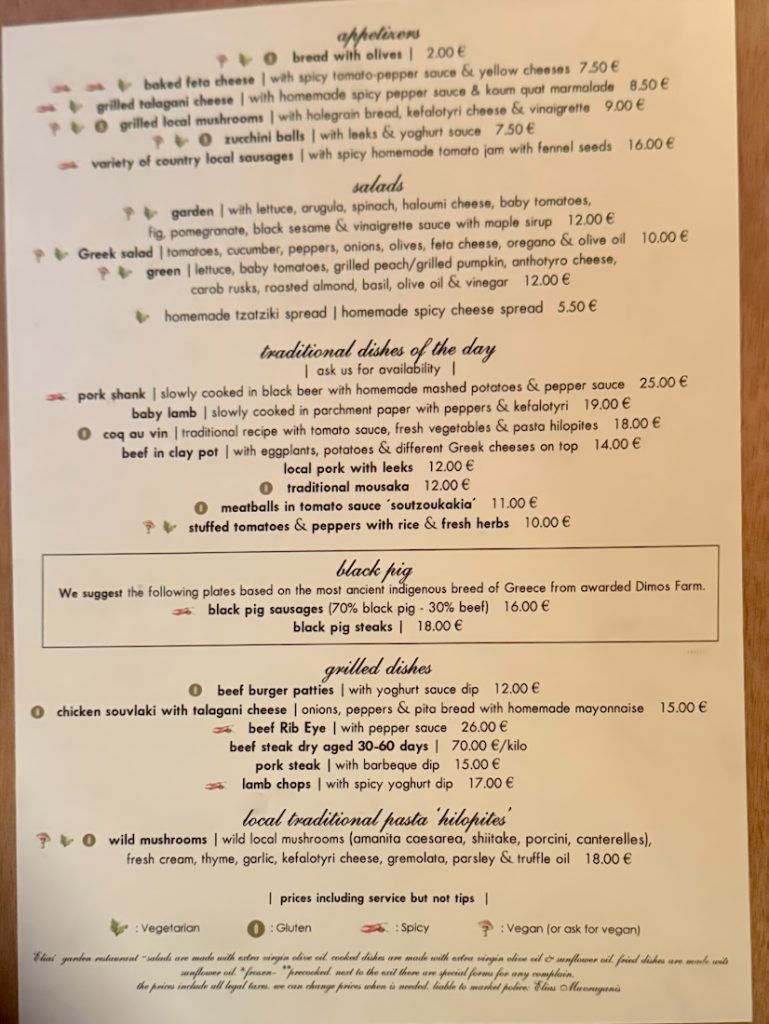

カランバカでランチ:Elias Garden

修道院見学後、カランバカの町まで降りてガイドさん案内の地元レストランに行きました。

(参加したくない人はバス車内で待機も可能)

団体観光客がいてバタバタしていてたからか、「本日のおすすめ」は頼めないメニューもありましたが

味は本格的で美味しく、ボリュームもたっぷり!

お肉を頼んだ人は男性でも食べきれないくらい、

サラダだけの人もそれだけでお腹いっぱいになるくらいの量でした。

私はパン(2€)とローカルポーク&リーク(12€)、ドリンクを注文しました。多すぎて食べきれず・・

店の雰囲気は伝統的、スタッフの人も感じよかったです。

全ての人にデザートとしてアイスクリームがふるまわれていました。クレカ決済可。

一人旅ではめったにレストランに入ることがないので、こういう機会に多くの人と一緒に食事して

各々の伝統料理をシェアして食べることができて良かったです!

ツアーの感想

ツアーを利用するメリットとして

アクセスに労力を使わず時間を効率よく使える、ということがあります。

若い時のように時間に余裕があって臨機応変旅程を変更できる場合は自力で行くのも魅力的なのですが

時間が限られていると時間短縮、体力温存は欠かせません。

そしてもう一つ、私がツアーで重視しているのはガイド。

当たり外れがあるのですが、沢山情報を持っていて経験豊富な良いガイドさんに出会うと

目的地以外の話、例えばその国の産業や経済、政治の話、食文化、地元民の本音が聞けるので

これがすごく重要になってきます。(*’▽’)

その点で今回のガイドさんは素晴らしかったです!

英語は堪能で、車内でも沢山ギリシャの話をしてくれましたしツアー以外の観光情報もくれました。

私個人の質問にもちゃんと調べてきちんと対応してくださいました。

ガイドさんは毎日同じルートを案内しているので退屈になることもあるでしょう。

が、それを感じさせないところもよかったです。

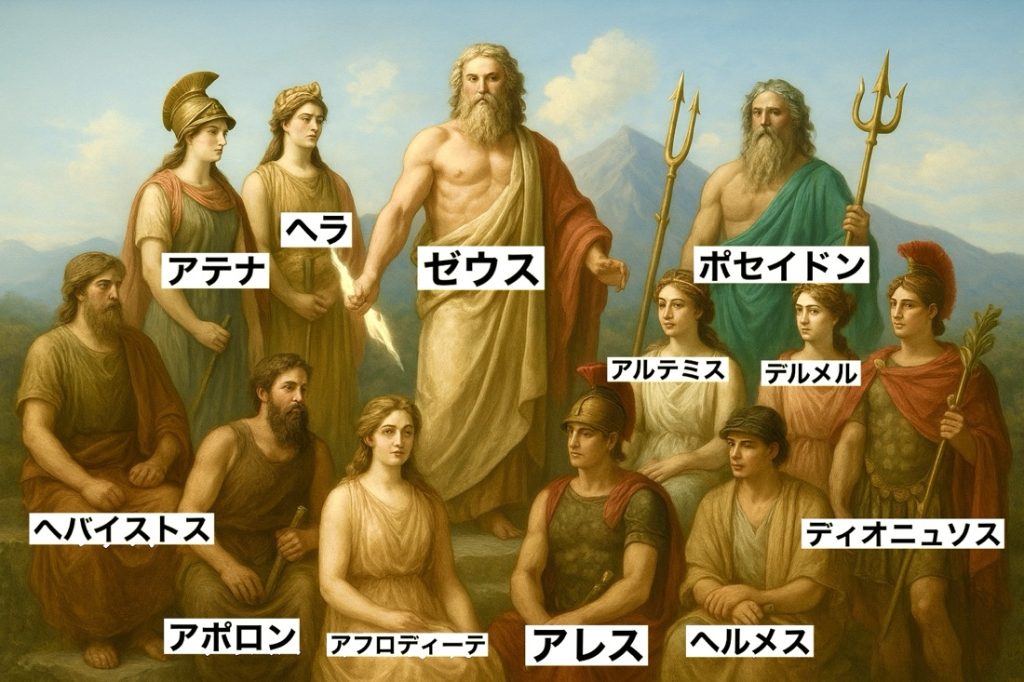

おまけ:オリンポス神12柱

ギリシャを観光するのに知っておきたいのはギリシャ神話。

ギリシア神話とは、古代ギリシアより語り伝えられる伝承文化です。

多くの神々が登場し、神々が人間のように愛憎劇を繰り広げる物語となっています。

古代ギリシア市民の教養で、現代においては世界的に広く知られています。

現代でもギリシャ人にとって教養の物語であり、歴史教科の一つになっています。

今回オリンポス山がでてきたのでそれに関わる神様を紹介。12柱のうち12番目の神様には

ヘスティアを入れるのが通常ですが、ディオニュソスを入れる場合もあるとのこと。

これは、12神に入れないことを嘆く甥ディオニュソスを哀れんで、

ヘスティアがその座を譲ったためとされます。

ゼウス | (ジュピター) | 男神 | 神々の王、オリュンポスの主神。雷神、天空神。 多数の神・半神・英雄の父祖。 |

ヘラ | (ジュノー) | 女神 | ゼウスの姉であり妻、神々の女王。 婚姻の神で、女性の守護神。嫉妬深い。 |

アテナ/アテネ | (ミネルヴァ) | 女神 | 知恵・工芸・戦略の神。ゼウスとメ―ティーの娘。 戦争の知略を司る。都市の守護神。 |

アポロン | (アポロ) | 男神 | 予言・芸術・音楽・医療の神。ゼウスとレート―の息子。 アルテミスの兄弟。 |

アフロディーテ | (ヴィーナス) | 女神 | 愛と美の神。ゼウス養女。エロースの母とされる。 |

アレス | (マーズ) | 男神 | 軍神。戦争の災厄を司る。ゼウスとヘラの息子。 ギリシア神話では知に劣り、人間にも敗れる。 |

アルテミス | (ダイアナ) | 女神 | 狩猟・森林・純潔の神。処女神、豊穣の神。 ゼウスとレート―の娘。アルテミスの兄弟。 |

デメテル | (セレス) | 女神 | 農耕・大地の神。ゼウスの姉。 |

ヘパイストス /ヘファイストス | (バルカン) | 男神 | 火山・炎・鍛冶の神。ゼウスとへラの第一子。 奇形児だった為、ヘラに・から海に投下される。 |

ヘルメス | (マーキュリー) | 男神 | 伝令神。ゼウスの末子(マイアとの子)。 旅人たちの守護神。 |

ポセイドン | (ネプチューン) | 男神 | 海洋の王。ゼウスの兄。海・泉・地震・馬・塩の神。 |

ヘスティア | (ヴェスタ) | 女神 | かまどの神。家庭生活の守護神。名は「炉」を意味する。ゼウスの姉。 |

ディオニュソス | (バッカス) | 男神 | 豊穣・葡萄酒・酩酊の神。母は人間。 |

*注)系譜にはいろんな説があるので必ずしも↑の表が正しいとは限りません。

今回の記事に関する動画

海外で使えるeSIMサービスの Airaloはこちら からどうぞ。Airaloはこちら