世界遺産の街 ベラトとは

ベラトは、アルバニア中南部に位置する歴史ある都市で、「千の窓を持つ町」として知られています。

オスマン帝国時代の美しい家々が丘の斜面に並び、独特の景観を作り出しています。

市内には13世紀のベラト城や、古い正教会・モスクが点在し、多文化的な歴史を感じられる場所です。

2008年には、同じく歴史的なギロカストラとともにユネスコ世界遺産に登録。

ベラトへのアクセス

1)バス(最も一般的な方法)

- 所要時間:約2~3時間

- 料金:片道約500~700レク(約800~1100円/約5~7ユーロ)

- 発着場所:ティラナの南&北バスターミナルから出発

- 運行頻度:30~1時間ごとに運行(朝6時頃~夕方)車両はミニバン

バスは最も手軽で安価な移動手段で、多くの観光客や地元の人々が利用しています。

ですが、日帰りで行くにはデメリットがあります。

●市中心部からターミナルまで距離があり、しかも市バスで初めて行くには容易ではない。

(ティラナの市バスルートはグーグルマップ等の情報通りでないことが多い為迷子になる危険性あり)

●ベラト発の最終バスが夕方なのでベラトでゆっくりするにはティラナを早朝に出発する必要がある。

例えば南バスターミナルを8時に出発して現地着は10時すぎ。

ベラトバス停から旧市街や城まで徒歩30分として10時半から15時までの約5時間の滞在時間。

山上の城の博物館や教会を見学し、旧市街で食事&散策したり、買い物していると急ぎ足になるかも。

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2)現地ツアー利用

私は今回Get your guideツアーを利用しました。時間に余裕がなく、日帰りしか無理だったからです。

年末大晦日、ツアーは催行されていないので30日を予約。5775円でした。

(ベラト城入場料込み。4時間前まで無料キャンセル可)

バスは大型バスで満席でした。市中心部の7か所かある集合場所にガイドが迎えに来てくれます。

ツアーのメリットは

1)慣れない行き帰りの長距離バスと市バスの移動に労力を割かなくて済んだ。(時間の短縮)

2)バスが大型で快適、トイレ休憩もあった。

3)ガイドがいることによって車内でアルバニアについての生の情報を得られたし

現地でも建物や歴史の解説があったので個人で行くより深く理解して観光ができた。

4)ガイドさんがスマホ撮影に慣れている。気前よく撮影してくれ、いい写真を残せた。

(自撮り棒では取れない写真)

デメリットは

1)朝の渋滞と参加者の遅刻で集合場所の迎えも遅れ、全体の出発時間が遅れた。(30分遅れ)

2)行く途中で湖に立ち寄ったのですが、特に見るほどのこともなくて45分も必要ないと感じた。

ツアー行程

集合場所:ニューバザール、法務省、カフェフローラ、キシャカトライケゼムラ、台湾センター、ピラミッド、スターマシスタジアム

私の集合場所はカフェフローラでしたが、最後から2番目だったのでバスの席はほぼ満席で選べませんでした。

★10時頃 市内を出発→11:00 Belshi湖でStop。

カフェにしかトイレがないので各々近隣のカフェでお茶する。(45分間)

★12:40ベラト城到着 英語ガイド付き城内散策(90分)

年末年始で多くの教会やイコン(オヌフリ)博物館(別料金)は閉館。

*イコン博物館の内部をネットから3Dで見学できます。オヌフリ図像博物館バーチャルツアー

★14:30 旧市街到着。各自昼食、自由行動(90分)

★16:10 集合、ティラナへ

★18:30 ティラナ到着、渋滞だったので皆ニューバザールで下車、解散

ベラト城 見どころ

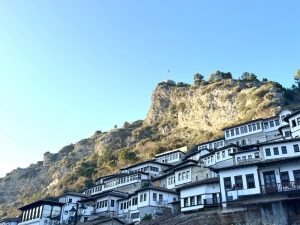

起源は古代に遡り、13世紀に現在の形に整えられました。

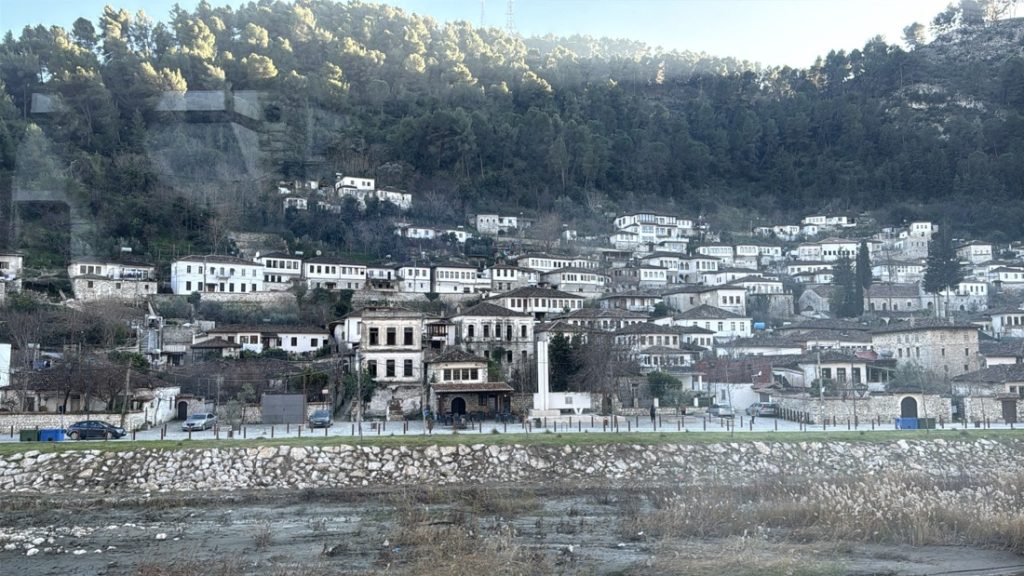

丘の上に築かれたこの城からは、町やオスム川を一望でき、戦略的にも重要な拠点でした。

城内には今も人々が暮らしており、石造りの家々や正教会、博物館などが点在しています。

(かつては35の教会があったそうですが今は幾つかが残るのみ)

旧市街はオスマン帝国の面影が色濃く残っていますが。

こちら城塞の中に残る建物にはビザンチン様式の教会が多く残っています。

今回年末で1か所の教会しか見学できませんでしたが

建造当時の古い壁画を見ることができました。

社会主義時代の宗教弾圧でも破壊されてなくてよかったと思いました。

そして城塞の中には教会の他、モスク遺跡や貯水槽跡も残っています。

●白いモスク(Xhamia e Bardhë)

17世紀に建設され、城内のイスラム教徒のための主要な礼拝所でした。

現在は遺跡として一部の壁や基礎が残るのみですが、かつては城内住民の宗教生活の中心でした。

●赤いモスク(Xhamia e Kuqe)

城内で最も古いモスクの一つ。15世紀、オスマン帝国がベラトを支配し始めた時期に建設されました。

名前の由来は使用された赤みがかったレンガや石の色。

ミナレット(尖塔)の一部が現在も残っており、オスマン帝国初期の建築様式を知る貴重な遺跡。

●貯水槽

ベラト城内には、水の確保のためにいくつかの貯水施設(貯水槽・井戸)が設けられていました。

その中でも特に有名なのが、中世に建設された大規模な深さ5mの貯水槽。

この貯水槽は、主に13世紀のビザンツ帝国(東ローマ帝国)時代に建設されたと考えられており、

当時の住民が長期間籠城できるように設計されました。

その後、オスマン帝国時代にも改修され、継続的に使用されていました。

施設は、雨水を貯めたり地下水を汲み上げたりする仕組みを持ち、城内住民の生活を支えでした。

こんな山の上に大掛かりな貯水施設が存在しているとは驚きですね!

そしてこの城塞からの360度の眺めはどこも素晴らしかったです。

ベラト場内 観光順路

入口を入ったら直進して左回りがおススメです。

まず要塞からシュピラグ山の景色を望んで

それからローマ皇帝コンスタンティヌスの巨大な像や教会を見学、

オヌフリ図像博物館(イコン美術館)を回ってから聖三位一体教会に行き、

白のモスク、赤のモスク遺跡、貯水槽を通過して展望台に向かいます。

(ここからオスム川、ベラトの街が一望できる)

展望台から戻ると聖ジョルジュ教会(宗教弾圧で破壊、改造された教会跡)を見て、

トモリ山の絶景を写真に収め住宅街をまっすぐ進んで入口に戻ります。

あるサイトによると南入口から入ると合法で無料だそうです。

*オスム川の伝説:昔トモリとシュピラグという巨人の兄弟がいたが二人は美女のオスムを巡って戦うことになった。

トモリは剣で切りつけ、シュピラグは大砲を放った。最後は共倒れとなり死んでしまった。オシムは嘆き悲しみ

その涙が川となったと言われている。(ガイドさんの話より)

トモリ山の絶景

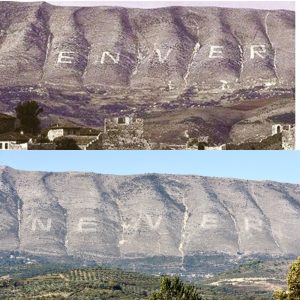

アルバニア 宗教弾圧の歴史エンベル・ホジャ(Enver Hoxha)は、 1944年から1985年にかけてアルバニアを統治した共産主義指導者。 彼の政権下では世界でも類を見ないほどの徹底的な宗教弾圧が行われました。 ホジャはソ連型の共産主義を導入した後、1967年にアルバニアを「世界初の無神国家」と宣言。 彼は宗教を国家の完全な支配を実現するために根絶しようとしました。 モスク、教会、修道院、礼拝所などは次々と破壊され、 学校、倉庫、映画館などに転用されました。  ベラト城内に残る破壊された教会。もともと1階部分はオーソドックスの教会で2階に共産党員用のレストランが増築された。今は使用されていないが負の遺産として残されている。 イスラム教、カトリック、正教会の聖職者たちは逮捕・投獄・処刑され、多くが拷問を受け、 カトリック教会は特に厳しく弾圧され、聖職者はスパイの容疑で処刑されることもありました。 宗教的な名前の改名が強制され、イスラム的・キリスト教的な名前は禁止。 宗教学校はすべて閉鎖され、子どもたちは無神論教育を受けるようになりました。 「宗教を信じる者は国家の敵」とされ、告発が奨励。 *アルバニアの秘密警察「シグリミ(Sigurimi)」(国民を徹底的に監視し、恐怖政治を支える重要な機関)もこれに関わる。 1985年、ホジャの死後も宗教は禁止され続けましたが、 1990年に共産政権が崩壊すると、宗教の自由が回復。 現在のアルバニアでは、イスラム教・カトリック・正教が共存し、宗教の復興が進んでいます。 ガイドさんの教えてくれたエピソードでは、 1968年ホジャはベラト城から見えるシュピラグ山に自分の名前「ENVER」の文字を刻ませました。 (600人動員15日の期限付きでの強制作業) しかし2012年、 そこは「ENVER]ではなく、もう2度とこんな時代は来ないように(Never again)という意味の 「NEVER]に変更されたそうです!

|

旧市街

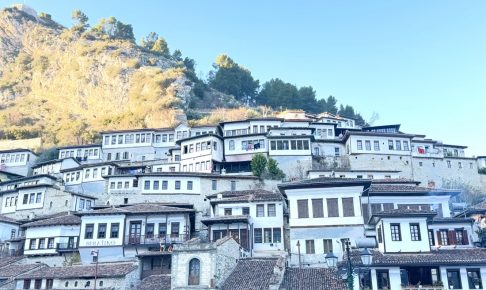

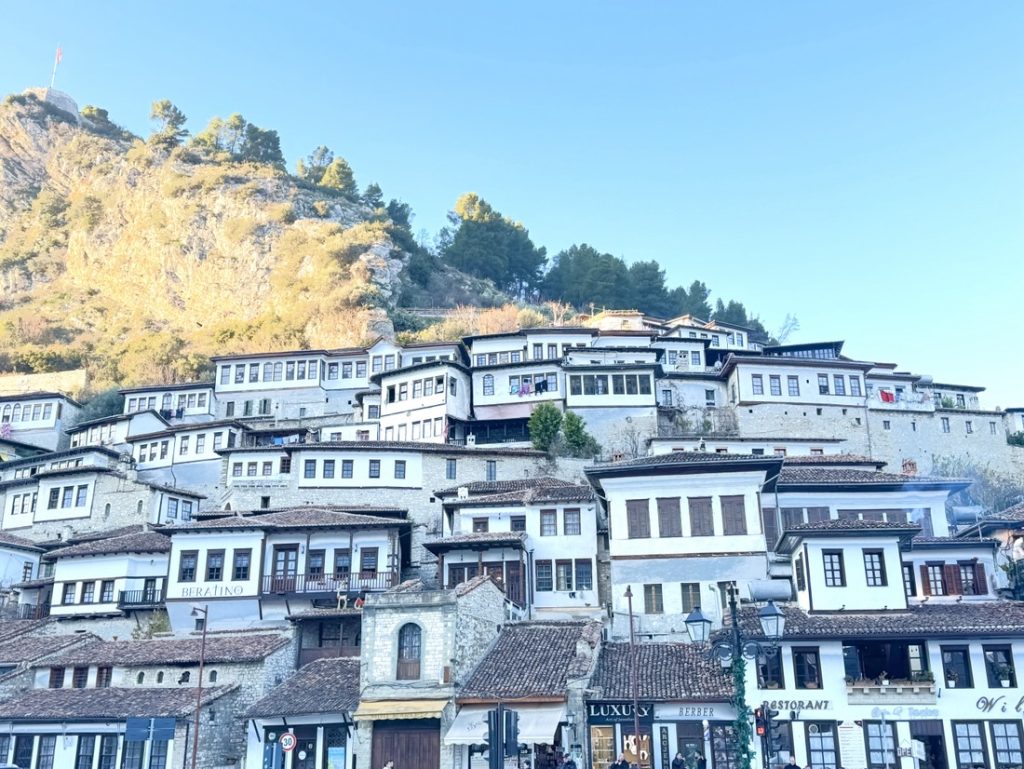

ベラトの特徴的な建築スタイルは、

ゴリツァ地区(オスム川の西岸)とマンガレム地区(東岸)に特によく見られます。

これらの家々は、白壁に大きな窓を持ち、斜面に沿って重なるように配置されているため、

遠くから見ると窓が一面に広がるように見えるのが特徴です。

この景観はベラトの長い歴史と文化を反映しており、2008年にはユネスコ世界遺産にも登録されました。

マンガレム地区にはモスクやローマ時代の遺跡があり、土産物屋、ホテル、レストランが営業しています。

ガイドさんに伝統料理を食べられるレストランを紹介してもらい茄子の料理を頂きました。

スープともども丁寧に作ってあって美味しかったです。

スタッフさんは愛想が良くて、無料でデザートを勧めてくれましたが

集合時間があるので長居できず・・散策にでないといけないのが残念でした。

*このレストランはモスクの裏側にあり地下はレセプションを通過せずに直接行ける清潔なトイレがありますした。

近隣のレストランはどこでも伝統料理を食べさせてくれるみたいです。

「千の窓」と石畳の風景

ガイドさん曰く「千の窓」は正確な数ではなく、美しい景観を表す比喩だそうで

現在の建築様式(白壁+木枠窓)は18~19世紀のオスマン帝国時代に確立したとのこと。

それ以前の町はローマやビザンツ時代の影響を受けていました。

そしてベラトの石畳の道は、雨水を適切に流す構造になっているため、

地盤の安定に役立っているとも考えられています。

しかしアルバニアは地震が比較的多い地域であり、

ベラトも過去に幾度となく地震の被害を受けてきました。

(2019年にマグニチュード6.4の大地震が発生し、全国的に大きな被害あり)

地震による被害を受けながらも修復され、現在に至っています。

新市街

地図の赤ポイントが観光案内所です。

目貫通り(Rruga Antipatrea)、旧市街からその通りを南に行くと新市街。

地図のカフェShtepia e Kafes Gimiというあたりの通りには

新しいカフェやレストラン、土産物屋が並んでいました。

伝統料理にこだわらないならこの通りで食事することもあり。

動画

アルバニア 現在の問題

個人でのバス旅、車窓の眺めから多少の気づきはあっても深い問題まで知ることは難しいです。

例えばベラトまで行く道のりで、ゴミのポイ捨てがとても気になりました。

原発炉があったり、古い電波塔を見ると安全性はどうなのかなと思ったり

田舎の巨大な廃屋は共産主義時代の強制収容所跡かな?なんて想像しました。

バスの車内でガイドさんがアルバニアの歴史を語っていた時

ある場所で窓の外を見るように言われました。あったのは古びた石油掘削機。

アルバニアにはヨーロッパ最大の陸上油田(パトス・マリンザ油田)があるそうです。

場所はベラトから北西に30~40kmの地点。

ホッジャの時代、まだ中国と仲が良かった時に石油の開発は始まったそうです。

そんな油田地帯に近いからか、道中の田舎で掘削機を見ることができました。

アゼルバイジャンで見たもう使われなくなった掘削機と似ていて驚きました。

パトス・マリンザ油田は

カナダのバンカーズ・ペトロリアム(Bankers Petroleum)が採掘を行ってきましたが、

2016年に中国のGeo-Jade Petroleumが買収したそうです。

とにかく外資なので産出した石油は輸出優先で、国内では産油国なのに石油は安くないと

ガイドさんは嘆いていました。

そしてそれだけではありませんでした。調べてみると

住民の健康被害や環境汚染の問題が報告されており、

特に地下水汚染や大気汚染が深刻な問題となっているそうです。

この地域では、油漏れや地下水の汚染が発生し、農作物や家畜への悪影響が報告されています。

これらの問題は、地域の生態系や住民の生活に深刻な影響を及ぼしています。

具体的には

ジャレス村:閉鎖された油井の近くに住む住民が気管支炎を患っており、

過去1年間で13人が癌で死亡。地元NGOが原因解明を保健相に要請していますが、回答は得られていない。

- ベリン村:油田の中心に位置し、住民が肺や肝臓の疾患を抱え、医療費が家計を圧迫。

フィエル市のロマ人地区:近隣の製油所からの汚染により、多くの住民に健康被害の兆候が見られる。

水道水は飲用に適さないとされていますが、経済的理由から使用せざるを得ない状況。

現在山に文字はなし。

現在山に文字はなし。