コソボは歴史的に多民族が共存してきましたが、1990年代のユーゴスラビア紛争の中で

セルビアとアルバニア系住民の対立が激化し、1999年にNATOが介入。

その後、国連の暫定統治を経て、セルビアからの独立を2008年に宣言しました。

ただし、セルビアをはじめとする一部の国はこれを認めていません。

近年の情報では、コソボ全体の人口の約92%がアルバニア人、約4%がセルビア人とされています。

コソボ第2の都市プリズレンも同様の傾向があると推測されますが、具体的な割合は明確ではありません。

そんなプリズレンを訪れました。(気温はティラナより低く、寒かったです。)

プリズレンとは

歴史的には多様な民族が共存し、オスマン帝国時代の影響を色濃く残す町並みが特徴です。

市内には数多くのモスクやセルビア正教の教会が点在し、

コソボ唯一の世界遺産である「リェヴィシャの生神女教会」もこの地にあります。

また、1878年にはアルバニア人主体の政治団体「プリズレン連盟」がこの地で結成され、

アルバニア人の文化的中心地としての役割も果たしてきました。

バスチケットを手配する

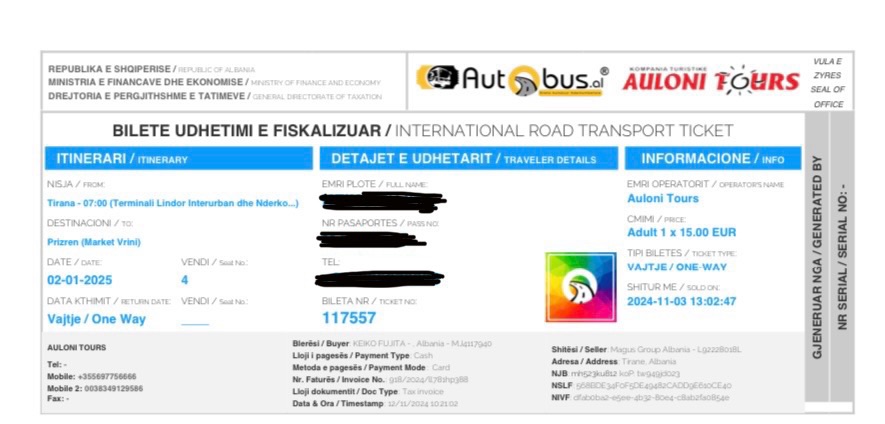

アルバニア発の長距離バスはFLIX BUS,Get by busではなくAuto busというサイトで予約しました。

主にアルバニア国内とギリシャ、トルコ、イタリア、ブルガリア、マケドニア方面を

扱っているみたいです。

★往路の予約(見本は2025年4月ですが、私が行った1月2日と便は変わりないようです)

7時発→プリズレン9時45分着のAULONI社の便を選びました。

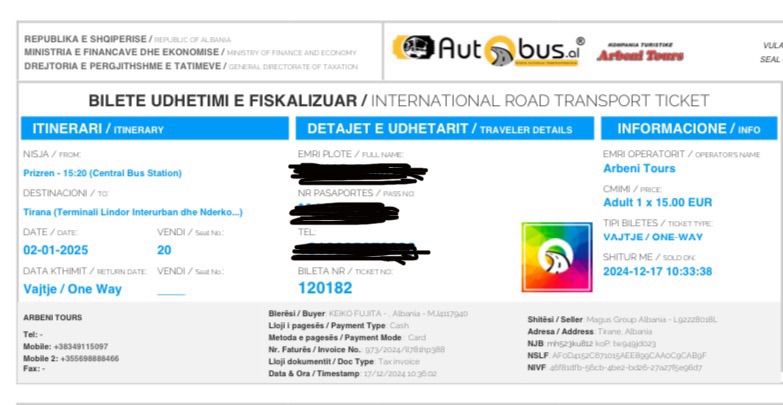

★復路の予約

帰りはプリズレンのセントラルバスステーション発があったので15時20分発Arbeni社を選びました。

日本語の画面が出るので操作は簡単です。座席の指定ができ、

その後氏名、パスポート番号、日本の電話番号を入力。

カード支払いを済ませると、受付完了メールが送信され、そこにチケットのリンク先が記載されています。

リンク先に飛ぶと以下の様なチケットが表示されるので印刷しておきます。

領収書もリンク先からダウンロードできます。

往路のチケット予約の際、1回目にカード決済で画面がフリーズしてそこで中断しました。

でも後日カード会社の明細で決済が完了しているとわかりその旨をサイトの会社にメールしたら

すぐに確認してチケットのリンク先を送ってくれました。

アルバニアの会社って大丈夫?と疑っていたにも関わらず迅速な対応だったので

信頼できる会社だと安心していたのですが……

現地ではハプニングが!

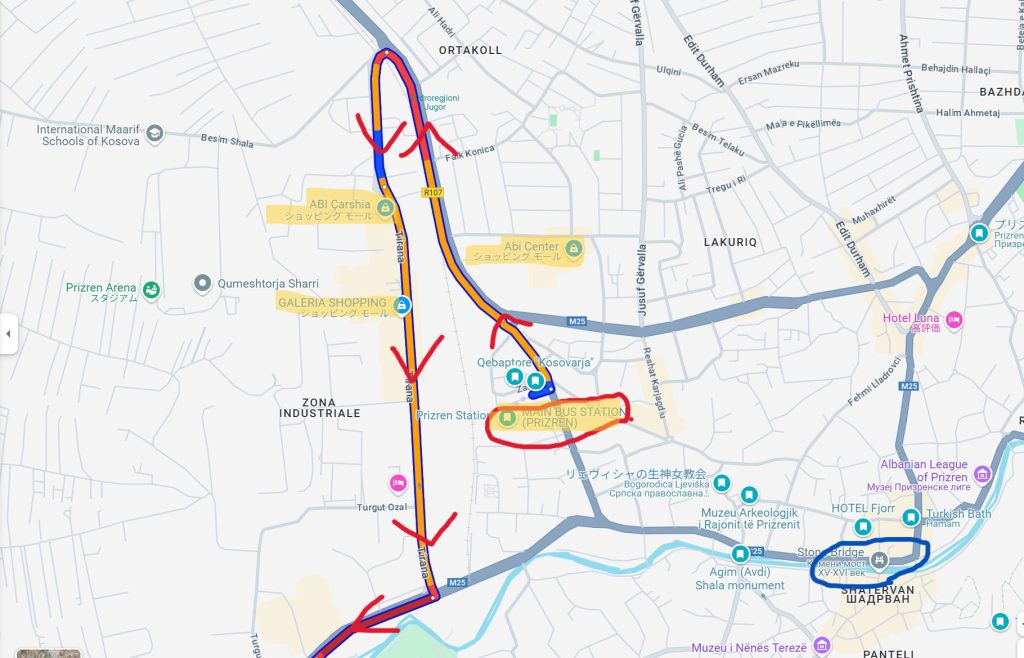

その理由にあげられるのがティラナープリズレンを結ぶバスはプリズレン市内には入らず

郊外の高速インターと降りた「ヴリニ市場」というところで停車。

そこからタクシーかバスで市内に行かないといけない、という面倒なことになっているからです。

市内バスステーションまで車で13分(約7キロ)、市中心地まで車で11~13分(約6キロ)で

歩くには遠く、市バスのようなものはありません。

市中心部から 国際線(Lindor)東バスターミナルへのアクセス

スカンデルべグ広場を南に歩いていくとTEGショッピングセンターへ行くバス乗り場があります。

Toptaniショッピングモールの先にあります。詳しくは動画をご覧ください。

バスは8番。TEGは終点なので降りるタイミングは心配しなくてOKです。

運賃は40レクで乗車したら車掌さんが回収に来ます。どんなに混んでいても!!

バスは大きいのでスーツケースを持って乗車できますが混んでいると大変でした”(-“”-)”。

所要時間は・・途中でガソリン給油に立ち寄った時間も含めて約35分。

手持ちの現金が少なくてタクシーは避けましたが、アルバニアは安いと聞くのでタクシーの選択もありかも。

終点(TEG)で下車したら向かって左の方へ。まっすぐ、まっすぐ突き当りまで行くと

長距離(国際線)Lindorバスターミナルです。とても簡単!

⇚8番が停まるバス 停の場所

長距離バスターミナルには複数の旅行会社(欧州、ギリシャ方面)

複数のカフェ、レストラン、コンビニ(大小)、トイレ(無料)があり

設備は整っていて使いやすいです。

カフェではテイクアウトもできました。(ターミナルの様子詳細は動画もご覧ください)

年末年始は休業や時短営業をしていたので要注意。

東バスターミナルから出発

7:00発のバス。30分前にはバスが待機していました。

改札などなく、案内所もないので自分でバスを探します。

このターミナルには「総合チケット売り場」というものが存在しません。

旅行会社が並んでいて、そのオフィスでチケットを購入し、乗車するみたいでした。

バスの車内は広めで快適。運転手さんは珍しく若いお兄さん。

ヴリニ市場からどうやってプリズレン市内に行くのか?タクシーはあるのか?と

翻訳アプリを使い質問したら「友達が知ってるから現地でその友達に言ってあげる」と

イマイチわからない答えが返ってきました。(あとでこの意味がわかりました)

::::::::::::::::::::::::::::::::

プリズレンまでのルート。185km、約3時間。山岳地帯の美しい風景を見ることができます。

定時に出発、乗客は数名。

すぐに高速に乗って快調に走りだしました。

が、走り出して数十分で高速を降り、

ガソリンスタンドに停車。なんで????

そこにはAULONIツアーズのミニバスが停まっていて

沢山の乗客、学生さんたちがこのバスを待っていました。

多分どこかからミニバスでシャトルされてきたようです。

空いていたバスの車内はあっという間に満席。

アプリで場所を確認すると、北&南バスターミナルの近くでした。

私の予想ですが、東バスターミナルはできてまだ1年くらい。

それまで国際線のバスは全て北&南バスターミナル発着でした。

渋滞を避けて大型バスはもう市内に入らないのだと思います。

でも市民の中にはこちらのターミナルが慣れているとか、便利だとかがあって

今も古いターミナル近くで、かつ高速道路にも近い場所に停車するのでは?と考えます。

北&南バスターミナルで人を拾ってシャトルバスでガソリンスタンドまで

という流れ何でしょう。たぶん・・

ガソリンスタンドを出発し、またしばらくして今度は高速の途中で路肩に停車しました(笑)

なんと後ろから追いかけてきた自家用車がバスの前に回り込み、

そこからサラリーマン風のおじさんが出てきてバスに乗り込みました!

そんなことしてええの????( ゚Д゚) いろいろ驚かされます。

そしてまた高速に乗って、しばらくしてどこかの町で停車。

なんの荷物も持たない若者が乗り込んできて

運転手さんの隣で仲良く談笑を始め、バスはそのまま発車!

この若者はAULONIバスのスタッフで車掌さんでした!(*’▽’)

予約している人以外は全員まだ運賃を支払っていなかったらしく

この車掌さんが運賃を回収し、領収書を発行し、各人の国籍情報等を一覧表に記入していきました。

私の印刷したチケットもここで回収されました。

一覧表は国境を超える時に提出される紙です。

::::::::::::::::::::::::::::::::

出発から2時間、9時頃に国境の手前(宿泊施設のある前)で約10分間

トイレ(無料)休憩がありました。カフェやマーケットもあります。

このバスは首都プリシュティナまで行くバス、

プリズレン(ヴリニ市場)で休憩時間を取らないのでその代わりにここで休憩していたのだと思います。

国境越え

国境の手前から天候が急変。快晴だったのに霧が立ち込めてきました。

9時半、国境のゲートで乗客は下車する必要はなく

車掌さんが顧客リストを持って出入国審査室に届出をするだけでOKでした。

審査場はアルバニア出国、コソボ入国というように分かれていなかった感じ。

パスポートの回収もなかったように記憶しています。ですから記念の入国スタンプもなくて残念”(-“”-)”

15分くらいで手続きは終了しました。

*両国間の国境地域では、過去に武器、麻薬、タバコなどの密輸活動が報告されてきました。

これらの違法活動は、1990年代のコソボ紛争中およびその後に特に注目され、コソボ解放軍(KLA)との関連性が指摘されていました。

しかし、近年では、アルバニアとコソボの両政府が密輸対策を強化し、国際社会の支援を受けて法執行機関の能力向上に

(表向きは?)努めているそうです。

プリズレン ヴリニセンターからセントラルバスステーションへ

9時50分、ヴリニ市場に到着。タクシーを拾う心配をしていましたがそれは無用でした。

AULONIツアーのシャトルバスが待機していて

下車した乗客5.6人を市内バスターミナルまで送ってくれました。(無料)

午前中所要時間約15分。

(但し復路は大渋滞で市内バスターミナル=メインバスステーションから

ヴリニ市場まで45分かかりました!)この件に関しては下段で書きますね。

プリズレン観光 スポット

2025年1月2日現在 観光スポットとして有名なTurkish Bath(ハマム)は改装中で臨時休業、

生神女教会横の考古学博物館、プリズレン・アルバニア連盟博物館は年始の為休館でした。

案内が書いてなかったのでいつから営業するのかは不明。

以下実際に訪れた場所のご紹介。

リェヴィシャの生神女教会

外観は修復が済んでいるようでした。

モスク(スィナン・パシャ・ジャーミア)

1615年にオスマン帝国の高官であったスィナン・パシャの命により建設。

精巧なイスラム書道や壁画があり、特に天井の装飾が美しいことで知られています、と

情報があって行ってみると、本当に素敵な装飾でした!

色合い、花柄が好みです♡

スーパー/土産物屋

旅行者向けのお土産物屋は旧市街で何軒か見かけましたが年始で休業中でした。

立ち寄ったスーパーでは全ての食品に原産国の国旗が表示されてあったので

コソボ産のお土産を見つけるのが簡単でした。

よく見かけた国旗はイタリア、スイス、ブルガリア、トルコ、ベトナム。

水、飲料はアルバニア産が多く、500mlで0.3€(約50円)でした。

ショッピングモールなら大型スーパーがあり食品以外のお土産もあるかと思います。

物価ですがファーストフード店でセットメニュー5.5€、カフェでコーヒーは1€、近隣諸国より若干安めな印象。

私が立ち寄った市内バスターミナルすぐのスーパー。

大型スーパーがあるモール

ネット環境(SIM)

コソボに対応しているSIMやe-SIMは少ないと思います。

今回バルカン半島を旅するのにairaloを利用しましたが、そのヨーロッパプランでもコソボは含まれておらず、

コソボ単体1GB 7日間 6.5USドル(約980円)を購入しました。

地図はオフラインでも使えるようにグーグルのオフラインマップをダウンロードしておきました。

プリズレンに到着し、旧市街で接続を試みましたが、ダメでした。

e-SIM設定はアクティブでKosnetの文字は出てるのに「インターネットに接続されていません」の表示ばかり。

首都プリシュティナはわかりませんが、airaloはプリズレンは使えませんでした。

長期滞在者で必要な人はKosnetで1か月19€のコースがあるみたいです。

緊急時の為にと思って1GBだけ購入したのですが、実際ネットに繋がっていなくてもさほど困ることもなく

カフェのWi-Fiで大丈夫でした。

帰国後にairaloにチャットで連絡したらAirmoney「ごめんなさいギフト]$8.38分で対応してくれました。

*コソボ以外のairaloヨーロッパプランでは各国で問題なく使用できました。おススメです。

決済時に紹介コードを入力すると3ドル割引が適用されます!「KEIKO8595]

帰途の便でハプニング

そもそも記載の出発場所が違っていた

帰りのバスが15時20分:セントラルバスステーション発とあったので

30分前にターミナルに着き、プラットフォームの確認をしようとしましたが、

チケット売り場の窓口は無人。しかも掲示の行先は全て国内のもの。

20以上あるプラットフォームのどこにバスが入ってくるか不明なので

その辺の人に聞いたらターミナル内のカフェに連れていってくれました。

オーナーさん曰く「ティラナ行きのバスはここには来ないよ!」とのこと。

でもチケットに記載されていると言うと、「ネットで予約したんだね。いつもこうなんだ。」と困った感じ。

息子さんが目の前に止まっているミニバスを指して「これに乗ってヴリニに行けばいい」、と教えてくれました。

でもそのバスには行先も書いてないし、いつ出発するかも書いていません。(この段階で半信半疑)

乗るべきバスの出発時刻が迫っていています。

一旦ステーションを出て大通りにそれらしきバスが来ていないか確認しましたが

全くその気配なし。なんと言っても大渋滞でタクシーを拾って

ヴリニに向かっても絶対乗り遅れること間違いなし!

どうせ乗り遅れるならと、言われたミニバスに乗り込みました。

運転手さんも裏道や近道、ロータリーもぐいぐい割り込んで早く行こうとしてくれましたが

なかなか進みません。ヴリニに行くには↑の図のように道を迂回する必要があるのと

広くない通り沿いには沢山の大型店舗、ショッピングモールがあって

年始も重なり家族連れの自家用車が出たり入ったりで大混乱!

行きは15分で来た道、帰りは45分かかりました。

奇跡的に間に合う

予約したチケットは捨てる覚悟で次の18時のバスに乗れたらいいか、と思っていました。

しかし、16時にヴリニに到着した時、運転手さんは私の顔を見て「ほら、あそこ!」

と言ってくれた、その先には…なんと乗るべきバスが停まっているではありませんか!!

一体どういうシステムなのか、予約していたからなのか

Arbeni社のバスは待っていてくれました。大渋滞で遅れてくることもわかっていたみたいな感じ。

車掌さんにチケットを見せると「早く乗って!」と促されました。

プリシュティナから来た人はここでトイレ休憩をしていたみたいです。

とにかく「よかったぁ」と安堵しました。

ミニバスの運転手さんはわたしから料金を取ることもなく

さっさと次の目的地に去っていきました。

あのミニバスがArbeni社と提携しているシャトルバスのようには見えませんでした。

私以外は地元民で、あの時下車したのは私だけ。

地元民ならこのバスに乗ってヴリニに行けば

ティラナ行きの長距離バスに乗り継げると知っているのかもしれませんが

外国人にはそんな事情はわかりません。

ですから、私と同じルートを旅する人は最初からヴリニ市場発と指定のバスを選んで

余裕をもってタクシーで先に行って現場で待っている方が確実だと思います。

(タクシーはぼったくりに注意。セントラルステーションでヴリニ行の値段を聞いてみたら10€と言われました。先に値段交渉してから!)

その後はスムーズに

高速に乗りすぐに国境を越えました。帰りもバスの中で待機してるだけでよかったです。

満席でもなく、珍しく充電できる新しいバスで快適に過ごせました。

窓の景色も夕焼けが美しかったです。

行きのバス会社と異なるからかわかりませんがティラナに近づくと2か所で停車しました。

1つ目はティラナ国際空港前。

2つ目は北&南バスターミナル近く、高速道路の路肩!

車内から見ているとまるで高速道路の真ん中で降ろされたかのように見えてびっくり!

真っ暗だったので地元の勝手知ったる人と一緒でないと大変危険だな、と思いました。

例えば宿の場所がこちらのターミナルが近い人にはここで下車が便利かもしれませんが

交通安全には気をつけて欲しいです。(写真は夜と昼の様子)

終点、東バスターミナルには18時半に到着しました。

いろいろドキドキしましたが無事に戻ってこれてホッとしました。

バスの乗り方、ターミナルの様子の動画

プリズレンへ その他アクセス

プリズレンに行くには北マケドニアのスコピエからバスで行く方法もあります。

直通のバスは1日に1本、日帰りは難しく、このルートを使うには1泊する必要があります。

ただ、プリズレンと首都プリシュティナ間はバスの本数が多い上に

セントラルバスターミナルも利用できるから便利。

スコピエからの直行バスでなくても、まずはスコピエからプリシュティナに行って

そこで乗り換えしてプリズレンに行くということもありです。

コソボ紛争、国際的介入の問題点と行ってみての感想

国旗のデザインは公式には国際公募の形を取ったが、実際にはアメリカやEUなどの介入国が強く関与し、アルバニア統一を示唆するデザインを避けるよう誘導した。 そのため、「コソボの人々が主体的に決めた」というより、「介入した国々によって決められた」と言える側面が強い。

行く前にコソボ紛争時の悲惨な話ばかり読んでいたので、この国に対して複雑な思いがありました。

1日行っただけで何がわかるのか、と思いますが

実際行ってみるとコソボの歴史問題の片鱗さえ感じることはなかったです。

コソボ紛争の背景コソボは、かつてセルビア王国の領土であり、セルビア正教会の総本山がある地域。 (→これがモンテネグロとは異なってセルビアがコソボを手放したくない大きな理由。) 旧ユーゴスラビア時代には7つの共和国(コソボは自治州)に分かれており、その中でも最も貧しい地域の一つでしたが ユーゴスラビアに属していたことで、アルバニアほど極端な貧困には陥らずに済んでいました。 しかし、ユーゴスラビアの崩壊が進む中で状況は悪化。 1980年にチトーが死去し、その後スロボダン・ミロシェビッチがセルビアの指導者となると、 コソボでは少数派であるセルビア人の権力が強まります。 ミロシェビッチ政権は、アルバニア系住民を公的機関から大量解雇するという政策を実施し、 これによりアルバニア系住民の不満が急速に高まりました。 それだけでなく、セルビア当局によるアルバニア系住民への迫害や暴力も激化し、民族間の対立が深まっていきました。 1999年、NATOはセルビアによるコソボでの弾圧を理由に軍事介入を行い、空爆を実施。 その結果、セルビア軍は撤退し、コソボは事実上セルビアの統治から離れます。

2008年にはコソボが一方的に独立を宣言しましたが、NATO主導の介入後の政治的な移行は混乱を極めました。 国際社会は穏健派のリーダーを新政権に据えることなく、コソボ解放軍(KLA)出身の指導者を権力の座につけました。 (このKLAは、紛争終結後に正式に解散。後にテロ組織とみなされる武装勢力とのつながりを指摘されることも。) その結果、今度はセルビア人が報復の対象となります。 (旧UÇK(KLA)の元メンバーを含む武装勢力や民族主義者による犯行) コソボに残ったセルビア人は、迫害、誘拐、暴行、殺人、さらには違法な臓器売買の被害を受け、 多くのセルビア人が難民としてコソボを離れざるを得ませんでした。 現在もコソボの民族対立は完全には解決されておらず、セルビア系住民が多数占める北部の地域ではまだ緊張が続いいます。 |

こんな歴史の流れを知っていたのでまだ街中で民族対立があるのでは、

国中にまだ軍関係者がうろうろしているのでは?と思っていました。

しかし、実際プリズレンを訪れてみる平和な雰囲気で、25年前に紛争があったとは思えない感じでした。

困って助けを求めると外国人の私に対して親切に対応してくれたし、

ランチの時も大家族が入ってきたので席を譲るとお礼を言ってくれたし、

私のテーブルの余った椅子を使いたい時はちゃんと「すみません、使ってもいいですか?」

なんて声もかけてくれて礼儀正しい人たちだと感じました。

街並みもゴミが散らかってるとかなく、サラエボのように戦争の傷跡があちこちに残っているわけでもなく

オスマン時代の雰囲気が残る田舎の町でした。

リェヴィシャの生神女教会の内部は被害の跡がありましたが、外観は修復されていたし、

他の正教会の教会も残っていたので、セルビア人もわずかながらも暮らしているということがわかりました。

コソボ問題を悪化させたのは欧米諸国コソボ独立に関しては、アメリカの戦略的な思惑が見え隠れします。 アメリカはバルカン半島に軍事拠点を確保するため、国際世論を操作し(セルビアを一方的に悪者とする形でプロパガンダを展開)、 セルビア側にとって受け入れがたい条件を含む合意案を提示しました。 セルビアがこれを拒否すると、NATOによる軍事介入が実施されました。(爆撃では核のゴミ、劣化ウラン弾も使用) 結果として、アメリカはコソボ南部にあるボンドスティール基地(Camp Bondsteel)を設置し、バルカン地域での軍事的影響力を強化しました。 また、アメリカは普段はイスラム過激派を批判しているにもかかわらず、 イスラム過激派との関係が疑われるコソボ解放軍(UÇK/KLA)出身の指導者を新政権のトップに据えるという ダブルスタンダードを示しました。 旧UÇK指導者の中には欧米の情報機関からもテロリストとの関係を指摘されていた者もいましたが、独立後のコソボ政治の中心に据えられました。 現在、コソボでは「アメリカのおかげで独立を果たした」という認識が強く、親米派が多い傾向があります。 しかし、この独立が本当にコソボの未来にとって最善の選択だったのかは疑問が残ります。 コソボの国際的な承認は依然として分裂しており、セルビアとの対立も続いています。 一方、セルビア国内では、ミロシェビッチ政権の政策を全面的に擁護する意見は少なくなっています。 多くのセルビア人は「ミロシェビッチは過ちを犯したが、それを裁くのは国際法廷(ハーグの旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷)ではなく、 自国民であるべきだった」と考えており、国際的な介入のあり方に対して批判的な見方があります。 バルカン半島の風習や問題を直接過激に表現しないが優れた作品を数々世にだしている映画監督エミール・クストリッツァ氏が コソボ独立反対の活動をしている時、なぜ?と思いましたが彼が問題視しているのは当事者=民族対立というよりも この様なアメリカの汚いやり方に関して抗議していると知って納得!と思いました。 |

そしてたった1日でもプリズレンの問題を知ることができたのは、交通インフラの問題!

(アルバニアも似た問題があるのですが、)来る途中の高速道路はEUやIMFの援助があって立派な設備でした。

それに比べてプレズレン市内の道は狭くてガタガタ。電柱も木製で傾いている……

外資の大型ショッピングセンターが沢山あり、比較的綺麗な車や高級車が出入りしている車社会なのに

交通インフラが遅れてる感じ。(市内に公共交通機関がなく、自家用車、タクシー、個人経営のミニバスが移動手段。)

マンションや店の建設ラッシュがあり発展してるように見えるが、本当にこの国は貧しいのか?

コソボの一人当たりGDPは5,943米ドルで、これは西バルカン地域内でも比較的低い水準だそうで

西ヨーロッパ諸国と比較すると、コソボの経済規模や一人当たりGDPは大きく下回っているとか。

例えば、ドイツやフランスなどの主要西欧諸国の一人当たりGDPはコソボの約8倍以上。

設備投資の遅れが課題だけでなく法的制度の安定性や汚職対策も重要な課題だそうです。

ボスニア紛争、コソボ紛争、バルカン半島を知ると世界が見える

バルカン半島問題への関心と世界情勢との関連

私がバルカン半島の問題に興味を持ったのは、地政学的・宗教民族学的な視点から見ても非常に重要であり、

現代の世界情勢と密接に関連していると感じたからです。

ボスニアやコソボ紛争を知ることで、現在進行中の国際問題をより深く理解する手がかりになると思います。

例えば、現在のイスラエル・パレスチナ戦争は、

シオニストたちの「大イスラエル構想」による領土拡大政策が要因の一つとされており、

これは「大アルバニア主義」を掲げて北マケドニアの一部を実効支配している

民族解放軍(UÇK)の動きと類似しているように思えます。

さらに、ウクライナ戦争では西側メディアの偏向報道が問題視されていますが、

この点もボスニア紛争時の国際報道と似通っていると感じます。

イラン・イラク戦争では、アメリカの「戦争広告代理店」が虚偽の証言を利用して世論を誘導し、

開戦の正当性を作り上げたという歴史がありますが

同じ手法がボスニア紛争やコソボ紛争でも用いられ、セルビアが一方的に悪者として描かれました。

確かに国際刑事裁判所(ICTY)は、ボシュニャク人(ボスニアムスリム)を迫害・虐殺した戦犯を裁いていますが、

一方でセルビア系住民が受けた被害に対しては同様に厳格な裁きが下されていないという指摘があります。

このような偏った裁判のあり方は、戦勝国のみを裁く形となった東京裁判を彷彿とさせます。

宗教が民族のアイデンティティを形成する重要な要素であるという事実は、

日本人にはなかなか理解しづらいものです。

しかし、バルカン半島の歴史を深く知ることで、世界各地で発生している民族対立や紛争の複雑な背景をより

理解しやすくなると思います。

ある本で読んだのですが、バルカンでは

「3世代も同じ土地に暮らせると思うな。先祖の土地に頼るのではなく、自分の力で将来を切り開け」

という様な考え方があるそうです。

日本では、代々同じ土地に住み続けることが一般的であるため、この言葉は特に印象的でした。

この地域が、地政学的理由から帝国の都合や枢軸国の戦略に利用され、

そして戦争の影響によって人々が故郷を追われてきた複雑で悲しい歴史・・

が、この言葉に凝縮されていると感じます。

そして、このような境遇に置かれた人々は決して少数ではなく、

国土を追われたことのない日本人がかなり特別だと気づかされるし

現在のヨーロッパやアメリカでの難民問題とも通じるものがあるのではないかと考えさせられます。

ある日突然、銃を持った兵士が家に乗り込んできて「今すぐ出ていけ!」と言われ、

翌日から他民族が住み込む事態。

昨日まで仲良く付き合っていた隣人、友人が裏切り、荷造りする時間もなく身一つで追い出され、

家や職を奪われ、時には家族を、命を奪われ、臓器を奪われ、貞操を奪われ、

生き残ったとしても見知らぬ国で過ごさなければならない、懐かしい故郷へ二度と帰ることが許されない、

そんなことを想像できますか??

この地域の人はそんな悲劇を数人ではなく何百万人もの人が体験していることを知ると胸が苦しくなるし

二度と同じことを起こしてはいけない、世の中の情報操作に騙されてはいけない、と思ってしまいます。