ソフィアから南に65キロ、山奥深い場所に世界遺産でブルガリア正教の総本山、リラの僧院があります。(車で片道約2時間)

ブルガリアを訪れたなら必ずと言っていいほど観光客が足を運ぶスポット!

個人で行けないこともないのですが、アクセスが不便なこともあり、今回現地ツアーに参加して行ってきました。

当日、何も知らなかったのですがブルガリア正教の祝日(主顕祭)で、思いがけない貴重な体験もしました。日中13度、夜間6度。

その様子も含めてお伝えしたいと思います。(2025年1月現在の情報)

ツアーチケット予約方法

リラ僧院はソフィアから離れてた山奥にあるので不便な所にあります。

公共交通機関を利用する場合、乗り継ぐ必要があり、バスの本数も少ないそうです。

私は日程に余裕がなかったので現地ツアーを利用することにしました。

ソフィアを訪れる外国人観光客はほぼ立ち寄るスポットなので

ツアーを出している旅行会社も多いですし価格も抑えられていると思います。

日本からネットで予約しておきました。Virtor

★料金タイプ(時期や為替レートによって変動)

1)ガイドなしツアー4146円 2)スマートオーディオガイド4975円

3)音声ガイド付きツアー6634円 4)英語のガイド付きツアー5804円

博物館入館料(8レバ)、ボヤナ教会入館料(12レバ)、ランチは含まれず。催行会社:City Tour Ltd.

リラ修道院周辺は山間部でネット環境が悪い為、カード利用はできないとのこと。現金携帯は必須。

私はゆっくり自由に見学したかったのでガイドなしを選びました。

日本語表記でわかりやすい。クレカ決済可。今すぐ予約&後払いOK。24時間前まで無料キャンセル(後日返金)。日本語電話予約可。

申込後、メールが送られてきます。アプリをダウンロードしていればアプリでも確認できます。

ツアー当日の流れ

集合場所:La Cattedrareカフェの前

集合場所のカフェはわかりやすいです。セルディカ駅から行く場合は徒歩で15分位です。

早めに行ってカフェでゆっくりしようと思っていたのですが、準備中でまだ開いていませんでした。

乗車前にトイレを済ませたい場合は近くに公衆トイレがあります。(1レバ)

9時前集合。複数の旅行会社のガイドがいるので

アプリの予約画面を用意しておくと自分のガイドを探すのに便利です。

この日は正教会の祝日で大聖堂の周辺は車両進入禁止だった為、いつもはカフェ前にバスが停まるのですが

離れた場所まで少し歩いて乗車しました。参加人数16名、8名ずつ2台のミニバスで出発。

暫く市街地を走り、すぐに高速道路に入りました。15分ほどしてコチェリノヴォの町あたりで高速を降り、

そこから1時間ほどでリラの村を通過。山間部の山道を進んで9時45分トイレ休憩のレストランで停車。

15分ほど休憩時間があり、10時出発。11時に僧院入口に到着しました。

14時まで自由時間、もしさきほどのレストランでランチしたい人は13時に入口で集合でした。

ほぼ3時間あったので教会と博物館を見学するのには十分な時間で、

特別儀式を観ていたらちょうどいい時間となりました。

14時に迎えに来てくれ、一旦レストランに立ち寄って他の人と合流。

15時半、ボヤナ教会に到着。ボヤナ教会は1回につき10名までしか入場できないので2グループに分かれて入館。

16時半出発し、16時50分に大聖堂裏で解散。

リラの僧院の歴史

生神女誕生教会(Church of the Nativity of the Virgin)

教会や回廊の外観が「赤・白・黒」の縞模様になっているのには、美的・象徴的・技術的な理由からで

この縞模様はブルガリア・ルネサンス様式の特徴。視覚的なリズムと力強さを表現しているそうです。

アーチ部分や回廊の柱にストライプ状の装飾を加えることで、立体感と奥行きを強調し、

山間の景観に映えるデザイン。

一説には、色の違いが「神と人間の対比」「天と地の結びつき」などを象徴しているとも言われているとか。

正式ではないですが、修道院の外装に象徴的な意味を込めるのは東方正教の伝統的スタイルです。

石灰岩や煉瓦など異なる素材を交互に使うことで構造的にも強度を確保するという実用面もあります。

また、灰色がかった自然石と赤レンガの対比は、地元の素材を活かした合理的な建築手法でもあります。

*アーチに縞模様はスペインのコルドバ、メスキータを思い出したのですが、あちらのムデハル様式とは関係ないそうです。

外壁の壁画(ポルチコ=柱廊部分)

教会を囲む開放的なアーケード(ポルチコ)には、極彩色のフレスコ画がびっしり描かれています。

これは19世紀のブルガリア・ルネサンスの芸術で、

聖書の場面や聖人、審判の図、悪魔や地獄の様子まで生き生きと表現されています。

有名なのが「最後の審判」の壁画:善悪の裁き、天国と地獄を描いた迫力ある構図です。

これらは一般の人々に信仰を教える「視覚的説教」でもあるとのこと。

正教会の信仰文化では、壁画(イコンやフレスコ画)は文字代わりの教科書のようなものだそうで

読み書きのできない時代でも、信者が目で見て信仰の物語を学ぶことができるよう工夫されていました。

- おなじみの聖書場面:受胎告知、キリストの誕生、洗礼、磔刑、復活など、毎週の典礼で触れる内容が多い

- 聖人のイコン:多くの正教徒が家庭でも飾っているイコンと同じ姿勢・色・象徴で描かれている

- 壁画の順番や内容:正教会の一年の祭日・典礼暦に沿って構成されていることが多い

- 文字の説明:「これは誰か」「何の場面か」が書かれていることがある、古教会スラヴ語やギリシャ語を少し知っていれば解読可能

この絵の前で小さな子供と父親が話をしていました。

この絵の前で小さな子供と父親が話をしていました。

悪魔と天使のやり取りから子供は道徳的なことを学べるのだと思います。(#^.^#)

教会内部(聖堂内)

内部は薄暗く荘厳な雰囲気で金箔を多用したイコノスタシス(聖障)が目を引きます。

このイコノスタシスは精巧な木彫りで装飾され、金色と深い青・赤などの伝統色が重厚な印象。

多くのイコン(聖像画)が祀られており、特に生神女(聖母マリア)やキリスト、天使のイコンが中心。

天井や壁面にも細密なフレスコ画が描かれ、聖書の物語、使徒、聖人たちの一生が描写されています。

内部に入ると、蝋燭の灯りと香の匂いに包まれます。(内部は撮影禁止。↑シャンデリアの写真は入口前から望遠で撮りました。)

バーチャルツアーはこちら!実際に行くと中は薄暗いのでここまで鮮明に見えません!障害物もなく詳細をみれるので必見!

1月6日は特別ミサの日

訪れた日はブルガリア正教の祝日、ラッキーなことに主顕祭の特別ミサに立ち会うことができました。(#^.^#)

カトリックではMass(ミサ)と言いますが、それに当たる正教会での言葉は

正式名称はDivine Liturgy(神聖なるリトゥルギー)、ブルガリア語では:ボジェステヴナ・リトゥルギヤ。

ブルガリアの主顕祭(ヨルダノヴデン)=神現祭Theophanyで行われる特別のリトゥルギーは、

「聖大バシレイオスの神聖かつ神秘なる聖体礼儀」=バシリアン聖典礼と言われるそうです。

(「聖バシレイオス」は、4世紀の教父でとても重要な人物で正教会で「三大聖師父」の一人とされる大司教。)

通常のリトゥルギーと違う点は

1)荘厳で長い祈り、2)独特の聖歌と香の使用、

3)豊かな象徴表現(パンとぶどう酒、祭服の色、動きなどすべてに意味が込められる)。

この日の聖典礼の様子はHPからみることができるのですがここでも写真をお借りしてその様子をご紹介。

https://rilskimanastir.org/bg/novini/bogoiavlenie-v-rilskata-sveta-obitel/

~当日の修道院長:アドリアノープルのエヴロギウス司教のお言葉~

今日は天が開きます。神が私たちの祈りを聞いてくださるように。

しかしそれは美徳、善行に関する祈りです。この偉大な神秘を深く探ってみましょう。

神は天から私たちに満足し、私たちが救いの道に従うことができる独り子を遣わしました。

(イエスの)ヨルダン川での洗礼は、水の性質の神聖化の始まりです。

なぜなら、神の恵みの象徴である水は、神の贈り物であり、人類への祝福だからです。

ですから雨や雪を私たちに与えてくださり、川や湖や海を祝福して下さるよう神にお願いしましょう。

通常の人間の生活に十分な水を確保すること。これは主に私たち人間にかかっています。

私たちが自然をどう扱うか、それを保護するか、それを大切にするかということです。

「神に慈悲を乞い、誠実な信仰をもって思慮深く賢明であり正直に、そして名誉を持ち神に仕えましょう」

教会内での「水の祝福の儀式」後、修道院の一室で地元民ひとりひとりに水の祝福が与えられ、

それから祝賀会に出席したすべての人々の一団は聖職者とともに、

リラ川にかかる橋まで行列で向かったようです。

「クロスダイブ」と呼ばれる、司教が川に十字架を投げ、

それを男性陣が競って受け取るという儀式が行われました。

*西方教会では1月6日は公現祭(東方の三博士が幼子イエスを訪ねた出来事を祝う)と言われますが

東方正教会では主顕祭もしくは神現祭と言われます(イエス・キリストがヨルダン川で洗礼を受けた日を祝う)。

水との関わりが深く、全国で「水の祝福」の儀式が行われます。

国民に慕われた勇気あるボリス3世の墓もここに!

教会の入口をくぐって右手の方にボリス3世のレリーフがある場所があります。そこが彼のお墓です。

ブルガリア王室は、19世紀末にドイツ貴族を招いて成立した「輸入王室」で

血統的には完全にドイツ=オーストリア系ヨーロッパ貴族。

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28388854

なのですが、

ボリス3世は幼少期からブルガリア語を話し、

ブルガリア正教に改宗。

それだけでなく軍務につき、第一次大戦にも従軍。

独裁を避け、立憲制を尊重しながらも

国民の支持を背景にリーダーシップを発揮していました。

彼にとっての「祖国」は明確にブルガリアでした。

ボリス3世は当初ヒトラーのナチス・ドイツと形式的には協調関係を保っていて

ブルガリアは1941年に枢軸国側に参加しました。

とは言うものの、ヒトラーの要請を拒否し、ソ連への宣戦布告をしなかった唯一の枢軸国で、

ユダヤ人の強制移送も拒否し国内のユダヤ人4万8千人を強制連行させませんでした。

このようにドイツからの圧力に耐え続けていたため

1943年にベルリンへ呼び出され、ヒトラーとの会談後に急死しました。(毒殺説が存在)

死後心臓のみがリラの僧院に埋葬され、遺体はソフィアの宮殿に埋葬されていました。

ところが共産主義政権時代に遺体は不明となってしまいます。

ボリス3世は旧体制の象徴だったため、墓所は非公開にされ、。民主化以後に修復と整備が進められました。

礼拝堂の中に静かに佇む石棺は、今はブルガリア王家への追悼の場になっています。

https://rilskimanastir.org/bg/about/virtual-tour/ insaide view4

●なぜボリス3世の墓は「リラ僧院」にあるのか?ボリス3世はリラ僧院を「ブルガリアの魂」として非常に敬愛しており、 僧院をしばしば訪れ、自らも寄進を行ったと伝えられています。 死の直前にも僧院の聖職者を呼び寄せ、祈りを共にした記録が残っているほどで、 彼にとって個人的信仰の場でした。 又、リラ僧院は修道院で、政治権力や現世的な象徴ではありませんでした。 共産主義時代にソフィアで王の記念施設を作ることは難しかった背景もあり、 この静かな山奥が選ばれたのかもしれません。 そしてソフィアには立派なアレクサンドル・ネフスキー寺院などがありますが こちらは国家式典や公共礼拝に使われる大聖堂であり、 王家個人の墓所としてはふさわしくないと判断された結果、 彼の心臓はここに眠っているのだと考えられます。 |

*ボリス3世はきっと、「祖国に忠実であること」と「かつての祖先の国との関係」との間で強い葛藤を抱えていたことでしょう。

ですが自分の信念を曲げず、勇気をもって「NO!」という姿勢を見せ、

ナチス・ドイツの圧力を前にしても、ブルガリアを戦争に巻き込まず、

ユダヤ人を守った彼の行動は、たとえ占領下のマケドニアやトラキアのユダヤ人まで救えなかったとしても

尊敬される人物だと思います。

歴史博物館

フリリョの塔の裏手あたりに歴史博物館があります。

博物館では、修道士の手による聖書写本や金銀の聖具、典礼服など、

ブルガリア正教と僧院の歴史を物語る貴重な品々が展示されています。

1.博物館最大の目玉:ラファエルの十字架(Рафaиловият кръст)

19世紀に修道士ラファエルが10年以上かけて彫り上げた微細な木彫の十字架。

一つの木片から彫り出されており、624の聖書場面と1,500人以上の人物が描かれています。

拡大鏡越しに鑑賞することができ、その精緻さに圧倒されます!

2. 古文書・聖書・写本

中世〜オスマン時代のスラヴ語聖書写本、福音書、修道士の手紙や年代記など。

多くは手書きで、美しいミニアチュール(装飾)が施されています。

3. 聖具・奉納品

金銀の聖杯、香炉、司祭の杖、イコンなどの礼拝に使われた聖具。

王侯や貴族、信者たちが寄進した豪華な奉納品もあり、ブルガリア正教の豊かさを物語っています。

*******************************************

博物館で目を引いたのは、布団のように大きく、美しい刺繍で彩られた複数の聖布でした。

これは、復活祭の儀式でキリストの埋葬を象徴する

エピタフィオス(Epitaphios / Επιτάφιος)と呼ばれるもので、

信仰深い人々が奉納した祈りのこもった聖具だそうです。

その細密な刺繍には、信仰の深さと美術工芸の粋が凝縮されていました。

十字架から降ろされたキリストの亡骸を描いた大判の布。

主にビロードや絹地に、金糸・銀糸・宝石・刺繍で極めて精巧に装飾されています。

形は長方形で、サイズも布団のように大きめ。

聖金曜日(復活祭の直前の金曜日)に聖堂内を巡礼行列で担がれたり、信者がその下をくぐったりするそうです。

エピタフィオスはカトリックやプロテスタントの教会には通常存在しないそうなので、

是非この機会に鑑賞しておきましょう。

4. 衣装・絵

修道士や司祭たちが用いた典礼服(装飾刺繍入りの法衣)。

リラ僧院に関わった歴史的人物(例えば創設者:聖イヴァン・リルスキー)の肖像画や聖像画も展示。

5. 修道士の生活道具・農具・生活資料

修道士が使っていた日用品、筆記用具、パン焼き道具、木工器具など

6. 建築模型・修復記録

僧院の構造を示す縮小模型や、1833年の火災とその後の再建過程に関する資料も展示。

修復・再建にかかわった職人たちの名や寄付者のリストも。

*開館時間:8:30~16:30 入館料:8レバ(約660円)

修道院内のトイレ近くに博物館が管轄するイコン画の展示ギャラリー(3レバ)があったのですが、祝日で閉まっていました。

フレリョの塔

中庭中央に位置し、火災を免れたので当初の姿を唯一留めているフレリョの塔。

建造年は1335年で中世ブルガリアの貴族、僧院の後援者 フレリョ・ドラガノフによって建てられました。

高さ 約23メートル(5階建て)で、建築様式は 中世ブルガリア(ビザンティン建築の影響あり)。

オスマン支配以前、中世ブルガリアでは修道院がしばしば攻撃や略奪の対象になっていました。

厚い石壁で小さな開口部という構造は敵の侵入を防ぐことができ、

塔は防衛のための要塞的な役割を果たしていました。

僧たちが危険時に避難する場所でもあり、上層部には食糧や聖具を保管していたとされます。

5階部分には小さな礼拝堂「聖母オディギトリア礼拝堂」があり、

後期ビザンティン様式のフレスコ画で装飾されているそうです。

その現存する壁画は14世紀のもので、リラ僧院最古の宗教美術とされています。

🧭 現在の見学について

塔の内部は通常公開されておらず、外観のみの見学が一般的です。

1階には教会グッズを販売するショップがあり。

主顕祭 巡礼祝福体験

主顕祭の特別ミサ(リトゥルギー)が終わると

司教や僧侶たちが聖水を携えて僧院の外へ行列で出ていきました。

主顕祭の日、近隣の村人たちは道にテーブルを出してご馳走を並べているのですが

それは聖職者が一軒一軒回ってそれに聖水をふりかけ祝福(オスヴェシャヴァネ)を与える為です。

この行事は、ブルガリア正教会の主顕祭の伝統のひとつであり、

山間部や村落の修道院・教区で今なお大切にされている風習で祝福の行列(祝列)と呼ばれています。

人々の家々の他、農地、井戸、さらには動物小屋まで祝福するという地域もあるそうです。

*******************************************

ツアー参加者は基本各自で昼食を取ります。

ハイシーズンは近隣の飲食店が開いているそうですが、冬は閉まっているとのことで

ツアー会社は希望する人を募って、来るときに立ち寄ったレストランに連れて行ってくれました。

(この時点で僧院を離れるので見学の自由時間は少なくなります)

それに行かない人は僧院近くのパン屋さんで軽食を買う感じです。

私はそのランチで時間を潰したくなかったので居残りました。

そしてパン屋で菓子パンをかって立ち食い!(^^)! そのパン屋さんのパンの大きさが驚きで

普通サイズが500gと巨大!!外国人の若者はそれをまるごと食べていました( ;∀😉

とりあえずそれで腹ごしらえができたな、と思っていた時に

先ほど教会のミサで見た司祭さん達が行列をなしてやってくるではありませんか!!(*’▽’)

*セマンタロンは鐘の代わりに打ち鳴らして人々に礼拝や祈りの時間を知らせるための道具。

*セマンタロンは鐘の代わりに打ち鳴らして人々に礼拝や祈りの時間を知らせるための道具。

バチや槌でリズムを刻みながら叩き、行列の先頭で叩くことで人々を導く意味も持つ。

オスマン帝国時代、キリスト教徒が自由に鐘を鳴らすことを制限された背景もあり、

このセマンタロンが重宝された歴史もある。

何が起こるかわからずただその行列を見ていたのですが、

一行は1軒のレストランの前に並ベられたごちそうの前にたって何やら儀式のようなことを

始めました。そして祝福が終わった後、行列はまた次のテーブルへと移動・・

祝福を終えたご馳走の前には人だかりができていました。

皆さん美味しそうに口に頬張っています!

地元民だけでなく観光客にもふるまわれていて私もちゃっかりお相伴にあずかりました!(*’▽‘)

どれも美味しかったですし、ホットワインは1月の寒い時期だったので有難かったです。

レストランに行かなくてラッキーでした!もし行っていたら

この1年に1回の貴重な伝統儀式を見逃してしまっていたから!

そして一番印象的だったのは、司祭さん。

聖職者は厳格で一般の人にとって近づきがたい存在と思っていたのですが

儀式を終えた後は住民たちと気さくに会話をして、

そして用意されたご馳走を嬉しそうに食しておられたのです!なんだか微笑ましい光景でした(#^.^#)

食べ物の提供とふるまいの意味

村人たちがテーブルを出して料理を用意するのは、

「神に祝福された食物は、共同体と分かち合うべきもの」という思想から。

また、訪問者(巡礼者や観光客)も「神の客」と見なされるというホスピタリティの伝統から来ています。

ブルガリアでは特に修道院や教会に訪れる者をもてなすことが「信仰の行い」とされています。

★ふわふわパン → 「ポガチャ(погача)」

主顕祭やクリスマスなど祝祭の定番パン。発酵させたふんわり生地で、手でちぎって食べるのが伝統的。

表面に装飾や模様があることも多く、「神の恵み」を象徴。超巨大!

★ホットワイン → 「グリャーノ・ヴィノ(греяно вино)」

シナモンやクローブ、ハチミツやレモンを入れたホットワイン。

特に修道院や村のお祭りで手づくりされるホットワインは、本当にあたたかい味わい。

★オードブル+チーズ+サラミ→「メゼ(мезе)」

こうしたプレートは「メゼ」と呼ばれる伝統的な前菜スタイル。

白チーズ(シレネ)、スモークサラミ(ルカンカ)、オリーブなどが定番。

地元産のものが多くて、これもまた祝福された「神からの贈り物」として分かち合う習慣。

★焼き菓子

焼き菓子は祭日に欠かせなくって、ハチミツ入りのメドヴェニキ(蜂蜜クッキー)や

クルキュル(クルクル巻いたパイ菓子)などがよく出されます。

これもまた「甘く平和な1年を」という祈りが込められているそうです。

リラ僧院の宿泊について

修道士たちが使う区域(祈りの場や生活区画)は一般非公開です。

一方で、僧院の周囲を囲む回廊状の建物(ケリア)には非常に多くの部屋があり、

その一部が巡礼者・訪問者向けに開放されています。

宿泊可能な部屋数は、20〜50室程度、全体の部屋数に比べればごく一部です。

施設はとても質素で、部屋はシンプルなベッドと暖房程度(Wi-Fiやテレビは基本無し)。

トイレやシャワーが共同の部屋もあります。(新旧2タイプの部屋あり)

一部の部屋は歴史的な建築の雰囲気が色濃く残っており、巡礼者だけでなく旅行者にも人気。

食堂(トラペザ)での食事は、修道士と同じ質素な菜食中心の献立になることが多いです。

ただし、食事は事前予約が必要であったり、宿泊プランに含まれていないこともあるので注意が必要。

★宿泊予約:月曜日から金曜日、14:30~16:00、18:00~19:00。 電子メール: info@rilskimanastir.org

★体験者口コミ 料金など https://maps.app.goo.gl/Y8M3thA2zcc6ePVRA

リラの僧院にオスマン帝国が手を出さなかった理由(諸説)

https://rilskimanastir.org/

① 地理的要因

リラの僧院はリラ山脈の奥地に位置しており軍事的・行政的に重要な都市ではなかったため、

オスマン当局にとって「イスラム化」する必要性が薄く

又、アクセスが難しいため、あまり干渉されなかったとも言われています。

② オスマン帝国の「ミッレト制度」

オスマン帝国は征服したキリスト教徒の共同体(主に正教会)を

「ミッレト(宗教共同体)」としてある程度の自治を認めていました。

リラ修道院は宗教的役割に徹していたため、帝国に脅威とは見なされなかったと考えられます。

トルコ語を学ばせたり、課税したりはあっても、破壊や転用には至らなかったということです。

③ 修道院の働きかけや交渉(寄進など)

リラ修道院はオスマン統治下でも存続するために、政治的・財政的な手段を取ったとされています。

オスマンの支配者に贈り物や税金を支払い、存続の許可を得た可能性。

オスマン時代も僧院には寄進や寄付が多くされていたのでそれなりの財力があったと考えられます。

④ オスマン帝国の比較的寛容な宗教政策

征服初期のオスマン帝国は、他宗教への寛容さを比較的重視しており、

破壊よりも税収・秩序維持を優先していた傾向があります。

***************************************************

リラ僧院に奉納・寄付をした主な人達

★ブルガリア王家(特にボリス3世)

特にボリス3世は信仰心が篤く、僧院をしばしば訪れ、自らも寄進を行ったと伝えられています。

父フェルディナントや祖父アレクサンドル・バテンベルクも関わりを持っていました。

★国民的英雄・革命家たち

ブルガリア解放運動の英雄たちもリラ僧院を訪問し、精神的支柱としていたことが記録されています。

★裕福な商人・都市貴族(特にオスマン時代)

オスマン支配下でも、バルカン諸都市の正教徒商人が密かに寄進。

ギリシャ、セルビア、ルーマニアなどの正教国からも支持がありました。

世界遺産ボヤナ教会(Church of St. Nicholas and St. Panteleimon)

ボヤナ教会(Boyana Church)は、ソフィア郊外にある中世正教会建築の傑作で、

1979年ユネスコ世界遺産にも登録されています。

その小さな外観からは想像できないほどの歴史的・芸術的価値を秘めた教会です。

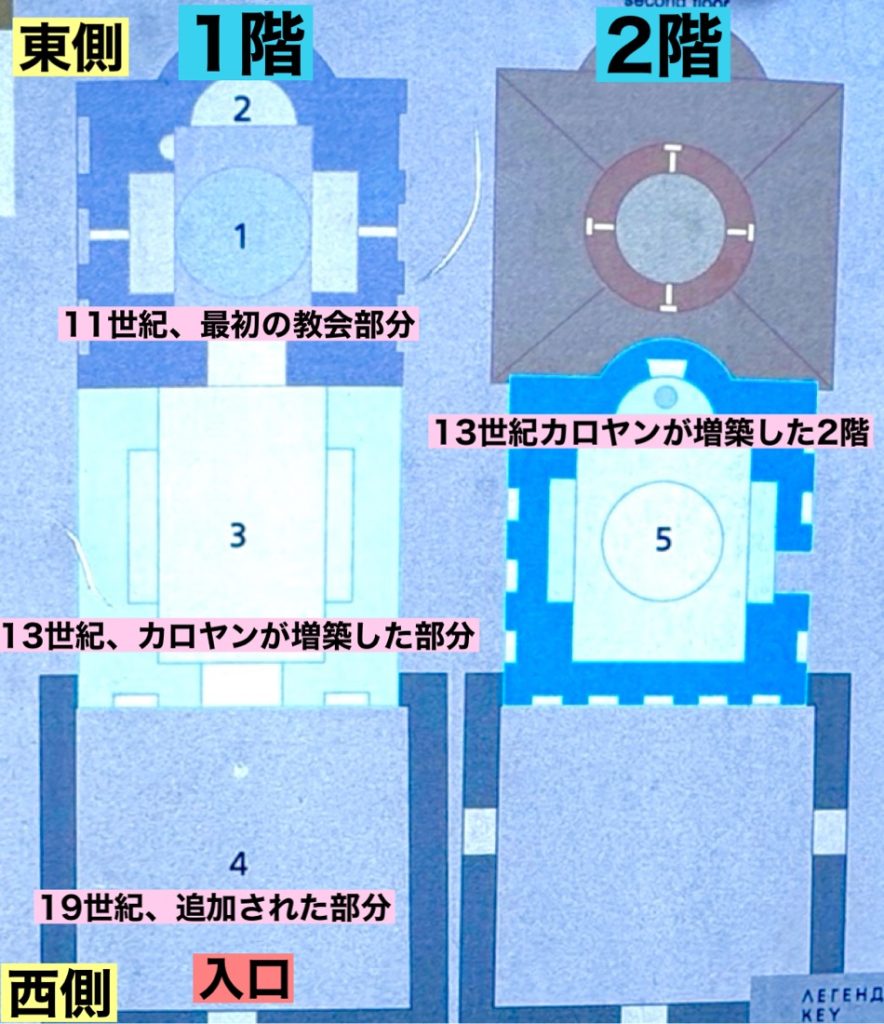

教会の構造と増築の歴史

ボヤナ教会は時代ごとに3つの建築部分から成り立っています:

- 東側(最古):10〜11世紀の一室構造。オリジナルの聖堂、祭壇部分。十字架型。

- 中央部(1259年頃):セバストクラトール(貴族)カロヤンの寄進で増築。現在最も重要な壁画がここに。

- 西側(19世紀):オスマン時代後期のブルガリア復興運動期の増築部分。

この画面をクリックするとリンク先に飛び、見たい部分が拡大されます!

壁画の芸術性(1259年のフレスコ画)

ボヤナ教会が特に有名なのは、1259年に描かれた90以上の聖人・場面を含むフレスコ画です!

(もともとは東翼の教会全体を飾っていたフレスコ画の第一層は、11世紀から12世紀に遡るもの。

それらはわずかな断片として、後陣や北壁の下の方、西壁や南のヴォールトの上の方などに、今でも残っている。

中央棟北壁の寄贈者の碑文に拠れば、フレスコ画第一層に上書きされた第二層は1259年に遡る。)

聖人の顔に感情があり、人間味のあるリアルな表情が描かれています。

東側最古の部分(入口から入って突き当りの部分)の丸屋根に

光に包まれたハリストス(イエス)と左にモーセ、右にエリヤが描かれていて

その下に聖処女マリア、大天使、その下に4人の教父を見ることができます。

又、教会の中央部、カロヤンが増築した部分には

左手に寄進者カロヤンとその妻デシサラの全身肖像、

右手にブルガリア皇帝コンスタンティン1世夫妻肖像があり、当時としては非常に珍しいとのこと。

その他教会の中には、さらに後の時代に上塗りされたものの多くが現存、

キリストの受難、聖ニコラウスの生涯、聖パンテレイモンの奇跡などが連続的に描かれています。

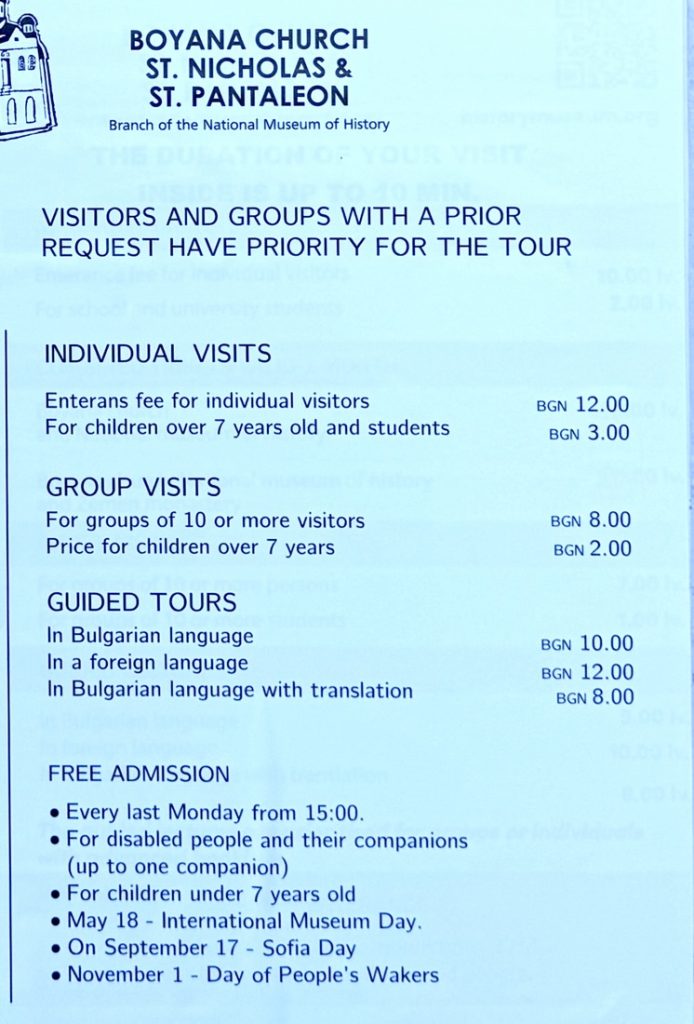

見学情報(注意点)

内部は撮影禁止。入場は人数制限あり(室内の空気環境保護のため、10人程度ずつ)

入場料:12レバ(約1740円) 事前予約推奨(特に夏季は混み合います)

滞在時間は基本10分に制限(ストップウォッチで測定していました)