北マケドニアはバルカン半島にある人口約200万人の内陸国。

多くの人がキリスト教(マケドニア正教会)を信仰していますが、イスラム教徒もいます。

現代のマケドニア人は、6~7世紀頃にこの地域に移住してきたスラヴ人が主な祖、人口の約58.5%。

アルバニア人は古代にバルカン半島西部に住んでいたイリュリア人の子孫だと広く信じられていて人口の約24%。

その他トルコ人、ロマ人、セルビア人等がいます。

2025年1月、正教会のクリスマス(1月6日)直前に訪問。日本ではポピュラーでない観光国ですが、その様子をお伝えします。

(今回の記事は文章が長めです。目次から必要な個所に飛べます!)

前回(https://wp.me/pa7Y1m-4nv)、前々回(https://wp.me/pa7Y1m-4m3)もご覧ください。

マケドニア地域の歴史

アレクサンダー大王が支配していた時代にマケドニア王国が成立。(BC4)

BC2世紀頃、ローマ帝国に支配されるこの期間にインフラが整備され年が発展。

ローマ帝国分裂後、ビザンツ帝国の一部となる。

第一次ブルガリア帝国がバルカン半島に大きな勢力を築いた際、

現在の北マケドニアの大部分(特にオフリド、ビトラなど)は

サムイル帝(在位:997〜1014年)の時代、ブルガリア帝国の中心的な地域となる。

1203年頃〜13世紀半ばビザンツ帝国の勢力が衰えたことで、

再興された第二次ブルガリア帝国(1185年〜1396年)時代に

再びマケドニアの一部(特にスコピエ周辺)がブルガリアの支配下に。

13世紀後半にはセルビア王国やビザンツ帝国などが入り乱れて、支配権が頻繁に変わる。

14~19世紀にかけオスマン帝国の支配下に。1912年バルカン戦争を経てセルビアの支配下に入る。

WWI後、旧ユーゴ王国の一部、その後旧ユーゴスラビアの一部となる。ユーゴ崩壊後1991年に独立宣言。

この様に様々な帝国や国の支配・影響を受けて今日に至る。

*「北マケドニア」という国が現れるのは20世紀以降、当時は「マケドニア地方」として、様々な大国にとっての戦略的要地でした。

国旗、国名問題/周辺国問題

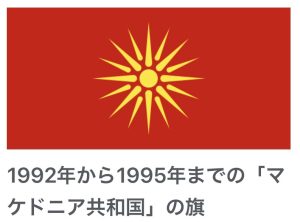

→

ヴェルギナ太陽は、1990年代前半にギリシャと新しくユーゴスラビアから

1991年に独立したマケドニア共和国(現在の北マケドニア)との間で論争の対象となったシンボル。

マケドニアでは、この紋章はマケドニアのナショナリズムのシンボルとして採用され、

国旗にも描かれたものであったが、

ギリシャ側はマケドニア王国の子孫は我々ギリシャ人であって現代のスラブ系マケドニア人ではないと主張、

「マケドニア」という国名が、ギリシャ北部マケドニア地方(テッサロニキなど)と同名であることから、

ギリシャは「領土的野心があるのでは」と警戒、北マケドニアのNATO加盟をブロック。

2018年国名を改名したことにより北マケドニアはNATOに加盟できた、という経緯があります。

この様にギリシャとの関係は改善されてきています。

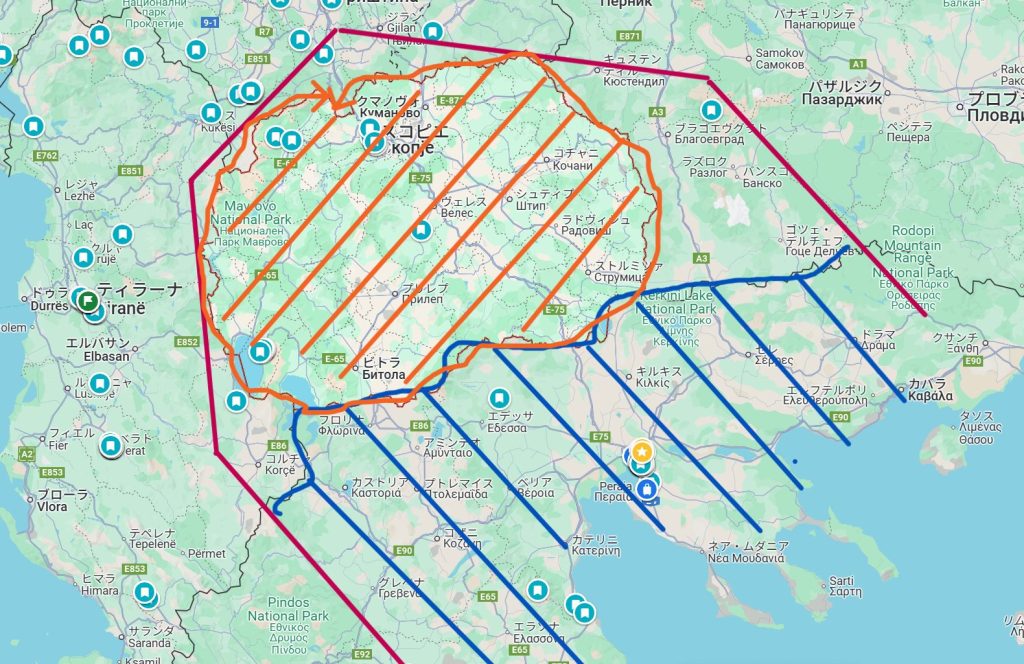

オレンジの範囲が北マケドニア、ブルーの範囲がギリシャ、赤で囲ったところがかつてのマケドニア。 半分くらいはギリシャの領土だとわかり、ギリシャが「マケドニアを名乗るのはおかしいだろう!」の主張も理解できます。 |

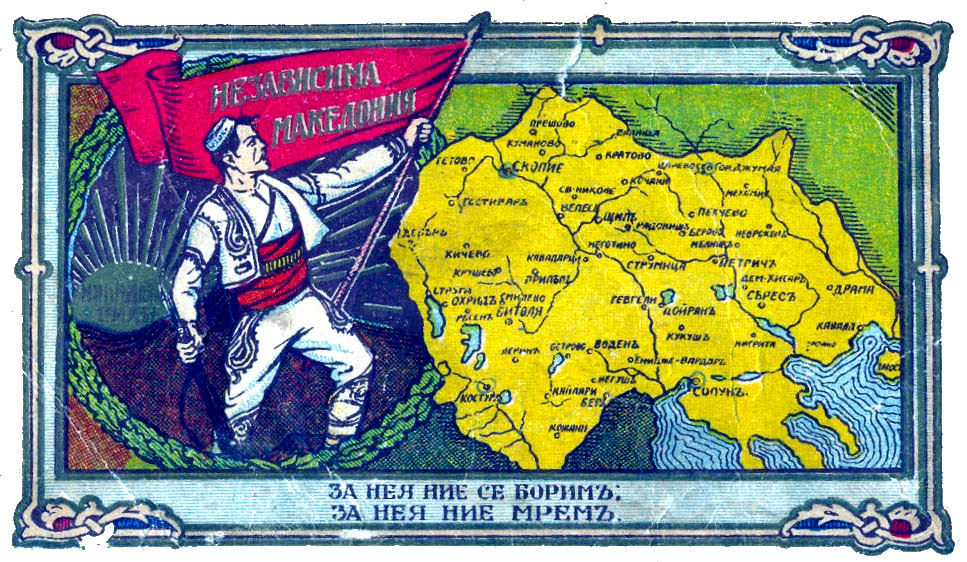

又、周りをギリシャ他、アルバニア、コソボ、セルビア、ブルガリアに囲まれていますが

ブルガリアとは緊張関係があるようで

ブルガリアは北マケドニアの言語や民族の独立性を否定する立場で

「マケドニア人はブルガリア人から分かれたもの」と主張しています。

これにより、ブルガリアはEU加盟交渉の開始を2020年以降ブロック。

2022年以降、EUの仲介で若干の進展が見られ、交渉再開に向けた努力が続いています。

*国境越えの時に時間はかかり、隣レーンの貨物運搬トラックの荷物の検査は厳しそうだと思っていましたが、

両国に緊張している雰囲気までは感じられませんでした。

北マケドニアのクリスマス

今回の旅ではオフリドからその日のうちにブルガリアのソフィアに移動しました。その理由は

- オンラインバス予約で1月6日前後のバスの運行がないこと、

- 帰国便のギリシャテッサロニキまで急いでいたこと、

- スコピエに対する旅人の口コミがそれほど興味をそそるものでなく連泊する価値はなさそう、と判断した

からです。

なぜバスの運行がないかというと……クリスマス!だから。

はい、北マケドニアの多くの人々は、クリスマスは1月6日と7日に祝うのです。

https://www.whychristmas.com/cultures/macedonia

これは、正教会の暦(ユリウス暦)に基づいているためで、

1月6日はクリスマス・イヴ(聖夜)、1月7日はクリスマス当日。

伝統的な風習でバドニク(Badnik)というものがあり

6日の夜に家族で特別な夕食を囲み、肉は食べず、ナッツ、ドライフルーツ、豆、パン等が並びます。

「新しい命と祝福をもたらす」という意味を込めオークの枝(バドニクの木)を焚いたり、飾ったりするそうです。

そして 1月7日の朝は教会で盛大なミサが行われます。

*スコピエでは見る機会をのがhしまhしたが、ブルガリアのリラの僧院でバドニクと似た体験をできたのでよかったです。

産業 注目されるIT企業

北マケドニアの主要産業は製造業(主に自動車部品、機械)、農業、サービス業ですが、

意外なことにIT産業でも注目されています。

スコピエを中心に、外国企業がIT開発拠点を設立、

ドイツ、オランダ、アメリカなどの企業が、コールセンターやバックオフィス、開発拠点を展開。

Endava(英国)は現地でソフトウェア開発拠点を拡大中、

Seavus(スウェーデン系)はスコピエを拠点にソリューション開発しているとは驚きです。

スコピエには「Tech Park」「Innovation Hub」などの施設があり、

政府やEU支援でスタートアップ支援が充実しているとのこと。

若い起業家層を中心に、AI・ブロックチェーン・Web開発分野での起業が進行中とは凄いです。

注目されている要因として労働力が安価で教育水準が比較的高い、税制がシンプル(法人税10%、個人所得税10%)、

EU加盟候補国として法整備も進んでおり、ビジネス環境が年々改善だそうです。

【JETRO】新生! 北マケドニアの魅力を探る観光スポット

マケドニア広場

スコピエ最大の広場で、都市のシンボル的存在。

スコピエ最大の広場で、都市のシンボル的存在。

広場の中心には、巨大なアレクサンダー大王像(公式には「戦士像」)が建てられており、

高さは馬を含めて約22メートル!

周囲にはカフェ、レストラン、ホテル、商業施設が並んでいます。

いつも夜はイルミネーションや噴水ショーで、華やかな雰囲気になるそうですが

行った時が年末年始時期でクリスマスデコレーションや屋台も見かけました!(ティラナほど大規模ではなかったですが)

橋を渡れば旧市街にもすぐ、観光の起点にすると動くのにわかりやすいです。

スコピエ城

6世紀ごろ東ローマ帝国時代にヴァルダル川の北岸、丘の上に最初の要塞が築かれたとされています。

現在は公園で、マケドニア広場などを一望できる絶景スポット。地元で「カレ(Kale)」と呼ばれています。

旧市街「オールド・バザール(Old Bazaar / Стара Чаршија)」

バルカン半島でも最も古く、最大級のバザールのひとつ。

バルカン半島でも最も古く、最大級のバザールのひとつ。

13世紀頃から存在し、オスマン帝国時代(14〜19世紀)に繁栄、

イスラム文化とバルカン文化が融合した石畳と白壁の路地や

モスク、キャラバンサライ(宿泊施設)、浴場(ハマム)が点在。

トルコ風カフェやバルカン料理のレストランも多く、ゆったりお茶やランチを楽しめます。

バルカン半島ではいくつものオスマン帝国時代の名残りがある旧市街を見かけましたが

ここはモスタルのように観光地化していなくてより地元の人の生活感を感じられました。

★ムスタファ・パシナ・ジャーミア(モスク)

1492年セリム1世の宰相ムスタファ・パシャが建造。

シンプルながらも落ち着いた内部装飾(アラベスク文様やカリグラフィー)が美しいです。

バザールからほんの少し離れているので観光客が少なく、静かにおひとり様で見学できました。

★マケドニア博物館(Museum of the Republic of North Macedonia)

内部は考古学部門、民族学部門、歴史部門に分かれているそうですが

残念ながら私の訪れた時(2025年1月)は改装中で、一部のみ公開で無料でした。

その展示の中で初めて知ったことはギリシャ内戦での出来事!

ギリシャとは長年、国名問題などで対立関係がありましたが、 ギリシャ内戦(1946〜1949年)の時代には、人道的・政治的な理由から 多くのギリシャ人(特に子どもや女性)が旧ユーゴスラビアへ避難し、ある種の連帯関係も見られたそうです。 第二次世界大戦後、ギリシャでは共産主義勢力(民主軍:DSE)と王政・西側支援の政府軍が内戦状態に。 共産側にはスラヴ系マケドニア人(現在の北マケドニアにルーツを持つ人々)も多く参加。 ソ連が積極的支援を控える中で、ユーゴスラビア(当時のティトー政権)は ギリシャ共産軍を物資・訓練・避難先の提供などで支援していました。 ★「児童疎開(児童移送作戦 / Децата бегалци)」とは?内戦の最中、ギリシャ北部の共産軍支配地域では、政府軍の攻撃や空襲から子どもたちを守るため、 約2万人の子どもが国外へ避難。この避難先の主な国が、 ユーゴスラビア(特に現在の北マケドニア)、ブルガリア、ハンガリー、チェコスロバキア などの 社会主義国でした。その(旧:ユーゴの一部である)北マケドニアには、 「子ども村(Детско село)」と呼ばれる施設も作られ、教育や医療、食事が提供されていたそう。 当時はギリシャ北部のスラヴ系マケドニア人(ギリシャ領内)への連帯意識もあり、 彼らの避難や支援を積極的に行っていました。 一方、ギリシャ政府側はこれを「分離主義」とみなし、厳しく弾圧。 内戦後も子どもたちの帰還を拒否するなどの対応をとったため、帰れなかった人も多いとのこと。

子供たちだけの疎開もビックリしましたが多くの女性がパルチザンに参加していたという事実も驚きでした! ギリシャ内戦の共産側では、「民主軍」には多くの女性兵士が参加し、 前線で戦ったり、通信・看護・補給など重要な役割を担っていました。 第二次世界大戦中ナチス占領に対抗したレジスタンス運動に加わった経験を持つ女性たちが多くいて 「階級平等・女性の解放・新しい社会を築く」という共産主義思想に共感し、 革命の担い手として参加した女性も多数いたみたいです。 が、全ての女性が自発的に参加したわけではなく、 特にギリシャ北部(マケドニア地方)や山間部の村では、共産党系パルチザン軍(DSE)が “徴兵”を行っており、(男女問わず)村の若者に対して、「参加しなければ家族に危害が及ぶ」などの 脅しや圧力をかけることもあった、一部で10代前半の少女が戦闘員として動員されたケースもあった と記録されていることから強制的に参加させられていたと考えられます。 パルチザン文化は、旧ユーゴスラビアでは共通。特に北マケドニアやセルビアでは、 第二次大戦時の女性パルチザン活躍が称えられていて日本では考えられない話です。( ;∀;) :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: *この様にバルカン半島では戦の度に人々は故郷を追われ、家族が離散。ディアスポラとなって世界中にいることが改めてよくわかります。 地続きの国境、地理的な事情が引き起こすもので、この点日本は島国でこのような悲しい出来事に遭遇していないことは有難いです。 ギリシャ系米国ジャーナリスト原作:映画哀愁のエレーニ あらすじ |

この他にも旧市街にはオスマン時代の廃墟?遺跡などが残っていて、

そのままにしておくのは勿体ないなと思いました。

スコピエ博物館(Museum of the City of Skopje)

1949年建造の建物。旧スコピエ鉄道駅の建物が1963年の地震で半壊し、そのまま記念として保存・再利用。

駅の時計は地震が起きた5時17分で止まったままで、スコピエの記憶として象徴的な存在です。

展示内容は:

1. スコピエの歴史

古代〜中世〜オスマン時代〜ユーゴスラビア時代まで、街の成り立ちを時系列で紹介

2. 1963年の大地震(マグニチュード6.1の地震)の資料

3. 現代の文化と都市形成

入館は無料。私の訪れた時は改装中で1階のみ見学可でした。

大地震の際の資料と民族衣装や絵画がほんの少しあるだけでわざわざ行く必要はなかったかな、

というのが正直な感想です。

営業時間:火曜日〜日曜日 9:00〜15:00 休館日:月曜日、祝日

特別展やイベントが開催される際には、別途料金が発生する場合があり。

マザーテレサ記念館(Mother Teresa Memorial House)」

記念館は、彼女の生涯と精神を伝えるために2009年に建てられた施設。

- 1階はエントランスとショップ、

- 2階はマザー・テレサの幼少期から晩年までの写真や、家族との思い出の品々が展示、

- 3階は礼拝堂。

年末年始は営業していないのか、私が訪れた日は閉まっていました。訪問前に営業時間を確認してください。

サイトから内部の様子を見ることができます。入場は無料。

私はそれほど行きたいと思っていなかったので閉館でもがっかりはしませんでした。その理由は・・

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

マザーテレサは1910年、オスマン帝国領スコピエのアルバニア系カトリック家庭に生まれました。

父は実業家で汎アルバニア主義を支持していたとも。母は非常に信仰心が強く、慈善活動に熱心な女性でした。

当時スコピエはオスマン帝国末期からセルビア王国へ移行する多民族・多宗教の都市、

地域全体では東方正教会が多数派、次いでイスラム教徒が多く、カトリックは少数派でした。

2歳頃から宣教師としての人生に興味を持ち始め、18歳でアイルランドのカトリック修道会に入会。

その後インドに派遣され、カルカッタで教員として活動中の1946年に

「最も貧しい人の中に仕えるように」という神の呼びかけを受け

1950年「神の愛の宣教者会」を設立、ホームレス、病人、孤児の支援に生涯を捧げました。

ここまでは教科書で教えられるマザー・テレサの姿。

●「今日の西洋における最大の病は、結核やハンセン病ではなく、

“望まれていない”“愛されていない”“気にかけられていない”という感情です。」

●「 思考に気をつけなさい、それは言葉になるから。言葉に気をつけなさい、それは行動になるから。

行動に気をつけなさい、それは習慣になるから。

習慣に気をつけなさい、それは性格になるから。性格に気をつけなさい、それは運命になるから。」

マザー・テレサは世界的に「聖女」として知られ、素晴らしい数々の名言を残している一方で、

彼女の活動やバチカン(ローマ教皇庁)との関係に関しては、一部で「黒い噂」や批判も存在します。

●彼女の運営する施設(特に「死を待つ人の家」)では: 注射器の使い回し、鎮痛剤や適切な医療措置の欠如、無資格の修道女による治療行為 などが報告された。 元ボランティアの証言によれば、「苦しみそのものを神に捧げる」という神学的思想が強調され、 積極的な治療が行われなかったとの指摘も。 ●寄付金の不透明な使途 世界中から多額の寄付(推定数億ドル以上)があったにもかかわらず、施設の貧しい衛生環境が改善されなかった。 会計報告の透明性が極めて低く、バチカン銀行(IOR)などへの預金もあるとの噂 が取り沙汰された。 ●政治家・権力者とも面会・交流: ハイチの独裁者・デュバリエ夫妻(Duvalier)、アルバニアの独裁者(無神論者)・エンヴェル・ホッジャ政権、 米国レーガン大統領夫妻、チャールズ皇太子、マーガレット・サッチャーなどの保守政治家など。 一部からは権力との癒着や利用を疑う声もあり。 ●バチカンの政治的意図: バチカンは1980年代以降、「反共・反中絶・反離婚」などの保守的価値観を前面に押し マザー・テレサはこうしたバチカンの道徳的方針に一致する象徴的存在であり、 異例なスピードで列福・列聖された(死後19年で「聖人」)。 又、ローマ法王ヨハネ・パウロ2世との特別な関係 が注目を集め、 批判者の中には「バチカンの政治的利用ではないか」と見る者もいる。 ●自身の死に際に「高度な医療」を受けた: 1997年、インド・カルカッタの高級私立病院(Woodlands Hospital)で治療を受け、最終的に亡くなった。 晩年は心臓病などの持病があり、心臓ペースメーカーの埋め込み手術も受けていた。 治療には最先端の医療設備と専門医が関わっていたと報じられた。 「死を待つ人の家」ではモルヒネなどの強力な鎮痛剤も使われず、医学的ケアではなく祈りや洗礼が優先されたが 彼女自身は近代医療の恩恵を受けていたことに対し、 「二重基準(ダブルスタンダード)」があるのではないかという指摘がある。 |

*世の中で報道されることには偏向報道や誘導操作報道が見られます。

教科書で教えられていることが全て正しいとは限らず、

私たちの世代で教えられたことが今の教科書では間違っていたとされることさえあります。

何でも鵜呑みにせず、良い面、悪い面、両方の情報を得て、自分で判断することが大切かと思います。

聖クリメント主教座教会

https://www.reddit.com/r/Skopje/comments/mgjc2c/church_of_st_clement/?rdt=50424

1990年に完成した比較的新しい、聖クリメントに捧げられたマケドニア正教会の大聖堂です。

(聖クリメントは9世紀にキリル文字の普及とスラヴ文化の発展に貢献した人物。)

伝統的な教会建築とは異なり、アーチとドームを組み合わせたモダンなデザイン。

自然光が豊富に差し込む設計となっており、オーク材のイコノスタス(聖所と信者席を隔てる仕切り)や、

巨大な天井画が見どころ。

今回は時間がなくて行けませんでした。

一押し観光スポット:ホロコースト記念センター(Holocaust Memorial Center for the Jews of Macedonia)

スコピエで「ここに来てよかった!」と心から思えたスポット、それがホロコースト記念センターです。

今回のバルカン半島の旅の目的のひとつは、

ボスニアやコソボの戦争を通して見える民族・宗教の対立、そしてユダヤ人の歴史に触れることでした。

どちらも今の世界情勢に深くつながっていて、

この2つのテーマをしっかり知れば世の中を新しい視点で見ることができる、そんな思いで旅を続けていました。

日本ではユダヤ人の文化や生活習慣を知る機会はあまり多くないです。

だからこそ、ヨーロッパでこそ感じられるものがあるはず!と期待して出発しました。

当初ユダヤ人の移民が多く、ホロコーストの犠牲者も多かったサラエボやテッサロニキは有力候補でした。

でも、行ってみると意外と展示資料が少なく、雰囲気も少し閉鎖的…。

そんな中で、あまり期待していなかったスコピエのホロコースト記念センターが、

予想を裏切るクオリティでした!

展示はとてもわかりやすく、ユダヤ人の長い歴史からナチスによる迫害まで、

しっかりと丁寧に解説されています。(館内撮影も可)

規模も大きく、内容も豊富で、気づけば夢中になって見入っていました。

まだポーランド(アウシュヴィッツ)には行けていませんが、ここでの訪問は、貴重な体験だったと思います。

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ユダヤ人コミュニティの歴史と、第二次世界大戦中のホロコーストに焦点を当てた博物館で、

2011年かつてユダヤ人居住区だった場所に開館。

★主な展示内容

●1階 犠牲者の追悼展示:入口には、ホロコーストで命を落としたユダヤ人の写真が並ぶオブジェが設置。

●2階 展示室

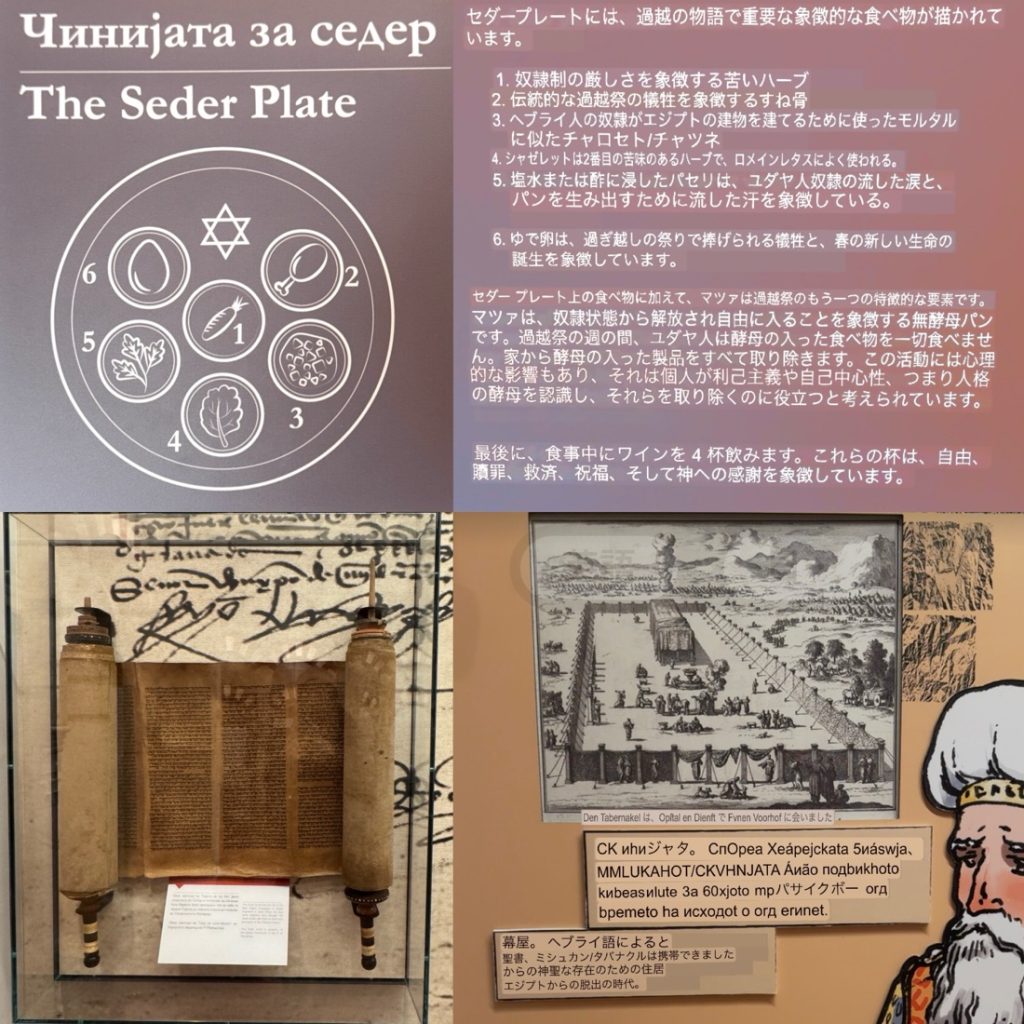

1)古代ユダヤ、ソロモン王の時代、シナゴーグの起源、セダープレート・過越祭の説明

2)エジプト脱出、ローマ時代のマケドニア居住のユダヤ人

3)10~12世紀イベリア半島イスラム支配下でのユダヤ人黄金期(医学・哲学・文学・天文学・商売での繁栄や社会貢献)と

十字軍の時代(11〜13世紀)のユダヤ人迫害

| 中世までに分化していた二種類のユダヤ人: ★【アシュケナージ:中欧・東欧系ユダヤ人】 「アシュケナーズ」は中世ヘブライ語で「ドイツ」の意味。 主にドイツ、ポーランド、リトアニア、ロシアなどに定住。 迫害や移民により、その後フランス、オランダ、さらにはイギリスやスコットランド、アメリカへと広がる。 言語は主にイディッシュ語(ドイツ語系ユダヤ語)。

★【セファルディム:イベリア半島系ユダヤ人】 「セファラード」はヘブライ語で「スペイン」を意味します。 15世紀末、スペインとポルトガルでカトリック教会の圧力による追放令により、 多くのユダヤ人が北アフリカ、オスマン帝国領(現バルカン半島・トルコ)、中東などに移住。 言語は主にスペイン語にトルコ語やアラビア語などを混合させたラディーノ語を話し、 地中海世界のユダヤ人の支配言語にしていきました。

|

4)15世紀スペイン追放令後イベリア半島から来たバルカン半島のユダヤ人コミュニティ

5)ナチスの侵攻時の様子

1941年4月ナチス・ドイツがユーゴスラビアを侵攻し分割統治し

現在の北マケドニアは、同盟国だったブルガリア王国に編入され、実質的にブルガリアの占領地となりました。

ブルガリアはドイツの要請に従ってユダヤ人迫害政策を実施。

当時北マケドニア地域(主にスコピエ、ビトラ、シュティプなど)には

約7,144人のユダヤ人(主にセファルディム系)が住んでいました。

シナゴーグは焼かれ、商店は略奪され、家は強盗されました。

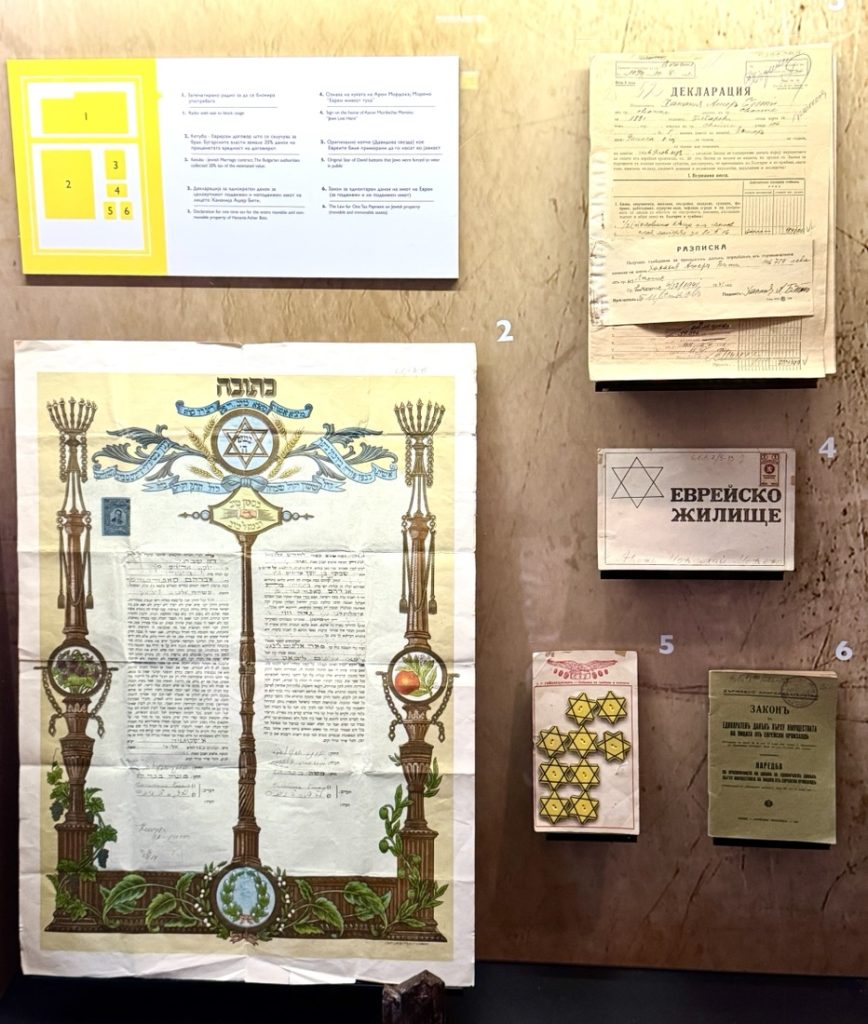

ユダヤ人の財産全てに特別税が課せられユダヤ人は外国人と見なされ20~40歳の男性は重労働に徴兵されました。

又、トラキア地方とマケドニアのユダヤ人は黄色い星を付けることが義務化され

ユダヤ人の家や店に「ユダヤ人とわかる」看板設置の義務も課されました。その後1943年ユダヤ人の財産は国が没収。

課税対象の書類、ユダヤ人の家のラベル、黄色の星マーク

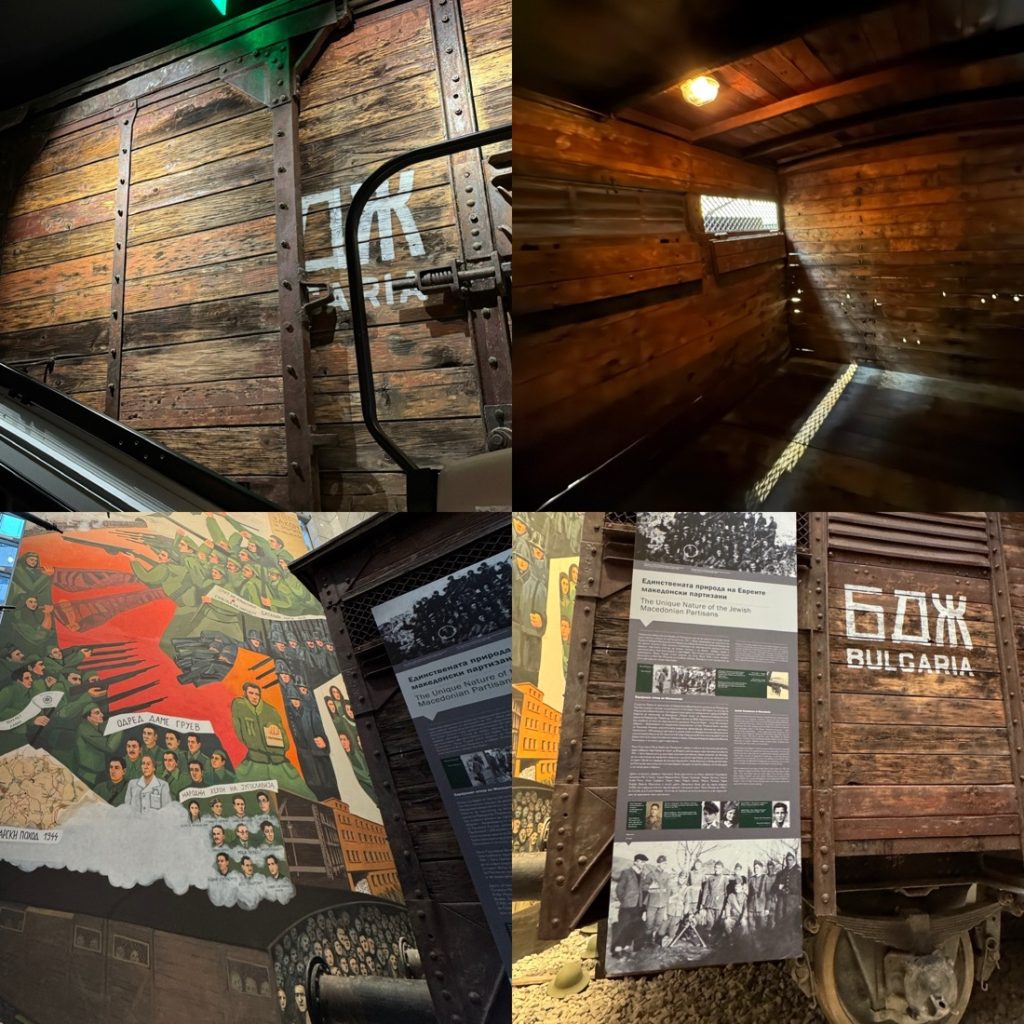

1943年3月11日、ブルガリア政府の命令により、全員が逮捕・強制収容。

https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/gallery/deportation-of-jews-from-macedoniaマケドニアからのユダヤ人の追放

彼らはスコピエ郊外の「タバネ集結センター(Monopolタバコ工場)」↑に一時収容され、

その後、トレブリンカ絶滅収容所(ポーランド)へ列車で送られ、ほぼ全員が殺害されました。

生還者はほんの数十人程度とされています。

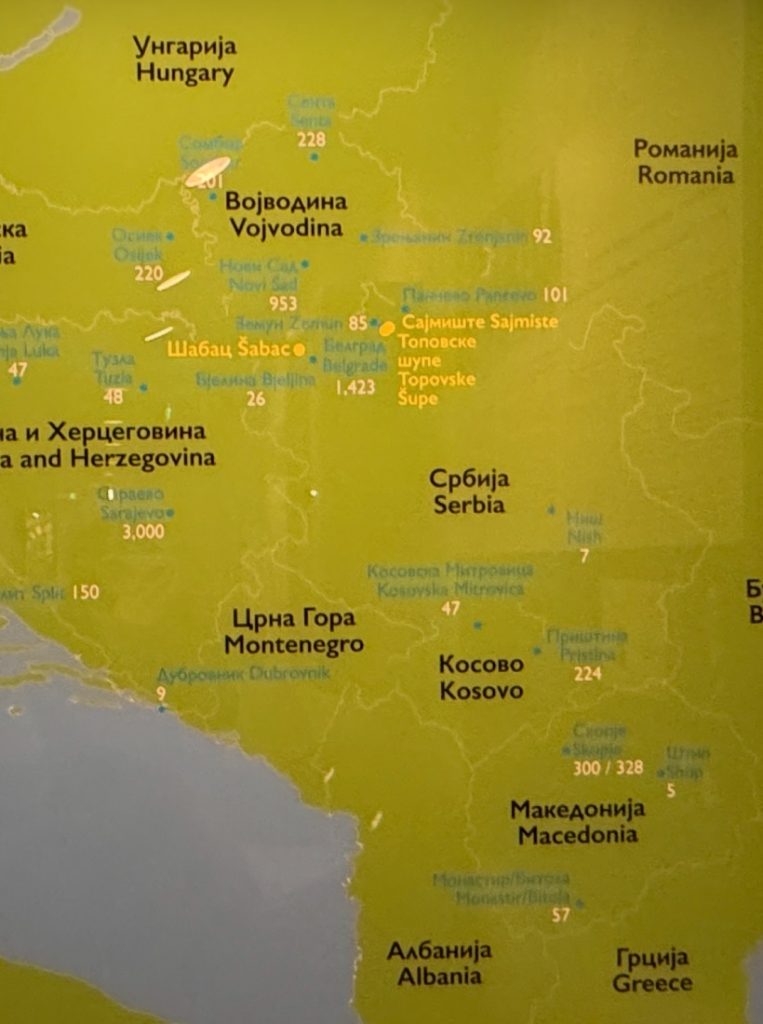

戦前サラエヴォ13000人、ベオグラード12000人、スコピエ3795人だったのが それぞれ3000人、1423人、300人に変化。

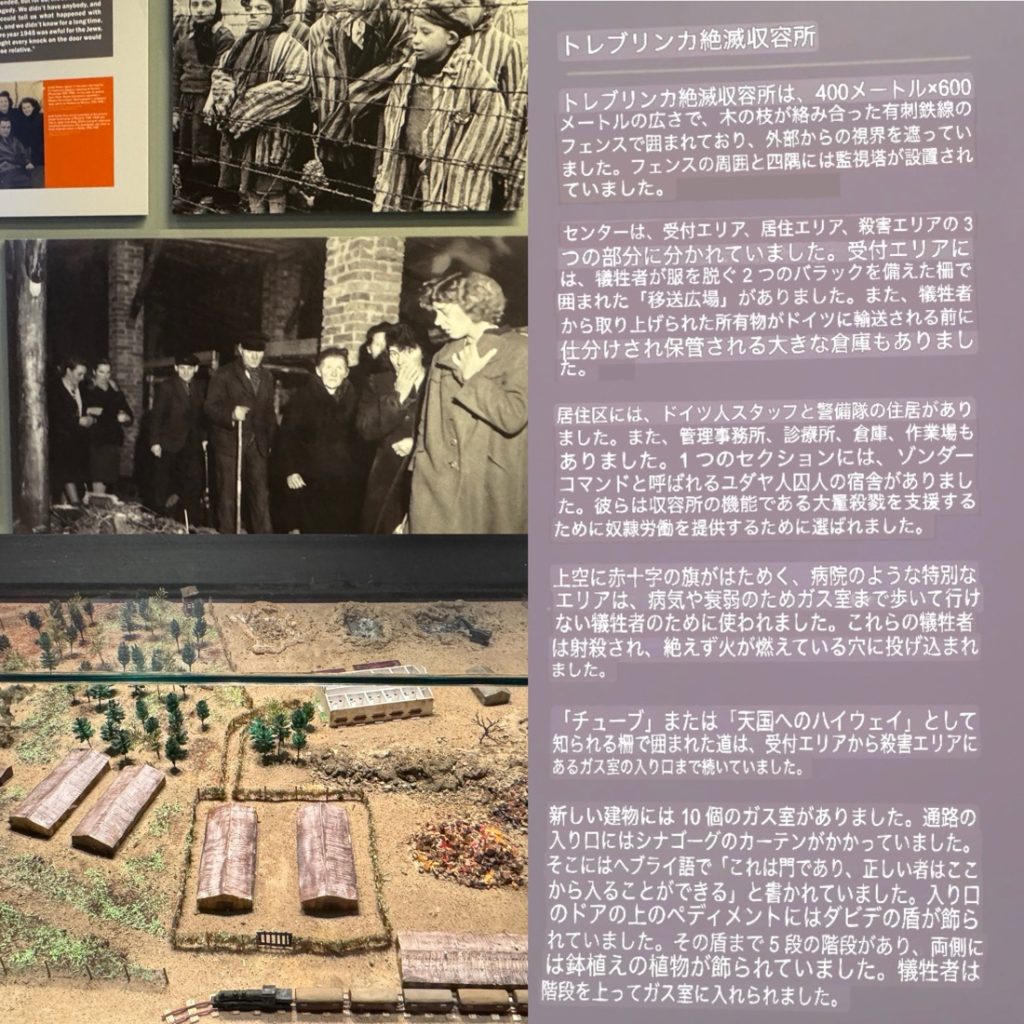

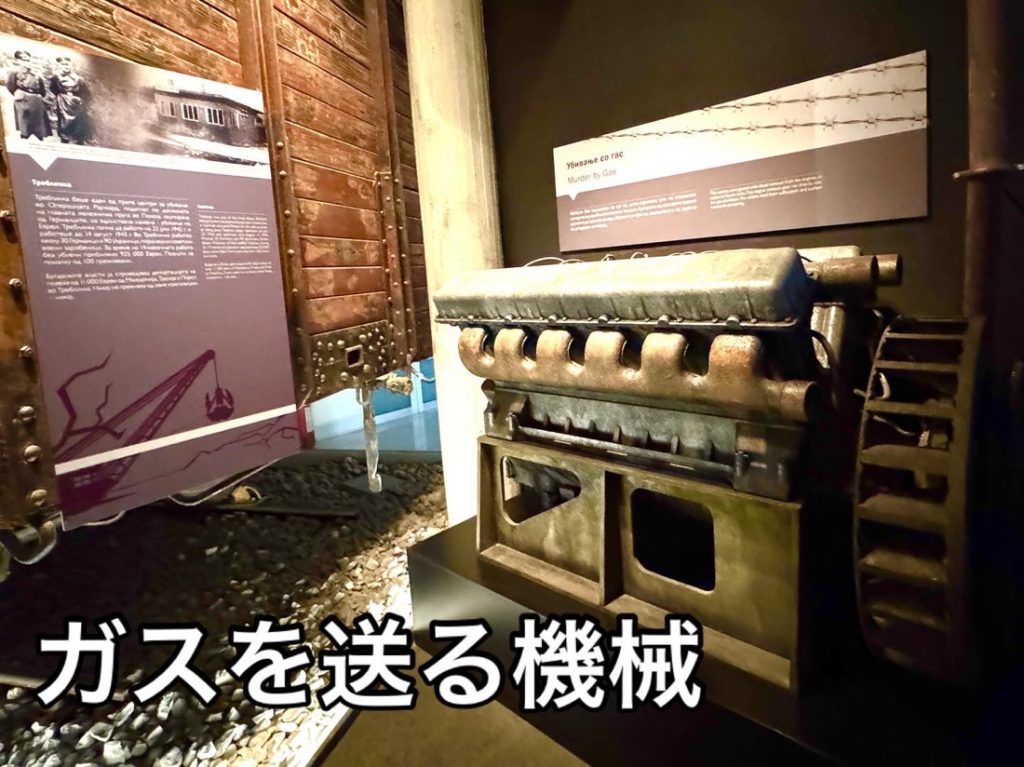

●2階→1階 トレブリンカ絶滅収容所について。

ポーランド東部・ワルシャワから北東約80km、稼働期間 1942年7月 ~ 1943年10月

犠牲者数(推定) 約 87万人(大多数がユダヤ人)、「ホロコースト三大絶滅収容所」の一つとして知られています。

- #トレブリンカ I(労働収容所) 1939年開設。ポーランド人などを強制労働させる目的。

- #トレブリンカ II(絶滅収容所) 1942年開設。ユダヤ人を組織的にガス室で殺害する目的で設計。

ユダヤ人たちは主に列車で運ばれて到着後「シャワー室」と偽ったガス室へ直行(数時間以内に殺害)。

遺体は当初は埋葬 → のちに掘り起こされ焼却して証拠隠滅。

所持品・金歯なども回収され、ナチスにより利用されました。

1943年8月2日収容されていたユダヤ人たちが反乱を起こし、約200人が脱出しました(うち約70人が生存)。

反乱後、ナチスは施設を完全に破壊し、農地に偽装して証拠を消そうとしました。

輸送車両の展示:ブルガリア占領下でユダヤ人を強制収容所へ輸送した車両が展示されている。

実際に輸送車の中に入ってみました。当時は電灯もなく真っ暗な中で(私は1人なので広い空間でしたが)

何十人もの人がすし詰め状態でこの中いた、そして二度と帰ってくることがなかったと想像すると

気分が悪くなりました。( ゚Д゚)

映像資料:ホロコーストに関する映像資料が上映されており、当時の状況を視覚的に理解できる。

生き残った人の証言映像が生々しかったです。

同胞の死体を埋める穴を掘らされたり、死体処理をさせられたりしたそう。

ガス室では数十分で全員が亡くなるので1日に何回も機械的に虐殺が行われていたという話にぞっとしました。

現在のトレブリンカ跡地には巨大な記念碑と数千個の石(犠牲となったユダヤ人の町名が刻まれている)が

立ち並ぶのみで、施設の痕跡はほぼ残っていないようです。

*土日9:00~15:00、火曜~金曜9:00~19:00、月休 入館料:100デナリ

ホロコースト記念センターを訪れての感想ユダヤ人がなぜ、あれほどまでに「自分たちの国」を切望するのか? シオニストによる過激な行動には驚かされる一方で、 その根底にはナチスによってヨーロッパ全土で受けた迫害や差別、ホロコーストによる大虐殺だけでなく、 さらにそれ以前の時代から、理由もなく繰り返されてきた迫害の歴史があることを知りました。 私はこれまで「ユダヤ人は高利貸しで金銭に卑しい」というようなイメージを、無意識のうちに持たされていたのかもしれません。 けれど実際には、彼らは商業活動にとどまらず、文学や数学、天文学など多くの分野で活躍し、 各居住地においても大きな貢献をしてきたことを学びました。 それにもかかわらず、国の情勢が悪化するたびに「ユダヤ人のせいだ」と濡れ衣を着せられ、財産や家、命さえ奪われてきた歴史があります。 こうした繰り返される不条理な体験を思えば、「自分たちの国」にこだわる思いも、当然のことだと感じました。 ―― ただ、それでも疑問が残ります。 彼らを迫害してきたのは主にキリスト教社会であったはずなのに、現在のガザやアラブ諸国に対するイスラエルの行いには、心が痛みます。 イスラエルでは、過激なシオニストの政治家たちが突き進む一方で、 一般市民はそのやり方に抗議し、デモを行っているとも聞きます。 国民の声に耳を傾けない一部の過激な政治思想が、世界全体を戦争へと巻き込んでいく姿には、大きな悲しみを覚えます。 (まるでナチスドイツの繰り返し!) 「やられたらやり返す」、あるいは領土を広げるために(イランなど)相手を挑発したり、 自作自演で報復の理由を作ったりするやり方には、到底賛同できません。 確かに利権や恐れ、欲望が絡み合い、平和的な解決は容易ではないかもしれません。 けれど、罪なき人々がこれ以上苦しまないように、我々は過去の歴史から学び、二度と繰り返さないよう努力したいものです。 たった一人の声は何にもならないかもしれませんが、まず知ること、そして考え何か行動することは無力でも意味あることだと思います。 バルカン半島のユダヤ人、大虐殺で生き残った人はイスラエルや他国に移住して今は数が少ないです。 ですから今回接する機会はほぼなく、多くのユダヤ人はどんな感じなのか知ることができませんでした。 いつか、戦争が落ち着いたらイスラエルを訪れて実際の「一般の」人達はどんななのかもこの目で見てみたいです。 |

ショッピングモール/伝統市場

買物に関して。いわゆるマケドニアのマークが入っている観光客向けのお土産は旧市街で売っていました。

バスターミナルにはお土産っぽいものはありません。

コスメ用品や食料品はショッピングセンターがクレカも使えるのでおすすめです。

(動画も参考にしてくださいね!)

スコピエ博物館の隣、DIAMOND MALL

マケドニア広場、GTC Shopping Mall

バスターミナル近く、Vero Center